Xbox One Review: Skate City im Test

geschrieben am 08.05.2021

Einer der großen Vorteile von Computer- und Videospielen ist, dass sie uns erlauben, virtuell Dinge zu tun, die uns im realen Leben versagt bleiben. Sei es das Retten eines fantastischen Königreichs vor fiesen Dämonenfürsten, das Erkunden der unendlichen Weiten des Alls in einem schnittigen Raumschiff oder das saubere Stehen eines Kickflips auf einem Skateboard. Zumindest für mich ist der letzte Punkt ähnlich utopisch wie die ersten beiden. Denn auch, wenn ich mich seit Kindheitstagen für Skateboarding interessiere, hat es nie zu mehr als einem Möchtegern-Ollie von der Bordsteinkante gereicht, und mit zunehmenden Alter möchte man natürlich auch kein zersplittertes Becken riskieren.

Unter den Skateboard-Spiele war und ist Aktivisions Tony Hawk’s Pro Skater Reihe unumstrittener Platzhirsch, doch wenigstens in Nischen scheint der Markt auch für andere Ansätze offen zu sein. Die Skate-Serie von EA verfolgt beispielsweise einen sehr viel simulationslastigeres Gameplay, ähnlich wie der Early Access Titel Session. Skate City vom norwegischen Entwickerstudio Agens wiederum geht eigene Wege, indem es sich im doppelten Sinne auf bodenständige Tricks in urbanen Umgebungen konzentriert und das Spielgeschehen in eine lineare 2,5D Perspektive verfrachtet. Das Spiel wurde bereits Ende 2019 auf iOS Geräte veröffentlicht und erscheint nun für gut 15 EUR auch für XBox, Playstation, Switch und PC. Der Publischer Snowman war so freundlich, mich mit einem XBox One Code auszustatten.

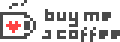

Die Steuerung des Skaters oder der Skaterin ist dabei zunächst etwas gewöhnungsbedürftig, aber durchdacht: Von den „regulären“ Knöpfen des Gamepads wird eigentlich lediglich die A-Taste genutzt, um Schwung zu holen. Stattdessen spielen die beiden Analog-Sticks eine zentral Rolle, indem sie je nach gedrückter Richtung verschiedene Sprünge einleiten. Die Schultertasten dienen dazu, sich um die eigene Achse zu drehen und die Trigger kommen zum Einsatz, um Aktionen auf 2 Rädern durchzuführen und die Balance zu halten. Der „halben“ Dimension der eingangs als 2,5D bezeichneten Umgebung kommt dabei eine stärkere Bedeutung zu als bei vergleichbar präsentieren Spielen wie beispielsweise die Trials Reihe. Denn eigentlich bewegt man sich zwar auch in Skate City nur auf einer festgelegten Ebene von links nach rechts, in der Nähe von Geländern, niedrigen Mauern und ähnlichem führen Sprünge jedoch dazu, dass man automatisch über diese Objekte im Vorder- oder Hintergrund grindet. Grundsätzlich sind diese Elemente gut zu erkennen, nur in sehr seltenen Fällen kommt es aufgrund der letztendlich doch dreidimensionalen Darstellung zu anfänglichen Unklarheiten darüber, ob etwas nur schmückende Staffage, interaktive Architektur oder ein Hindernis ist. Nach einiger Einarbeitung und etwas Umdenken hinsichtlich der in anderen Spielen erlernten Steuerung gelingen einem so auch hier ansehnliche Kombo-Ketten, die mich stolz-erfüllt an echte Videoszusammenschnitte von Rodney Mullen aus den Tony Hawk-Spielen erinnern. Mit einem Arsenal an derart auszuführenden Tricks können sodann verschiedene Aufgaben zunächst in Los Angeles, später dann auch in Oslo und Barcelona, angegangen werden. Dazu begibt man sich entweder im „Endlos“ Modus sozusagen auf den Rundkurs des jeweiligen Stadt-Levels, um 30 spezielle Vorgaben zu erfüllen, oder versucht sich an den insgesamt 63 Missionen, die in Dreier-Blöcken freigeschaltet werden und auf kleineren Teilabschnitten zu bestreiten sind. In diesen offenbart Skate City dann auch seine mobile Abstammung. Während es mir rätselhaft bleibt, wie die durchaus komplexe Steuerung, die ideal für ein Gamepad ist, auf einem Touch-Gerät funktionieren soll, sind die Missionen oftmals auf nicht einmal eine Minute Spielzeit ausgelegt und haben eine mobil-typische Unterteilung der Zielvorgabe, die mit bis zu drei Sternen bewertet wird. Dabei sind die Aktivitäten im Rahmen der Möglichkeiten vielseitig ausgefallen und überraschen mit einigen netten Ansätzen. So finden sich neben typischen Punkte-Herausforderungen und Trickvorgaben auch Rennen gegen andere Skater oder die Polizei, bei denen sich Style der Geschwindigkeit unterordnen muss. Etwas weniger gelungen finde ich persönlich Abschnitte, in denen sich zusätzlich noch Passanten in der Roll- und Rutsch-Ebene befinden. Da diesen zwingend ausgewichen werden muss, ist hier die Skate-Linie quasi strikt vorgegeben und es kommt häufiger zu Stürzen als in den Passagen, in denen lediglich vereinzelte Mülleimer, Bänke und Kanten Hindernisse darstellen. Dadurch gerät der eigentlich recht entspannte „Flow“ etwas ins stocken, wobei das nicht heißen soll, das es sich ansonsten um ein leichtes Casual-Spiel handelt. Zwar sind die frühen LA-Missionen, die teilweise auch als erweitertes Tutorial dienen, schnell mit einer Top-Wertung abgeschlossen, später ist jedoch eine gute Beherrschung der Eingabemöglichkeiten und auch etwas Auseinandersetzung mit dem Skater-Jargon nötig, um überhaupt einen Stern zu ergattern. Und dennoch fühlt sich das Spiel etwas seicht und leer an und animiert eher zu kurzen Sitzungen denn zum Dauerzocken. Hier hätten vielleicht weitere Modi wie einem Streckeneditor, eine prozedural generierte Daily Challenge oder auch nur ein 3 Minuten Score Attacke Abhilfe geschaffen, oder vielleicht auch ein bis zwei weitere Umgebungen. Denn die drei Kreis-Level sind zwar nominell in unterschiedlichen Städten angesiedelt und in sich noch einmal in Abschnitte wie Strand oder Schule unterteilt, sehen sich mit ihre Abfolge von Treppen, Parks und Mauern aber doch recht ähnlich. Insgesamt vermisse ich etwas Individualität und Persönlichkeit, beispielsweise durch berühmte Wahrzeichen der Metropolen wie den Hollywood-Schriftzug oder die Kirche Sagrada Família. Wenigsten sorgt ein Tag/Nachtwechsel sowie gelegentliche sommerliche Regenschauer für etwas mehr Flair.

Bezüglich der Präsentation von Skate City konnte man als Reaktion auf den Trailer schon im Vorfeld Stimmen vernehmen, die das Aussehen und vor allen die Musik als fehlplatziert bemängelten. Schließlich gehöre zu einem ordentlichen Skate-Spiel eine Punk-Rock-Soundtrack. Doch diese Kritik kann ich nicht nachvollziehen. Vielmehr passt die in Sepia-Tönen gehaltene, klar strukturierte Optik in ihrer Schlichtheit und ihrem Instagram-Filter-Look ebenso zum modernen, gelassenen Charakter des Spiels wie die chilligen LoFi Hip-Hop-Beat. Das gleiche gilt auch für die hübschen, eben nicht übertrieben inszenierten, flüssigen Animationen. Fast schon bewusst scheint sich der Titel innerhalb des Genres von bisherigen Vertretern abgrenzen zu wollen und repräsentiert halt mehr den skatenden Generation-Z-Hipster als die X-tremen Sk8erbois und Rollbrettfahrerinnen der Jahrtausendwende. Da ist es um so erstaunlicher, dass sich unter den wenigen Anpassungsmöglichkeiten, die sich im Shop gegen Austausch der Skate-Creds genannten Währung erstehen lassen, keine formschönen Vollbärte oder sündhaft teure Kopfhörer befindet. Stattdessen ist das Angebot an Individualisierungsoptionen beispielsweise mit nur einer Hand voll Frisuren und nicht allzu extravaganter Kleidung ebenfalls recht überschaubar gehalten, so dass das Geld nach Freischalten der beiden Örtlichkeiten lieber in Verbesserungen der Fähigkeiten wie Geschwindigkeit oder Gleichgewicht oder einen der acht Spezialtricks gesteckt werden sollte.

Für Kreative hält das Spiel noch einen Fotomodus bereit, der sich mir aber nicht so ganz erschließen will, so dass die Screenshots auf herkömmliche Weise über die XBox erstellt wurden.

Skate City bietet mit eigenständigen Ideen wie dem Verzicht auf eine frei befahrbare dreidimensionale Umgebung und der Fokussierung von glaubwürdigen Tricks, die auf einer fordernden, aber nicht zu komplizierten Steuerung beruhen, eine vielversprechende und spaßige Basis, die ihr volles Potential leider in dem recht eng gesteckten Rahmen nicht ganz ausschöpfen kann. Hier könnte ein Patch, DLC oder spätestens einen Nachfolger Abhilfe schaffen und den guten Konzepten eine größere Bühne zur Entfaltung bieten.

Unto The End vom 2-Personen-Entwicklerteam 2Ton Studio ist als sidecrollender „Actiontitel“ zwar in einem etwas anderen Genre beheimatet, teilt mit den erwähnten Spielen aber einen immensen Schwierigkeitsgrad, das methodische Vorgehen und den knappen Umgang mit Informationen und Ressourcen. Das Spiel ist seit Kurzem für PC und Stadia sowie Switch, PS4 und XBox one für ca. 25 EUR erschienen, wobei mich Publisher Big Sugar Games freundlicherweise mit einem Code für die XBox One Version versorgt hat. Dass es sich bei Unto The End um ein etwas außergewöhnliches Spiel handelt, macht unter anderem die kleine Texteinblendung deutlich, die auf eben dieses sowie die Tatsache hinweist, dass man behutsam vorgehen soll, bevor man als grimmiger Nordmann ohne jegliches Start- oder sonstiges Menü unvermittelt in eine karge Schneelandschaft geworfen wird. Zwar werden zu Beginn noch zumindest die grundlegendsten Interaktionsmöglichkeiten mit kleinen Symbolen erläutert, ansonsten hält sich der Titel mit Erklärungen zum Spiel so stark zurück, dass selbst der Hinweis auf ein vorhandenes Tutorial eher der Mail des Publishers denn dem Spiel selber zu entnehmen war. Im Grunde ist Unto The End ein Actionadventure aus der Seitenperspektive, legt den Fokus aber ganz klar hammerharte Schwertkämpfe, die zumindest in der Theorie einerseits eingängig und dennoch finessenreich sind. Dank weniger, gezielt platzierter Gegner sind die Konfrontation pointiert in Szene gesetzt und wirken fast schon wie in sich geschlossene Abschnitte. Dreh- und Angelpunkt sind dabei hohe und tiefe Angriffe, die sowohl vom namenlosen Protagonisten als auch von den verschieden bewaffneten mensch(enähn)lichen Widersachern eingesetzt werden können. Da dem Blocken eine hohe Bedeutung beigemessen wird, lassen sich die entsprechenden Positionen durch einfaches Hoch- und Runterdrücken des linken Analogsticks einnehmen. So gilt es, die gegnerischen Angriffe blitzschnell zu erkennen und abzuwehren, bevor zum Gegenangriff übergegangen werden kann. Darüber hinaus bereichern noch weitere Aktionen wie Ducken, ein Bodycheck, Finten und ein schleuderbarer Dolch das Geschehen, und die ausreichend detaillierten Animationen verleihen den Auseinandersetzungen entsprechendes Gewicht mit realistisch wirkenden Schlägen. Doch trotz der relativ klaren Strukturierung hat es bei mir einfach nicht „Klick“ gemacht. Selbst auf dem unmittelbar von „Standard“ auf „Hilfe“ heruntergeschraubten Schwierigkeitsgrad, der die Animationen der gegnerischen Attacken etwas verlangsamt, gelang es mir nicht zuverlässig, die Angriffe zu parieren beziehungsweise eigene erfolgreich auszuführen. Dementsprechend wurden für viele Kämpfe gleich mehrere Dutzend Anläufe benötigt, auch weil die meisten Feinde relativ viele Treffer vertragen, während man selber teils bereits nach einer ein- oder zwei-Treffer Combo das zeitliche segnet, ganz zu schweigen von Passagen, in denen man von gleich zwei oder drei Widersachern umzingelt ist. Und auch nach einem überstandenen Handgemenge hatte ich nicht das Gefühl, dass dieses meinen verbesserten spielerischen Fähigkeiten zu verdanken war, sondern eher hartnäckigem Trial-and-Error. Daher würde ich Unto The End weniger als herausfordernd sondern schlichtweg als schwer bezeichnen, vor allem, da einige technische Aspekte weitere Hürden bereitstellen, die zugegebenermaßen eventuell auch der von mir gewählten Plattform und meinem Setup geschuldet sind. Denn oftmals bedient sich Unto The End einer weit entfernten Kamera, womit zwar außerhalb der Kämpfe die einsamen Landschaften gut zur Geltung kommen, sich in den Duellen aber die subtilen Hinweise in den Bewegungen nur schwer ausmachen lassen, vor allem, wenn man von der Couch aus auf einem nicht allzu großen Fernseher zockt, statt beispielsweise das Spielgeschehen auf einem Handheld oder PC-Monitor direkt vor Augen zu haben. Und obwohl zu Beginn einer bedrohlichen Situation oft etwas herangezoomt wird, verliert sich dieser Effekt gerne wieder in den zwingend nötigen Positionswecheln. Praktisch unspielbar wird das Ganze, wenn Gegner und Spielfigur hinter Vordergrundobjekten verschwinden, die der schlichten, aber stimmungsvollen Szenerie mehr räumliche Tiefe verleihen sollen.

Unto The End vom 2-Personen-Entwicklerteam 2Ton Studio ist als sidecrollender „Actiontitel“ zwar in einem etwas anderen Genre beheimatet, teilt mit den erwähnten Spielen aber einen immensen Schwierigkeitsgrad, das methodische Vorgehen und den knappen Umgang mit Informationen und Ressourcen. Das Spiel ist seit Kurzem für PC und Stadia sowie Switch, PS4 und XBox one für ca. 25 EUR erschienen, wobei mich Publisher Big Sugar Games freundlicherweise mit einem Code für die XBox One Version versorgt hat. Dass es sich bei Unto The End um ein etwas außergewöhnliches Spiel handelt, macht unter anderem die kleine Texteinblendung deutlich, die auf eben dieses sowie die Tatsache hinweist, dass man behutsam vorgehen soll, bevor man als grimmiger Nordmann ohne jegliches Start- oder sonstiges Menü unvermittelt in eine karge Schneelandschaft geworfen wird. Zwar werden zu Beginn noch zumindest die grundlegendsten Interaktionsmöglichkeiten mit kleinen Symbolen erläutert, ansonsten hält sich der Titel mit Erklärungen zum Spiel so stark zurück, dass selbst der Hinweis auf ein vorhandenes Tutorial eher der Mail des Publishers denn dem Spiel selber zu entnehmen war. Im Grunde ist Unto The End ein Actionadventure aus der Seitenperspektive, legt den Fokus aber ganz klar hammerharte Schwertkämpfe, die zumindest in der Theorie einerseits eingängig und dennoch finessenreich sind. Dank weniger, gezielt platzierter Gegner sind die Konfrontation pointiert in Szene gesetzt und wirken fast schon wie in sich geschlossene Abschnitte. Dreh- und Angelpunkt sind dabei hohe und tiefe Angriffe, die sowohl vom namenlosen Protagonisten als auch von den verschieden bewaffneten mensch(enähn)lichen Widersachern eingesetzt werden können. Da dem Blocken eine hohe Bedeutung beigemessen wird, lassen sich die entsprechenden Positionen durch einfaches Hoch- und Runterdrücken des linken Analogsticks einnehmen. So gilt es, die gegnerischen Angriffe blitzschnell zu erkennen und abzuwehren, bevor zum Gegenangriff übergegangen werden kann. Darüber hinaus bereichern noch weitere Aktionen wie Ducken, ein Bodycheck, Finten und ein schleuderbarer Dolch das Geschehen, und die ausreichend detaillierten Animationen verleihen den Auseinandersetzungen entsprechendes Gewicht mit realistisch wirkenden Schlägen. Doch trotz der relativ klaren Strukturierung hat es bei mir einfach nicht „Klick“ gemacht. Selbst auf dem unmittelbar von „Standard“ auf „Hilfe“ heruntergeschraubten Schwierigkeitsgrad, der die Animationen der gegnerischen Attacken etwas verlangsamt, gelang es mir nicht zuverlässig, die Angriffe zu parieren beziehungsweise eigene erfolgreich auszuführen. Dementsprechend wurden für viele Kämpfe gleich mehrere Dutzend Anläufe benötigt, auch weil die meisten Feinde relativ viele Treffer vertragen, während man selber teils bereits nach einer ein- oder zwei-Treffer Combo das zeitliche segnet, ganz zu schweigen von Passagen, in denen man von gleich zwei oder drei Widersachern umzingelt ist. Und auch nach einem überstandenen Handgemenge hatte ich nicht das Gefühl, dass dieses meinen verbesserten spielerischen Fähigkeiten zu verdanken war, sondern eher hartnäckigem Trial-and-Error. Daher würde ich Unto The End weniger als herausfordernd sondern schlichtweg als schwer bezeichnen, vor allem, da einige technische Aspekte weitere Hürden bereitstellen, die zugegebenermaßen eventuell auch der von mir gewählten Plattform und meinem Setup geschuldet sind. Denn oftmals bedient sich Unto The End einer weit entfernten Kamera, womit zwar außerhalb der Kämpfe die einsamen Landschaften gut zur Geltung kommen, sich in den Duellen aber die subtilen Hinweise in den Bewegungen nur schwer ausmachen lassen, vor allem, wenn man von der Couch aus auf einem nicht allzu großen Fernseher zockt, statt beispielsweise das Spielgeschehen auf einem Handheld oder PC-Monitor direkt vor Augen zu haben. Und obwohl zu Beginn einer bedrohlichen Situation oft etwas herangezoomt wird, verliert sich dieser Effekt gerne wieder in den zwingend nötigen Positionswecheln. Praktisch unspielbar wird das Ganze, wenn Gegner und Spielfigur hinter Vordergrundobjekten verschwinden, die der schlichten, aber stimmungsvollen Szenerie mehr räumliche Tiefe verleihen sollen. In Kombination mit dem minimalen Interface sorgt die spezielle Darstellung auch an anderen Stellen für Probleme: der lediglich durch Verletzungen dargestellte eigene Gesundheitszustand lässt sich nur schwer einschätzen, und in den oft besuchten Höhlenabschnitten ist es einfach nur anstrengend, auf einen winzigen, vom eigenen Fackellicht beleuchteten Bereich zu starren, während ein Großteil des Bildschirms in tiefes Schwarz gehüllt ist. So lassen sich auch nur schwer Stellen ausmachen, an denen Materialien wie Knochen oder Kräuter eingesammelt werden können, um Blutungen zu stillen oder die Rüstung zu verbessern. Denn auch wenn es in Unto the End primär um die Kämpfe geht, deren komplettes Bewegungsarsenal bereits von Anfang an zur Verfügung steht, wird das Spielgeschehen durch einigen anderen Mechaniken bereichert. Vereinzelte, sofort tödliche Fallen, die mit bedächtigen Bewegungen zu erkundende Umgebung und ein leichter Anflug von adventureartigem Gegenstandeinsatz wecken Erinnerungen an Limbo oder gar Another World bzw. Out of this World, nehmen jedoch einen sehr viel geringen Stellenwert als in diesen Titeln ein. Ebenso muss man bei Unto The End auf eine wendungsreich erzählte Geschichte verzichten. Vielmehr begleitet das Spiel den nordischen Krieger auf seinem relativ gradlinigen Weg nach Hause und präsentiert dabei einige Versatzstücke und Szenerien einer harschen und erbarmungslosen Welt. Somit ist das Ambiente der schroffen Berglandschaft auch nicht besonders vielseitig, auf (vertonte) Dialoge muss man in Ermangelung tiefergehender Charakterinteraktion ebenfalls verzichten. Wenigsten fängt die flächige Grafik im Illustrationsstil mit Ihren leicht ausgewaschenen, gedeckten Farben gut die trostlose Stimmung ein und kleine Animationen wie aufgewirbelter Schnee oder flatternde Banner verleihen den Umgebungen Leben. In Sachen Präsentation hat aber vor allem das Sounddesign ein Lob verdient und wird dem cineastischen Anspruch am ehesten gerecht. Dabei verzichtet Unto the End auf herkömmlichen Einsatz von Musik und stellt dafür zur Untermauerung des Settings die Umgebungsgeräusche wie den fröstenden Atem des Protagonisten oder die beißenden Böen des eisig Windes in den Vordergrund, während einige düstere Akkorde, entferntes Grollen oder Hornsignale Spannung aufbauen und unheilschwanger die nächsten Auseinandersetzungen ankündigen. Zusammen mit dem Mangel jeglicher Erklärungen über die Art oder Herkunft der Gegner, die trotz klarer mythologischer Ausrichtung viel Freiraum für eigene Interpretationen lassen, baut dieses teilweise einen fast schon unheimliche Klangteppich mit intensiver Atmosphäre auf, und weckt vor allem in den Untergrundpassagen Erinnerungen an Teile aus dem Film „der 13te Krieger“, auch wenn sich das Spiel mit einer Auflösung zurückhält und nach kurzer Netto-Spielzeit selbst die beiden möglichen, unspektakulären Enden recht schlicht präsentiert. Stattdessen bleibt es seinem verschlossenem und leicht mysteriösen Charakter treu, indem es einige Konfrontationen optional oder gar friedlich lösbar hält, ohne dafür genauere Anleitungen oder Hinweise zu geben.

In Kombination mit dem minimalen Interface sorgt die spezielle Darstellung auch an anderen Stellen für Probleme: der lediglich durch Verletzungen dargestellte eigene Gesundheitszustand lässt sich nur schwer einschätzen, und in den oft besuchten Höhlenabschnitten ist es einfach nur anstrengend, auf einen winzigen, vom eigenen Fackellicht beleuchteten Bereich zu starren, während ein Großteil des Bildschirms in tiefes Schwarz gehüllt ist. So lassen sich auch nur schwer Stellen ausmachen, an denen Materialien wie Knochen oder Kräuter eingesammelt werden können, um Blutungen zu stillen oder die Rüstung zu verbessern. Denn auch wenn es in Unto the End primär um die Kämpfe geht, deren komplettes Bewegungsarsenal bereits von Anfang an zur Verfügung steht, wird das Spielgeschehen durch einigen anderen Mechaniken bereichert. Vereinzelte, sofort tödliche Fallen, die mit bedächtigen Bewegungen zu erkundende Umgebung und ein leichter Anflug von adventureartigem Gegenstandeinsatz wecken Erinnerungen an Limbo oder gar Another World bzw. Out of this World, nehmen jedoch einen sehr viel geringen Stellenwert als in diesen Titeln ein. Ebenso muss man bei Unto The End auf eine wendungsreich erzählte Geschichte verzichten. Vielmehr begleitet das Spiel den nordischen Krieger auf seinem relativ gradlinigen Weg nach Hause und präsentiert dabei einige Versatzstücke und Szenerien einer harschen und erbarmungslosen Welt. Somit ist das Ambiente der schroffen Berglandschaft auch nicht besonders vielseitig, auf (vertonte) Dialoge muss man in Ermangelung tiefergehender Charakterinteraktion ebenfalls verzichten. Wenigsten fängt die flächige Grafik im Illustrationsstil mit Ihren leicht ausgewaschenen, gedeckten Farben gut die trostlose Stimmung ein und kleine Animationen wie aufgewirbelter Schnee oder flatternde Banner verleihen den Umgebungen Leben. In Sachen Präsentation hat aber vor allem das Sounddesign ein Lob verdient und wird dem cineastischen Anspruch am ehesten gerecht. Dabei verzichtet Unto the End auf herkömmlichen Einsatz von Musik und stellt dafür zur Untermauerung des Settings die Umgebungsgeräusche wie den fröstenden Atem des Protagonisten oder die beißenden Böen des eisig Windes in den Vordergrund, während einige düstere Akkorde, entferntes Grollen oder Hornsignale Spannung aufbauen und unheilschwanger die nächsten Auseinandersetzungen ankündigen. Zusammen mit dem Mangel jeglicher Erklärungen über die Art oder Herkunft der Gegner, die trotz klarer mythologischer Ausrichtung viel Freiraum für eigene Interpretationen lassen, baut dieses teilweise einen fast schon unheimliche Klangteppich mit intensiver Atmosphäre auf, und weckt vor allem in den Untergrundpassagen Erinnerungen an Teile aus dem Film „der 13te Krieger“, auch wenn sich das Spiel mit einer Auflösung zurückhält und nach kurzer Netto-Spielzeit selbst die beiden möglichen, unspektakulären Enden recht schlicht präsentiert. Stattdessen bleibt es seinem verschlossenem und leicht mysteriösen Charakter treu, indem es einige Konfrontationen optional oder gar friedlich lösbar hält, ohne dafür genauere Anleitungen oder Hinweise zu geben. Spielerisch und optisch orientiert sich der Titel wie schon Formula Retro Racing an den poligonalen Funracern der frühen 90ern inklusive Checkpoint-Zeitlimit, macht aber zumindest in Sachen Umfang eine bessere Figur als der direkte Konkurrenztitel. Zwar wirken die vier Umgebungen Küste, Wüste, Dschungel und Alpen zunächst ebenfalls recht eingeschränkt, bieten jedoch jeweils 4 eigene Streckenführungen, die erwartungsgemäß auch rückwärts befahren werden können. Auch bei der Ausgestaltung der Rundkurse scheint es so, als ob sich die Entwickler Wort für Wort an meine Formula Retro Racing Kritik gehalten haben: Neben Windrädern, ansehnlichen Brücken und imposanten Schiffen bieten die Pisten noch eine ganze Reihe weitere geforderte Eyecatcher, die im typisch farbenfrohen Low-Poly-Gewand erstrahlen, das sich an den grafischen Gegebenheiten vergangener Hardware orientiert, in der Form so aber bestimmt nie möglich gewesen wäre. Einige Passagen wie die Streckenführung im Innern eines Vulkans oder mitten durch ein Kasino sind für meinen Geschmack abseits eines Comic-Cart-Racers beinahe schon zu fantastisch, andererseits passen sie durchaus zum Charme der anvisierten Zeitepoche, in der 3D-Racer die Grenzen der Grafikengines mit immer spektakuläreren Beiwerk ausreizten. So hatte ich fast schon vergessen, dass ein zünftiger Jahrmarkt samt Riesenrad praktisch zum guten Ton eines jeden 90er Jahre Rennspiels gehörte.

Spielerisch und optisch orientiert sich der Titel wie schon Formula Retro Racing an den poligonalen Funracern der frühen 90ern inklusive Checkpoint-Zeitlimit, macht aber zumindest in Sachen Umfang eine bessere Figur als der direkte Konkurrenztitel. Zwar wirken die vier Umgebungen Küste, Wüste, Dschungel und Alpen zunächst ebenfalls recht eingeschränkt, bieten jedoch jeweils 4 eigene Streckenführungen, die erwartungsgemäß auch rückwärts befahren werden können. Auch bei der Ausgestaltung der Rundkurse scheint es so, als ob sich die Entwickler Wort für Wort an meine Formula Retro Racing Kritik gehalten haben: Neben Windrädern, ansehnlichen Brücken und imposanten Schiffen bieten die Pisten noch eine ganze Reihe weitere geforderte Eyecatcher, die im typisch farbenfrohen Low-Poly-Gewand erstrahlen, das sich an den grafischen Gegebenheiten vergangener Hardware orientiert, in der Form so aber bestimmt nie möglich gewesen wäre. Einige Passagen wie die Streckenführung im Innern eines Vulkans oder mitten durch ein Kasino sind für meinen Geschmack abseits eines Comic-Cart-Racers beinahe schon zu fantastisch, andererseits passen sie durchaus zum Charme der anvisierten Zeitepoche, in der 3D-Racer die Grenzen der Grafikengines mit immer spektakuläreren Beiwerk ausreizten. So hatte ich fast schon vergessen, dass ein zünftiger Jahrmarkt samt Riesenrad praktisch zum guten Ton eines jeden 90er Jahre Rennspiels gehörte. Abseits der weiteren klassischen Varianten Einzelrennen und Zeitfahren versucht sich Hotshot Racing darüber hinaus noch an zwei eigenständigen Spielmodi: Im Explosionsmodus gilt es ähnlich dem Film Speed nicht unter eine ständig ansteigende Mindestgeschwindigkeit zu fallen, während man bei Räuber und Gendarm Geld auf der Strecke aufsammelt und versucht, Gesetzeshütern auszuweichen, beziehungsweise in deren Rolle schlüpft, falls die eigene Karosserie noch vor Beendigung des Rennens zu sehr beschädigt wird.

Abseits der weiteren klassischen Varianten Einzelrennen und Zeitfahren versucht sich Hotshot Racing darüber hinaus noch an zwei eigenständigen Spielmodi: Im Explosionsmodus gilt es ähnlich dem Film Speed nicht unter eine ständig ansteigende Mindestgeschwindigkeit zu fallen, während man bei Räuber und Gendarm Geld auf der Strecke aufsammelt und versucht, Gesetzeshütern auszuweichen, beziehungsweise in deren Rolle schlüpft, falls die eigene Karosserie noch vor Beendigung des Rennens zu sehr beschädigt wird. Eigentlich wollte ich diesen Test der Xbox One Version von the touryst mit dem Scherz einleiten, wie schlecht dem deutschen Entwickler

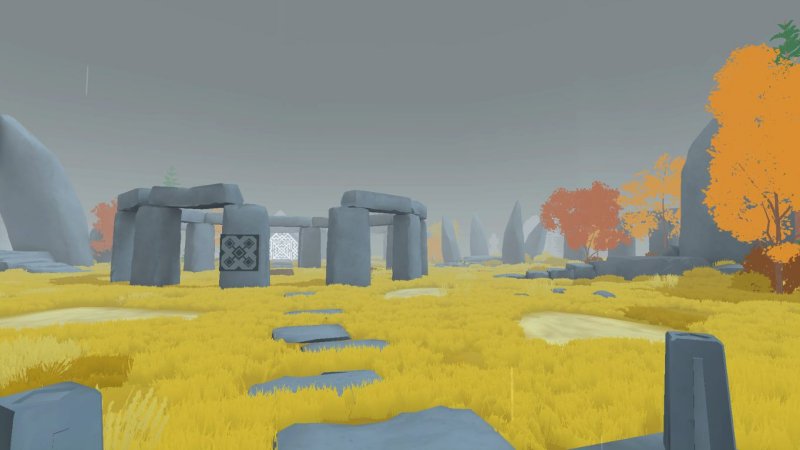

Eigentlich wollte ich diesen Test der Xbox One Version von the touryst mit dem Scherz einleiten, wie schlecht dem deutschen Entwickler  Wenigstens ist so für Abwechslung im Urlaubs-Alltag gesorgt, denn die von den verschiedenen Anwohnern der Archipele gestellten Anforderungen reichen von Musikspielchen und Actioneinlagen über einfache Logik-Rätsel und Adventure-Einlagen bis hin zu simplen Fetch-Quests, die zwar mitunter auch inselübergreifend sein können, sich in der Regel aber auf zwei bis drei Durchführungsschritte beschränken. Nebenbei geht man typischen touristischen Tätigkeiten wie Kanu-Fahren, Tauchen oder Surfen nach, lässt Drohnen steigen, erkundet Höhlen oder engagiert sich kulturell, indem man Fotos für eine Kunstausstellung schießt oder die antiken Monumente erforscht, die sich auf den Inseln befinden. Diese dienen dann auch als eigentlicher narrativer Zusammenhalt in einer ansonsten ziemlich losen Aneinanderreihung von Aktionen. Ohne nähere Erläuterung und mit wenigen Hinweisen gilt es, die Geheimnisse dieser Relikte aus geraumer Vorzeit zu ergründen. Das sorgt zwar zumindest ansatzweise für eine wohlige Mystery-Stimmung, allerdings hätte ich mir in Anlehnung an Lost eine stärkere erzählerische Einbindung dieser Elemente gewünscht und auf eine Geschichte gehofft, die erst nach und nach die unter der idyllischen Oberfläche liegenden Merkwürdigkeiten und Geschehnisse enthüllt. Stattdessen bieten die linear aufgebauten antiken Stätten lediglich eine weitere Möglichkeit für kleinere Knobelaufgaben gepaart mit Geschicklichkeitsprüfungen, die vor allem gegen Ende auch mal etwas nerven können. Denn obwohl das Spiel praktisch komplett auf klassisches „Kanonenfutter“ und „Kämpfe“ verzichtet, sorgen einige Sprungpassagen auch wegen der in Innenräumen nur bedingt bedienbaren Kamera für den ein oder anderen unnötigen Tod und einige Frustmomente. Auch einen verborgenen spielerischen Kniff, der wahre Forscher beispielsweise mit neuen Erkenntnissen belohnt, sucht man vergebens, wobei man the touryst diesbezüglich natürlich nicht wirklich vorwerfen kann, „nur“ ein klassisches Actionadventure zu sein. Dezente Kritik ist da schon eher bei der geringen Spielzeit angebracht, denn bereits nach gut 4 Stunden hatte ich meine Todo-Liste weitestgehend abgehakt, um mir an einigen optionalen Zielen und Achivements die Zähne auszubeißen. Angenehm überrascht war ich dabei, dass sich das Spiel nicht nur als virtueller Südseetrip, sondern auch als augenzwinkernde Ausflug in die Geschichte der elektronischen Unterhaltung versteht. Nicht nur die Grafik als quasi dreidimensionale Pixelkunst oder das Hüpfgeräusch, das sich verdächtig nach einem gewissen Klempner anhört, sind Verweise auf ältere Videospiele. Im Plattenladen lassen sich Soundtracks vergangener Shinen Titel erstehen, der Surfwettbewerb erinnert stark an die entsprechende Disziplin in California Games und in einer Spielhalle lassen sich erstaunlich ausgestaltete Interpretationen der Klassiker F-Zero, Arkanoid und -mein Favorit- Bomb Jack zocken.

Wenigstens ist so für Abwechslung im Urlaubs-Alltag gesorgt, denn die von den verschiedenen Anwohnern der Archipele gestellten Anforderungen reichen von Musikspielchen und Actioneinlagen über einfache Logik-Rätsel und Adventure-Einlagen bis hin zu simplen Fetch-Quests, die zwar mitunter auch inselübergreifend sein können, sich in der Regel aber auf zwei bis drei Durchführungsschritte beschränken. Nebenbei geht man typischen touristischen Tätigkeiten wie Kanu-Fahren, Tauchen oder Surfen nach, lässt Drohnen steigen, erkundet Höhlen oder engagiert sich kulturell, indem man Fotos für eine Kunstausstellung schießt oder die antiken Monumente erforscht, die sich auf den Inseln befinden. Diese dienen dann auch als eigentlicher narrativer Zusammenhalt in einer ansonsten ziemlich losen Aneinanderreihung von Aktionen. Ohne nähere Erläuterung und mit wenigen Hinweisen gilt es, die Geheimnisse dieser Relikte aus geraumer Vorzeit zu ergründen. Das sorgt zwar zumindest ansatzweise für eine wohlige Mystery-Stimmung, allerdings hätte ich mir in Anlehnung an Lost eine stärkere erzählerische Einbindung dieser Elemente gewünscht und auf eine Geschichte gehofft, die erst nach und nach die unter der idyllischen Oberfläche liegenden Merkwürdigkeiten und Geschehnisse enthüllt. Stattdessen bieten die linear aufgebauten antiken Stätten lediglich eine weitere Möglichkeit für kleinere Knobelaufgaben gepaart mit Geschicklichkeitsprüfungen, die vor allem gegen Ende auch mal etwas nerven können. Denn obwohl das Spiel praktisch komplett auf klassisches „Kanonenfutter“ und „Kämpfe“ verzichtet, sorgen einige Sprungpassagen auch wegen der in Innenräumen nur bedingt bedienbaren Kamera für den ein oder anderen unnötigen Tod und einige Frustmomente. Auch einen verborgenen spielerischen Kniff, der wahre Forscher beispielsweise mit neuen Erkenntnissen belohnt, sucht man vergebens, wobei man the touryst diesbezüglich natürlich nicht wirklich vorwerfen kann, „nur“ ein klassisches Actionadventure zu sein. Dezente Kritik ist da schon eher bei der geringen Spielzeit angebracht, denn bereits nach gut 4 Stunden hatte ich meine Todo-Liste weitestgehend abgehakt, um mir an einigen optionalen Zielen und Achivements die Zähne auszubeißen. Angenehm überrascht war ich dabei, dass sich das Spiel nicht nur als virtueller Südseetrip, sondern auch als augenzwinkernde Ausflug in die Geschichte der elektronischen Unterhaltung versteht. Nicht nur die Grafik als quasi dreidimensionale Pixelkunst oder das Hüpfgeräusch, das sich verdächtig nach einem gewissen Klempner anhört, sind Verweise auf ältere Videospiele. Im Plattenladen lassen sich Soundtracks vergangener Shinen Titel erstehen, der Surfwettbewerb erinnert stark an die entsprechende Disziplin in California Games und in einer Spielhalle lassen sich erstaunlich ausgestaltete Interpretationen der Klassiker F-Zero, Arkanoid und -mein Favorit- Bomb Jack zocken. Und tatsächlich ist Starlit Adventures die Portierung eines Mobile-Spiels, dass bereits 2015 auf Apple und Android-Geräten erschienen ist. Zum Glück ist aber (auch) die Konsolenvariante trotz einiger Microtransaktionen weder eine abgespeckte Demo noch ein Free-to-Play Groschengrab, das erst nach Einwurf von Münzen sein wahres Potential entfaltet, sondern ein kompletter Arcade-Titel voller Spielspaß, der Elemente von Klassikern wie Bolder Dash, Rainbow Island, Solomons Key oder der Kirby-Reihe aufgreift. In bester Spielhallentradition gibt es für die Hintergrundstory, die das Duo Bo und Kikki auf die Jagd nach von einem Monster gestohlenen Sternen schickt, ein gerade mal gut 30-sekündiges Intro, das nicht einmal die Frage genau beantwortet, ob Kikki nun das knuffige Menschlein im Sattel oder das Reittier ist, das etwas verstörend wie eine Kreuzung aus Maulwurf, Koalabär,

Und tatsächlich ist Starlit Adventures die Portierung eines Mobile-Spiels, dass bereits 2015 auf Apple und Android-Geräten erschienen ist. Zum Glück ist aber (auch) die Konsolenvariante trotz einiger Microtransaktionen weder eine abgespeckte Demo noch ein Free-to-Play Groschengrab, das erst nach Einwurf von Münzen sein wahres Potential entfaltet, sondern ein kompletter Arcade-Titel voller Spielspaß, der Elemente von Klassikern wie Bolder Dash, Rainbow Island, Solomons Key oder der Kirby-Reihe aufgreift. In bester Spielhallentradition gibt es für die Hintergrundstory, die das Duo Bo und Kikki auf die Jagd nach von einem Monster gestohlenen Sternen schickt, ein gerade mal gut 30-sekündiges Intro, das nicht einmal die Frage genau beantwortet, ob Kikki nun das knuffige Menschlein im Sattel oder das Reittier ist, das etwas verstörend wie eine Kreuzung aus Maulwurf, Koalabär,  Mit dem Elektrokostüm lassen sich nicht nur größere Ansammlungen von Widersachern auf einmal zappen, sondern auch Metallquader heranziehen, während der Taucheranzug genügend Luftvorrat für unbegrenzte Unterwasserausflüge mit sich bringt und dank Blubberblase sogar den ansonsten verwehten Aufstieg im Level möglich macht. Meinen infantilen Humor trifft währenddessen die Feuer-Furz-Verkleidung, mit der sich auch massivere Felsbrocken zerbröseln lassen, in denen die eine oder andere Überraschung wartet. Diese Kostüme sind dann schließlich auch einer der wenigen Free-to-Play Ansatzpunkte des Titels, denn acht von ihnen müssen erst mit Münzen freigeschaltet werden, die man entweder im Spiel selber sammelt oder käuflich erwirbt, während die letzten 3 Kleidungsstücke ausschließlich für momentan je 4,49 EUR erstanden werden können. Daneben lassen sich die Münzen auch in Stickerpacks, von denen sich ebenfalls eines in jedem Abschnitt verbirgt, investieren, um ein panini-ähnliches Album zu komplettieren, oder für Continues nach dem Ableben ausgeben. Letzteres hört sich zwar nach der klassischen fragwürdigen F2P Masche an, aber zumindest die erste Fortführung des Spiels ist jeweils kostenlos, und da sich die Level in wenigen Minuten beenden lassen, empfinde ich sowieso den Neustart stets als die ehrenvollere Lösung. Insgesamt gestaltet sich die Monetarisierung von Starlit Adventures sehr fair, zumal es die Spielmarken auch für regelmäßiges starten des Programms und bei Stufenaufstieg eines zentralen Ranking-Scores gibt, in den jeder erspielte Punkt einfließt. Somit sind weitestgehend alle Inhalte erreichbar, ohne einen einzigen Cent ausgeben zu müssen. Denn neben der Story-Spielvariante gibt es noch einen Endlos-Modus, der stets neue, zufällig aus vorgefertigten Elementen generierte Schächte erzeugt, die es unter ständigem Wechseln der Ausrüstung zu meistern gilt, und diverse Herausforderungen. Dieses sind entweder Passagen, die sich ausschließlich mit einem vorgegebenen Anzug bezwingen lassen, oder gegnerreichere Remixes der Kampagne, wodurch der Umfang des Spiels ein stattliches Ausmaß erreicht.

Mit dem Elektrokostüm lassen sich nicht nur größere Ansammlungen von Widersachern auf einmal zappen, sondern auch Metallquader heranziehen, während der Taucheranzug genügend Luftvorrat für unbegrenzte Unterwasserausflüge mit sich bringt und dank Blubberblase sogar den ansonsten verwehten Aufstieg im Level möglich macht. Meinen infantilen Humor trifft währenddessen die Feuer-Furz-Verkleidung, mit der sich auch massivere Felsbrocken zerbröseln lassen, in denen die eine oder andere Überraschung wartet. Diese Kostüme sind dann schließlich auch einer der wenigen Free-to-Play Ansatzpunkte des Titels, denn acht von ihnen müssen erst mit Münzen freigeschaltet werden, die man entweder im Spiel selber sammelt oder käuflich erwirbt, während die letzten 3 Kleidungsstücke ausschließlich für momentan je 4,49 EUR erstanden werden können. Daneben lassen sich die Münzen auch in Stickerpacks, von denen sich ebenfalls eines in jedem Abschnitt verbirgt, investieren, um ein panini-ähnliches Album zu komplettieren, oder für Continues nach dem Ableben ausgeben. Letzteres hört sich zwar nach der klassischen fragwürdigen F2P Masche an, aber zumindest die erste Fortführung des Spiels ist jeweils kostenlos, und da sich die Level in wenigen Minuten beenden lassen, empfinde ich sowieso den Neustart stets als die ehrenvollere Lösung. Insgesamt gestaltet sich die Monetarisierung von Starlit Adventures sehr fair, zumal es die Spielmarken auch für regelmäßiges starten des Programms und bei Stufenaufstieg eines zentralen Ranking-Scores gibt, in den jeder erspielte Punkt einfließt. Somit sind weitestgehend alle Inhalte erreichbar, ohne einen einzigen Cent ausgeben zu müssen. Denn neben der Story-Spielvariante gibt es noch einen Endlos-Modus, der stets neue, zufällig aus vorgefertigten Elementen generierte Schächte erzeugt, die es unter ständigem Wechseln der Ausrüstung zu meistern gilt, und diverse Herausforderungen. Dieses sind entweder Passagen, die sich ausschließlich mit einem vorgegebenen Anzug bezwingen lassen, oder gegnerreichere Remixes der Kampagne, wodurch der Umfang des Spiels ein stattliches Ausmaß erreicht. Für die Zeitreise in die Ära der simplen Arcade-Racer greift FRR dazu neben Sega-kompatiblem, fröhlich-belanglosen Synthie-Rock-Pop zur musikalischen Untermalung auf den Low-Poly-Look zurück, der Umgebungen und Fahrzeuge in groben geometrischen Formen aus einfarbigen Flächen darstellt, spendiert dem Ganzen aber eine HD Auflösung und nimmt an einigen Stellen die restriktiven Vorgaben auch nicht ganz so ernst, indem sich z.B. doch die eine oder andere Textur auf Fahnen oder Fangzäune verirrt. Dieser dennoch minimalistisch anmutende Grafikstil im kräftigen Kolorit beschert dem Spiel nicht nur eine adäquate Retro-Ästhetik, sondern auch eine flotte und stets stabile Bildrate. Thematisch im Bereich der Formel 1 angesiedelt ist somit jederzeit für ausreichende Geschwindigkeit der Boliden und dennoch genügend Kontrolle und ein gelungenes Fahrgefühl gesorgt. Denn der Rennwagen liegt stabil wie ein Brett auf der Straße, trotzdem ist in engen Kehren präzises Einlenken und Lupfen des Gas- beziehungsweise ein beherzter Tritt auf das Bremspedal nötig, um nicht aus der Kurve getragen zu werden. Schließlich bremsen Ausflüge in das Kiesbett merklich ab, während eine einfache Windschatten-Mechanik einen kurzzeitigen Temposchub verschafft. Genretypisch kann zudem zwischen Automatik- und manuellem Getriebe und 3 verschiedenen Kameraperspektiven gewählt werden, wobei ich eigentlich untypisch die Cockpitansicht bevorzuge. Alles in Allem verfügt Formula Retro Racing somit über eine grundsolide und spaßige Rennphysik. Lediglich bei direktem Kontakt mit der Leitplanke verhält sich das eigene Gefährt etwas merkwürdig, indem es abrupt zum Stillstand kommt oder gar rückwärts abprallt, zumindest sofern man die Rennen im Beginner-Modus bestreitet. Denn auf den höheren zwei Schwierigkeitsgraden ist nicht nur die Konkurrenz schneller unterwegs, sondern Kollisionen führen auch schneller dazu, dass sich die Fahrzeuge spektakulär in ihre Einzelteile zerlegen und man im ungünstigen Fall entgegen der Fahrtrichtung auf die Strecke zurückgesetzt wird. Daher hat das Spiel abseits der Ideallinie noch Verbesserungspotential, das aber vor allem auch in den Bereichen Umfang, Langzeitmotivation und Feintuning angebracht wäre.

Für die Zeitreise in die Ära der simplen Arcade-Racer greift FRR dazu neben Sega-kompatiblem, fröhlich-belanglosen Synthie-Rock-Pop zur musikalischen Untermalung auf den Low-Poly-Look zurück, der Umgebungen und Fahrzeuge in groben geometrischen Formen aus einfarbigen Flächen darstellt, spendiert dem Ganzen aber eine HD Auflösung und nimmt an einigen Stellen die restriktiven Vorgaben auch nicht ganz so ernst, indem sich z.B. doch die eine oder andere Textur auf Fahnen oder Fangzäune verirrt. Dieser dennoch minimalistisch anmutende Grafikstil im kräftigen Kolorit beschert dem Spiel nicht nur eine adäquate Retro-Ästhetik, sondern auch eine flotte und stets stabile Bildrate. Thematisch im Bereich der Formel 1 angesiedelt ist somit jederzeit für ausreichende Geschwindigkeit der Boliden und dennoch genügend Kontrolle und ein gelungenes Fahrgefühl gesorgt. Denn der Rennwagen liegt stabil wie ein Brett auf der Straße, trotzdem ist in engen Kehren präzises Einlenken und Lupfen des Gas- beziehungsweise ein beherzter Tritt auf das Bremspedal nötig, um nicht aus der Kurve getragen zu werden. Schließlich bremsen Ausflüge in das Kiesbett merklich ab, während eine einfache Windschatten-Mechanik einen kurzzeitigen Temposchub verschafft. Genretypisch kann zudem zwischen Automatik- und manuellem Getriebe und 3 verschiedenen Kameraperspektiven gewählt werden, wobei ich eigentlich untypisch die Cockpitansicht bevorzuge. Alles in Allem verfügt Formula Retro Racing somit über eine grundsolide und spaßige Rennphysik. Lediglich bei direktem Kontakt mit der Leitplanke verhält sich das eigene Gefährt etwas merkwürdig, indem es abrupt zum Stillstand kommt oder gar rückwärts abprallt, zumindest sofern man die Rennen im Beginner-Modus bestreitet. Denn auf den höheren zwei Schwierigkeitsgraden ist nicht nur die Konkurrenz schneller unterwegs, sondern Kollisionen führen auch schneller dazu, dass sich die Fahrzeuge spektakulär in ihre Einzelteile zerlegen und man im ungünstigen Fall entgegen der Fahrtrichtung auf die Strecke zurückgesetzt wird. Daher hat das Spiel abseits der Ideallinie noch Verbesserungspotential, das aber vor allem auch in den Bereichen Umfang, Langzeitmotivation und Feintuning angebracht wäre. Denn selbst mit 3 freischaltbaren Strecken stehen lediglich 8 kurze Rundkurse bereit, von denen gleich zwei an die von Nascar-Rennen bekannten Ovale erinnern. Um so überraschender ist dagegen, dass mit Monaco auch eine bekannte, reale Rennstrecke vertreten ist. Die sowieso schon ziemlich rechteckigen Fassaden der monegassischen Häuserschluchten profitieren allerdings ebenso wie andere urbane Elemente nur wenig von der stilisierten Optik. Dementsprechend gefällt mir die Waldstrecke mit ihren vielen abstrakten Bäumen noch am besten. Allen Austragungsorten gemein ist aber das Fehlen von spektakulären Highlights. Wo Virtua Racer beispielsweise mit einer Interpretation der Golden Gate Brücke der Stecke einen eigenen Charakter verlieh und spätere Rennspiele wie die Bleifuß-Reihe mit effekthascherischen Elementen nur so um sich warfen, bestechen die Pisten in Formula Retro Racing durch ihr zwar gelungenes, aber etwas biederes Design. Ein paar Windräder auf dem Wüstenkurs, ein Monument a la Mount Rushmore auf der Bergstrecke oder ein prachtvolles Segelschiff, das in Monacos Hafen aus der Schar der Klon-Yachten hervorsticht, hätten noch einmal deutlich zur optischen Abwechslung beitragen können, zumal solche „Eyecatcher“ für mich fester Bestandteil dieses Subgenres sein sollten. Ebenfalls überschaubar und frei von Überraschnungen ist die Fuhrpark, der lediglich aus einem einzigen Flitzer in unterschiedlichen Lackierungen besteht. Und auch spielerisch ist die Auswahl recht eingeschränkt:

Denn selbst mit 3 freischaltbaren Strecken stehen lediglich 8 kurze Rundkurse bereit, von denen gleich zwei an die von Nascar-Rennen bekannten Ovale erinnern. Um so überraschender ist dagegen, dass mit Monaco auch eine bekannte, reale Rennstrecke vertreten ist. Die sowieso schon ziemlich rechteckigen Fassaden der monegassischen Häuserschluchten profitieren allerdings ebenso wie andere urbane Elemente nur wenig von der stilisierten Optik. Dementsprechend gefällt mir die Waldstrecke mit ihren vielen abstrakten Bäumen noch am besten. Allen Austragungsorten gemein ist aber das Fehlen von spektakulären Highlights. Wo Virtua Racer beispielsweise mit einer Interpretation der Golden Gate Brücke der Stecke einen eigenen Charakter verlieh und spätere Rennspiele wie die Bleifuß-Reihe mit effekthascherischen Elementen nur so um sich warfen, bestechen die Pisten in Formula Retro Racing durch ihr zwar gelungenes, aber etwas biederes Design. Ein paar Windräder auf dem Wüstenkurs, ein Monument a la Mount Rushmore auf der Bergstrecke oder ein prachtvolles Segelschiff, das in Monacos Hafen aus der Schar der Klon-Yachten hervorsticht, hätten noch einmal deutlich zur optischen Abwechslung beitragen können, zumal solche „Eyecatcher“ für mich fester Bestandteil dieses Subgenres sein sollten. Ebenfalls überschaubar und frei von Überraschnungen ist die Fuhrpark, der lediglich aus einem einzigen Flitzer in unterschiedlichen Lackierungen besteht. Und auch spielerisch ist die Auswahl recht eingeschränkt:

Einen nicht unerheblichen Anteil daran hat der angriffslustige Gegnerkatalog, der zum einen schwach bewaffnetes Kanonenfutter bietet, das vorzugsweise schnell direkt angegangen werden sollte, als auch dickere Brocken, die zwar langsame, aber um so schmerzliche Projektile verschießen, denen am beste durch einen Seitenschritt ausgewichen wird. Dazu kommt, dass man Gesundheit und schützende Rüstung ausschließlich durch aufsammelbare Items zurückgewinnen kann und keine automatischen Checkpoints gesetzt werden, also immer schön mit Bedacht per Hand speichern. Zur aktiven Verteidigung sind in den Leveln eine knappe Hand voll verschiedene Waffen mit unterschiedlichen Vor- und Nachteilen verteilt, von denen insbesondere die doppelläufige Schrotflinte erwähnenswert ist und sich einen Platz in der Ruhmeshalle der besten Videospielwaffen aller Zeiten redlich verdient hat: mit schmutzig-dumpfem Knall entfaltet sie vor allem auf kurze Distanz ihre verheerende Wirkung, ist aber wegen ihrer geringen Schussfrequenz nicht zu übermächtig und erfordert so neben einem schnellen Abzugsfinger auch eine geschickte Navigation.

Einen nicht unerheblichen Anteil daran hat der angriffslustige Gegnerkatalog, der zum einen schwach bewaffnetes Kanonenfutter bietet, das vorzugsweise schnell direkt angegangen werden sollte, als auch dickere Brocken, die zwar langsame, aber um so schmerzliche Projektile verschießen, denen am beste durch einen Seitenschritt ausgewichen wird. Dazu kommt, dass man Gesundheit und schützende Rüstung ausschließlich durch aufsammelbare Items zurückgewinnen kann und keine automatischen Checkpoints gesetzt werden, also immer schön mit Bedacht per Hand speichern. Zur aktiven Verteidigung sind in den Leveln eine knappe Hand voll verschiedene Waffen mit unterschiedlichen Vor- und Nachteilen verteilt, von denen insbesondere die doppelläufige Schrotflinte erwähnenswert ist und sich einen Platz in der Ruhmeshalle der besten Videospielwaffen aller Zeiten redlich verdient hat: mit schmutzig-dumpfem Knall entfaltet sie vor allem auf kurze Distanz ihre verheerende Wirkung, ist aber wegen ihrer geringen Schussfrequenz nicht zu übermächtig und erfordert so neben einem schnellen Abzugsfinger auch eine geschickte Navigation.