XBox Review: Gun Valkyrie im Test

geschrieben am 06.02.2022

Auch wenn Microsoft bei relativer Betrachtung zu den jüngsten Vertretern im Gaming-Zirkus gehört, versucht die Firma aus Redmond doch durchaus, ihrem Vermächtnis aus 25 Jahren XBox gerecht zu werden, indem es beispielsweise mittels Abwärtskompatibilität Klassiker, Meilensteine und Geheimtipps aus drei Konsolengenerationen verfügbar macht … und seit dem 15. November 2021 auch Gun Valkyrie, weswegen ich den Titel noch einmal aus der Sammlung hervorgekramt und auf der Xbox One installiert habe.

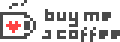

Als Microsoft beim vorerst im doppelten Wortsinn letzten Update des Kompatibilitäts-Katalog auch dieses Sega-Produkt aus dem Jahr 2002 anführte, war die Verwunderung groß, denn das Spiel für die original XBox taucht eher selten auf Listen der besten Titel oder verborgener Schätzen für die Konsole auf, sondern blieb allenfalls wegen einer ungewöhnlichen Steuerung und des Steampunk-angehauchten Settings in Erinnerung. Diesem zufolge gelang es im Jahr 1835, die Energie des Halleyschen Kometen nutzbar zu machen, was zu einer alternativen Geschichte unter Führung des britischen Empires mit immensem technischen Fortschritt inklusive Besiedelung fremder Sonnensysteme führte. In Gestalt der zwei spielbaren Charaktere Kelly O’Lenmey und Saburouta Mishima der titelgebenden militärischen Gun Valkyrie-Organisation gilt es alsdann auf dem Planeten Tir na Nog einer insektoiden Bedrohung und dem Verschwinden von Dr. Hebble Gate, dem Wissenschaftler hinter der Entdeckung der Halleyschen Energie, nachzugehen. Zwar werden dementsprechend im Verlauf des eigentlichen Spiels einige Berichte und Dossiers freigeschaltet, letztendlich ist die Hintergrundgeschichte voller großspurig klingender Namen jedoch lediglich eine hauchdünne, weder spannende noch relevante Fassade für ein 3rd-Person-Action-Spiel mit in sich abgeschlossenen, voneinander unabhängigen Missionen, die aus einem Menü gewählt werden. Sie erstrecken sich in der Regel über eine Handvoll mal schlauchartig, mal etwas offener oder horizontal ausgelegter Arenen und beschränken sich üblicherweise darauf, auf alles zu Ballern, was da kreucht und fleucht, wobei die Gegner eher durch ihre Anzahl denn durch herausforderndes Verhalten auffallen. Überdies sorgen häufig anzutreffende, besonders fette Muttertiere/ Nester bis zu ihrer Zerstörung für stetigen Nachschub an Kanonenfutter. Diese simple Struktur offenbart dann auch, dass Gun Valkyie bereits für Segas letzte eigene Konsole, die Dreamcast, in Entwicklung war, bevor das Projekt zur XBox wechselte. Vielleicht auch wegen dieser etwas holprigen Entwicklungsgeschichte könnte das Spiel in Sachen Bedienbarkeit, Missions- und Leveldesign geradezu als Lehrbuchbeispiel der Dinge dienen, die man unter modernen Aspekten zwingend vermeiden sollte. Das reicht von Kleinigkeiten wie Gegner, die nicht direkt als solche zu erkennen sind oder Feinde, die einen aus dem Off zielgenau mit Projektilen beschießen bis hin zur fehlenden Einsatzmarkierungen, die dazu führen, dass man planlos in der Gegend umherirrt und rätselt, ob man sich auf dem vorgesehenen Pfad befindet oder einen Bug in der Levelarchitektur ausnutzt. Leider nur wenig hilfreich ist dabei die Karte, die nur sehr grob die aktuelle Umgebung darstellt und zudem noch auf in ein separat aufzurufendes Menü verbannt wurde. Extrem ärgerlich ist auch das fehlen jeglicher Checkpunkte, gerade in Missionen mit Zeitlimit, die das „säubern“ der Umgebung zur Aufgabe haben. Hat man irgendwo vor Ablauf eines 30 Minuten Timers einen verirrten Feind übersehen, war die letzte halbe Stunde für die Katz und der Level kann komplett von vorne angefangen werden. Jeglicher Fortschritt ist ebenso praktisch verloren, wenn man in einem horizontal ausgerichteten Level eine Plattform verpasst und dann komplett zu Boden stürzt. Naarrgggghhh. Nicht ganz unbeteiligt an derartigen Frustmomenten ist die eingangs erwähnte Steuerung. Als eigentlich besonderes Feature verfügen die Spielfiguren über eine erhöhte Mobilität aufgrund ihrer Mech-Suits mit Düsen, die Mehrfachsprünge, Dashes in alle Richtungen und langsames Schweben erlauben. Begrenzt durch eine sich schnell leerende Schubanzeige sorgt der linke Trigger für Auftrieb und ersetzt somit quasi eine Sprung-Taste, während für den effizienteren Jet-Sprint in der waagerechten der linke Stick in die entsprechende Richtung eingeklickt werden muss. Und auch, denn dieses „klickbasierte“ Steuerungsschema (vielleicht auch wegen des „besseren“ XBox One Contollers) nicht ganz so unbedienbar ist wie von einigen zum Erscheinungszeitpunkt von Gun Valkyrie behauptet, ist es doch zumindest merkwürdig, gewöhnungsbedürftig und außerdem unnötig kompliziert, vor allem da die eigentlichen Knöpfe des Controller fast schon verschwenderisch für eigentlich belanglose Dinge wie Durchwechseln der wenigen Waffen genutzt werden. Doch auch bei der grundsätzlichen Steuerung geht das Spiel eigene Wege, und das, obwohl es aus einer Zeit stammt, in der sich die noch heutzutage üblichen Standards etabliert haben. Denn anstatt mit dem rechten Stick die Kamera relativ frei zu bewegen und die Spielfigur stets in die Richtung laufen zu lassen, in die man blickt, dient dieser Steuerknüppel dazu, das markant sichtbare Fadenkreuz über den Bildschirm zu bewegen, wodurch man nur sehr begrenzt nach rechts, links, oben oder unten bezogen auf die Charakterausrichtung schauen kann. Will man stattdessen beispielsweise in einen Tunnel abbiegen, müssen Kelly oder Saburouta mit linken Stick in diese Richtung gedreht werden. Damit das etwas schwammig zu steuernde Fadenkreuz nicht zu noch mehr Ungemach führt, verfügt die Standardwaffe über eine großzügige halbautomatische Zielerfassung und kann entsprechend ausgebaut bei gehaltener Feuertaste in sehr befriedigender Weise gleich mehrere Gegner aufs Korn nehmen. Die Ähnlichkeit zum Zielsystem bekannter Rail-Shooter wie der Panzer Dragoon Serie mag dabei nicht von ungefähr kommen, stammt doch Panzer Dragoon Orta aus dem gleichen Jahr ebenfalls von Entwickler Smilebit. Zudem scheint es ein zumindest ansatzweise adäquater Ersatz für das eigentlich für die Dreamcast vorgesehene Kontrollschema zu sein, das den vermutlich noch umständlicheren gleichzeitigen Einsatz von Controller und Lightgun vorsah. Doch auch so verzettelt sich die Steuerung zwischen Bewegen und Ballern, so dass keiner der beiden Aspekte wirklich dynamisch oder auf der Höhe der Zeit wäre. Auch die wenigen Elemente, die dem Spiel etwas mehr Tiefe verleihen sollen, wie die alternativ einsetzbare Gatling-Gun, ein Greifhaken, der an fest vorgegebenen Punkten zur Anwendung kommt oder die sehr begrenzten Upgrade-Möglichkeiten der Ausrüstung, können daran kaum etwas ändern.

Grafisch war ich dagegen zunächst überrascht, dass sich dieses immerhin 20 Jahre alte Spiel nicht völlig unansehnlich und veraltet präsentiert, vor allem wenn man sich die optische Entwicklung im Gamingbereich zwischen 1982 und 2002 vor Augen hält. Die modernen Hardware steuert Breitbildformat und hohe Auflösung bei, und flüssig spielbar war Gun Valkyrie bereits bei Erscheinen. Doch vor allem die farbenfrohe Szenerie lässt so manch anderen Titel wortwörtlich blass aussehen. Mit prominent eingesetzten Wasser-, Glanz-und Spiegel-Effekten und einigen feingliedrigen Strukturen, die man heutzutage in derartiger Form nur selten finden, demonstrierte die XBox vor zwei Dekaden ihre grafische Vormachtstellung, während die Spielfiguren im typischen, etwas puppenhaften, aber noch immer ansehnlichen Stil japanischer Videospiel rund um die Jahrtausendwende gehalten sind. Doch bei näherem Hinsehen offenbart sich Gun Valkyrie als Titel der Launch-Phase Microsofts erster Konsole. Insbesondere lassen die sich in den Missionen wiederholenden Umgebungen wie Innenräume der Schluchten einiges an Abwechslung vermissen und wirken größtenteils leer und gleichartig. Auch die Gegnermodelle sind oftmals schlicht und unspektakulär gehalten, zerplatzen aber zumindest ansehnlich und dürften in Teilen an die Bugs aus Starship Trooper angelehnt sein. Und trotz einiger mechanisch-industrieller Designs und Art Deco Elemente hat Gun Valkyrie weniger Steampunk-Anleihen oder anderweitigen individuellen Charakter als erhofft. Demzufolge setzt sich auch der Sound aus typisch treibender Elektro-Musik der Nuller-Jahre und einigen merkwürdigen Stücken wie einer Spieluhr-ähnlichen Melodie zusammen.

Bei all dieser Kritik ist Gun Valkyrie bei weitem kein Totalausfall. Vielmehr ist es ein technisch durchaus kompetent umgesetzter, letztlich aber dann doch spielerisch nur durchschnittlicher Actiontitel mit vielleicht einigen ambitionierten Ideen, aber auch vielen problematischen Designentscheidungen. Mit Spielen wie Panzer Dragoon Orta veröffentlichte Sega schon auf der XBox kurze Zeit später ein besseres Spiel, während Titel wie Vanquish auf der nachfolgenden Hardwaregeneration zeigten, wie die Vision eines kinetischen 3rd-Person-Shooters idealerweise umzusetzen ist. Somit gibt es meiner Meinung nach im Jahr 2022 nur wenige Gründe, sich mit Gun Valkyrie auseinanderzusetzen.

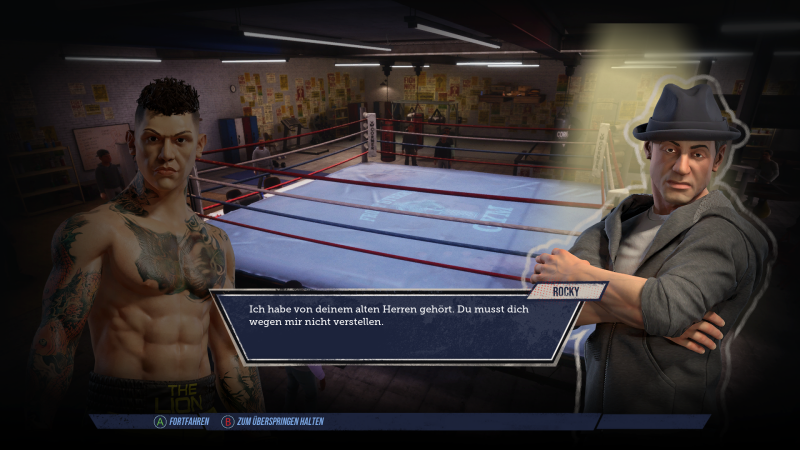

Unto The End vom 2-Personen-Entwicklerteam 2Ton Studio ist als sidecrollender „Actiontitel“ zwar in einem etwas anderen Genre beheimatet, teilt mit den erwähnten Spielen aber einen immensen Schwierigkeitsgrad, das methodische Vorgehen und den knappen Umgang mit Informationen und Ressourcen. Das Spiel ist seit Kurzem für PC und Stadia sowie Switch, PS4 und XBox one für ca. 25 EUR erschienen, wobei mich Publisher Big Sugar Games freundlicherweise mit einem Code für die XBox One Version versorgt hat. Dass es sich bei Unto The End um ein etwas außergewöhnliches Spiel handelt, macht unter anderem die kleine Texteinblendung deutlich, die auf eben dieses sowie die Tatsache hinweist, dass man behutsam vorgehen soll, bevor man als grimmiger Nordmann ohne jegliches Start- oder sonstiges Menü unvermittelt in eine karge Schneelandschaft geworfen wird. Zwar werden zu Beginn noch zumindest die grundlegendsten Interaktionsmöglichkeiten mit kleinen Symbolen erläutert, ansonsten hält sich der Titel mit Erklärungen zum Spiel so stark zurück, dass selbst der Hinweis auf ein vorhandenes Tutorial eher der Mail des Publishers denn dem Spiel selber zu entnehmen war. Im Grunde ist Unto The End ein Actionadventure aus der Seitenperspektive, legt den Fokus aber ganz klar hammerharte Schwertkämpfe, die zumindest in der Theorie einerseits eingängig und dennoch finessenreich sind. Dank weniger, gezielt platzierter Gegner sind die Konfrontation pointiert in Szene gesetzt und wirken fast schon wie in sich geschlossene Abschnitte. Dreh- und Angelpunkt sind dabei hohe und tiefe Angriffe, die sowohl vom namenlosen Protagonisten als auch von den verschieden bewaffneten mensch(enähn)lichen Widersachern eingesetzt werden können. Da dem Blocken eine hohe Bedeutung beigemessen wird, lassen sich die entsprechenden Positionen durch einfaches Hoch- und Runterdrücken des linken Analogsticks einnehmen. So gilt es, die gegnerischen Angriffe blitzschnell zu erkennen und abzuwehren, bevor zum Gegenangriff übergegangen werden kann. Darüber hinaus bereichern noch weitere Aktionen wie Ducken, ein Bodycheck, Finten und ein schleuderbarer Dolch das Geschehen, und die ausreichend detaillierten Animationen verleihen den Auseinandersetzungen entsprechendes Gewicht mit realistisch wirkenden Schlägen. Doch trotz der relativ klaren Strukturierung hat es bei mir einfach nicht „Klick“ gemacht. Selbst auf dem unmittelbar von „Standard“ auf „Hilfe“ heruntergeschraubten Schwierigkeitsgrad, der die Animationen der gegnerischen Attacken etwas verlangsamt, gelang es mir nicht zuverlässig, die Angriffe zu parieren beziehungsweise eigene erfolgreich auszuführen. Dementsprechend wurden für viele Kämpfe gleich mehrere Dutzend Anläufe benötigt, auch weil die meisten Feinde relativ viele Treffer vertragen, während man selber teils bereits nach einer ein- oder zwei-Treffer Combo das zeitliche segnet, ganz zu schweigen von Passagen, in denen man von gleich zwei oder drei Widersachern umzingelt ist. Und auch nach einem überstandenen Handgemenge hatte ich nicht das Gefühl, dass dieses meinen verbesserten spielerischen Fähigkeiten zu verdanken war, sondern eher hartnäckigem Trial-and-Error. Daher würde ich Unto The End weniger als herausfordernd sondern schlichtweg als schwer bezeichnen, vor allem, da einige technische Aspekte weitere Hürden bereitstellen, die zugegebenermaßen eventuell auch der von mir gewählten Plattform und meinem Setup geschuldet sind. Denn oftmals bedient sich Unto The End einer weit entfernten Kamera, womit zwar außerhalb der Kämpfe die einsamen Landschaften gut zur Geltung kommen, sich in den Duellen aber die subtilen Hinweise in den Bewegungen nur schwer ausmachen lassen, vor allem, wenn man von der Couch aus auf einem nicht allzu großen Fernseher zockt, statt beispielsweise das Spielgeschehen auf einem Handheld oder PC-Monitor direkt vor Augen zu haben. Und obwohl zu Beginn einer bedrohlichen Situation oft etwas herangezoomt wird, verliert sich dieser Effekt gerne wieder in den zwingend nötigen Positionswecheln. Praktisch unspielbar wird das Ganze, wenn Gegner und Spielfigur hinter Vordergrundobjekten verschwinden, die der schlichten, aber stimmungsvollen Szenerie mehr räumliche Tiefe verleihen sollen.

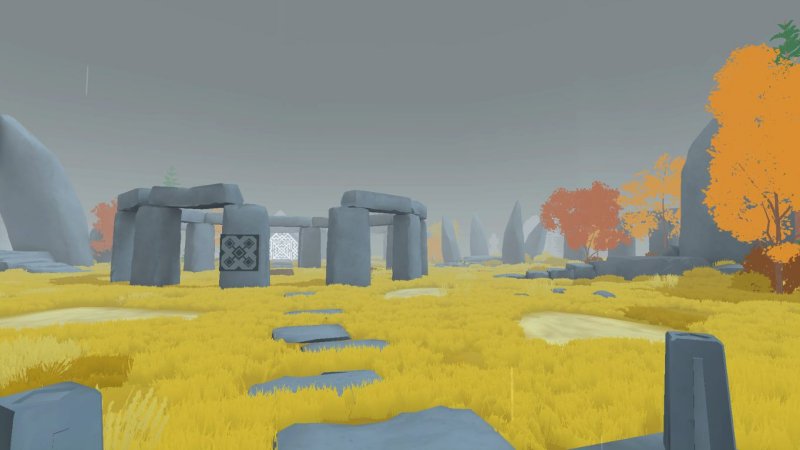

Unto The End vom 2-Personen-Entwicklerteam 2Ton Studio ist als sidecrollender „Actiontitel“ zwar in einem etwas anderen Genre beheimatet, teilt mit den erwähnten Spielen aber einen immensen Schwierigkeitsgrad, das methodische Vorgehen und den knappen Umgang mit Informationen und Ressourcen. Das Spiel ist seit Kurzem für PC und Stadia sowie Switch, PS4 und XBox one für ca. 25 EUR erschienen, wobei mich Publisher Big Sugar Games freundlicherweise mit einem Code für die XBox One Version versorgt hat. Dass es sich bei Unto The End um ein etwas außergewöhnliches Spiel handelt, macht unter anderem die kleine Texteinblendung deutlich, die auf eben dieses sowie die Tatsache hinweist, dass man behutsam vorgehen soll, bevor man als grimmiger Nordmann ohne jegliches Start- oder sonstiges Menü unvermittelt in eine karge Schneelandschaft geworfen wird. Zwar werden zu Beginn noch zumindest die grundlegendsten Interaktionsmöglichkeiten mit kleinen Symbolen erläutert, ansonsten hält sich der Titel mit Erklärungen zum Spiel so stark zurück, dass selbst der Hinweis auf ein vorhandenes Tutorial eher der Mail des Publishers denn dem Spiel selber zu entnehmen war. Im Grunde ist Unto The End ein Actionadventure aus der Seitenperspektive, legt den Fokus aber ganz klar hammerharte Schwertkämpfe, die zumindest in der Theorie einerseits eingängig und dennoch finessenreich sind. Dank weniger, gezielt platzierter Gegner sind die Konfrontation pointiert in Szene gesetzt und wirken fast schon wie in sich geschlossene Abschnitte. Dreh- und Angelpunkt sind dabei hohe und tiefe Angriffe, die sowohl vom namenlosen Protagonisten als auch von den verschieden bewaffneten mensch(enähn)lichen Widersachern eingesetzt werden können. Da dem Blocken eine hohe Bedeutung beigemessen wird, lassen sich die entsprechenden Positionen durch einfaches Hoch- und Runterdrücken des linken Analogsticks einnehmen. So gilt es, die gegnerischen Angriffe blitzschnell zu erkennen und abzuwehren, bevor zum Gegenangriff übergegangen werden kann. Darüber hinaus bereichern noch weitere Aktionen wie Ducken, ein Bodycheck, Finten und ein schleuderbarer Dolch das Geschehen, und die ausreichend detaillierten Animationen verleihen den Auseinandersetzungen entsprechendes Gewicht mit realistisch wirkenden Schlägen. Doch trotz der relativ klaren Strukturierung hat es bei mir einfach nicht „Klick“ gemacht. Selbst auf dem unmittelbar von „Standard“ auf „Hilfe“ heruntergeschraubten Schwierigkeitsgrad, der die Animationen der gegnerischen Attacken etwas verlangsamt, gelang es mir nicht zuverlässig, die Angriffe zu parieren beziehungsweise eigene erfolgreich auszuführen. Dementsprechend wurden für viele Kämpfe gleich mehrere Dutzend Anläufe benötigt, auch weil die meisten Feinde relativ viele Treffer vertragen, während man selber teils bereits nach einer ein- oder zwei-Treffer Combo das zeitliche segnet, ganz zu schweigen von Passagen, in denen man von gleich zwei oder drei Widersachern umzingelt ist. Und auch nach einem überstandenen Handgemenge hatte ich nicht das Gefühl, dass dieses meinen verbesserten spielerischen Fähigkeiten zu verdanken war, sondern eher hartnäckigem Trial-and-Error. Daher würde ich Unto The End weniger als herausfordernd sondern schlichtweg als schwer bezeichnen, vor allem, da einige technische Aspekte weitere Hürden bereitstellen, die zugegebenermaßen eventuell auch der von mir gewählten Plattform und meinem Setup geschuldet sind. Denn oftmals bedient sich Unto The End einer weit entfernten Kamera, womit zwar außerhalb der Kämpfe die einsamen Landschaften gut zur Geltung kommen, sich in den Duellen aber die subtilen Hinweise in den Bewegungen nur schwer ausmachen lassen, vor allem, wenn man von der Couch aus auf einem nicht allzu großen Fernseher zockt, statt beispielsweise das Spielgeschehen auf einem Handheld oder PC-Monitor direkt vor Augen zu haben. Und obwohl zu Beginn einer bedrohlichen Situation oft etwas herangezoomt wird, verliert sich dieser Effekt gerne wieder in den zwingend nötigen Positionswecheln. Praktisch unspielbar wird das Ganze, wenn Gegner und Spielfigur hinter Vordergrundobjekten verschwinden, die der schlichten, aber stimmungsvollen Szenerie mehr räumliche Tiefe verleihen sollen. In Kombination mit dem minimalen Interface sorgt die spezielle Darstellung auch an anderen Stellen für Probleme: der lediglich durch Verletzungen dargestellte eigene Gesundheitszustand lässt sich nur schwer einschätzen, und in den oft besuchten Höhlenabschnitten ist es einfach nur anstrengend, auf einen winzigen, vom eigenen Fackellicht beleuchteten Bereich zu starren, während ein Großteil des Bildschirms in tiefes Schwarz gehüllt ist. So lassen sich auch nur schwer Stellen ausmachen, an denen Materialien wie Knochen oder Kräuter eingesammelt werden können, um Blutungen zu stillen oder die Rüstung zu verbessern. Denn auch wenn es in Unto the End primär um die Kämpfe geht, deren komplettes Bewegungsarsenal bereits von Anfang an zur Verfügung steht, wird das Spielgeschehen durch einigen anderen Mechaniken bereichert. Vereinzelte, sofort tödliche Fallen, die mit bedächtigen Bewegungen zu erkundende Umgebung und ein leichter Anflug von adventureartigem Gegenstandeinsatz wecken Erinnerungen an Limbo oder gar Another World bzw. Out of this World, nehmen jedoch einen sehr viel geringen Stellenwert als in diesen Titeln ein. Ebenso muss man bei Unto The End auf eine wendungsreich erzählte Geschichte verzichten. Vielmehr begleitet das Spiel den nordischen Krieger auf seinem relativ gradlinigen Weg nach Hause und präsentiert dabei einige Versatzstücke und Szenerien einer harschen und erbarmungslosen Welt. Somit ist das Ambiente der schroffen Berglandschaft auch nicht besonders vielseitig, auf (vertonte) Dialoge muss man in Ermangelung tiefergehender Charakterinteraktion ebenfalls verzichten. Wenigsten fängt die flächige Grafik im Illustrationsstil mit Ihren leicht ausgewaschenen, gedeckten Farben gut die trostlose Stimmung ein und kleine Animationen wie aufgewirbelter Schnee oder flatternde Banner verleihen den Umgebungen Leben. In Sachen Präsentation hat aber vor allem das Sounddesign ein Lob verdient und wird dem cineastischen Anspruch am ehesten gerecht. Dabei verzichtet Unto the End auf herkömmlichen Einsatz von Musik und stellt dafür zur Untermauerung des Settings die Umgebungsgeräusche wie den fröstenden Atem des Protagonisten oder die beißenden Böen des eisig Windes in den Vordergrund, während einige düstere Akkorde, entferntes Grollen oder Hornsignale Spannung aufbauen und unheilschwanger die nächsten Auseinandersetzungen ankündigen. Zusammen mit dem Mangel jeglicher Erklärungen über die Art oder Herkunft der Gegner, die trotz klarer mythologischer Ausrichtung viel Freiraum für eigene Interpretationen lassen, baut dieses teilweise einen fast schon unheimliche Klangteppich mit intensiver Atmosphäre auf, und weckt vor allem in den Untergrundpassagen Erinnerungen an Teile aus dem Film „der 13te Krieger“, auch wenn sich das Spiel mit einer Auflösung zurückhält und nach kurzer Netto-Spielzeit selbst die beiden möglichen, unspektakulären Enden recht schlicht präsentiert. Stattdessen bleibt es seinem verschlossenem und leicht mysteriösen Charakter treu, indem es einige Konfrontationen optional oder gar friedlich lösbar hält, ohne dafür genauere Anleitungen oder Hinweise zu geben.

In Kombination mit dem minimalen Interface sorgt die spezielle Darstellung auch an anderen Stellen für Probleme: der lediglich durch Verletzungen dargestellte eigene Gesundheitszustand lässt sich nur schwer einschätzen, und in den oft besuchten Höhlenabschnitten ist es einfach nur anstrengend, auf einen winzigen, vom eigenen Fackellicht beleuchteten Bereich zu starren, während ein Großteil des Bildschirms in tiefes Schwarz gehüllt ist. So lassen sich auch nur schwer Stellen ausmachen, an denen Materialien wie Knochen oder Kräuter eingesammelt werden können, um Blutungen zu stillen oder die Rüstung zu verbessern. Denn auch wenn es in Unto the End primär um die Kämpfe geht, deren komplettes Bewegungsarsenal bereits von Anfang an zur Verfügung steht, wird das Spielgeschehen durch einigen anderen Mechaniken bereichert. Vereinzelte, sofort tödliche Fallen, die mit bedächtigen Bewegungen zu erkundende Umgebung und ein leichter Anflug von adventureartigem Gegenstandeinsatz wecken Erinnerungen an Limbo oder gar Another World bzw. Out of this World, nehmen jedoch einen sehr viel geringen Stellenwert als in diesen Titeln ein. Ebenso muss man bei Unto The End auf eine wendungsreich erzählte Geschichte verzichten. Vielmehr begleitet das Spiel den nordischen Krieger auf seinem relativ gradlinigen Weg nach Hause und präsentiert dabei einige Versatzstücke und Szenerien einer harschen und erbarmungslosen Welt. Somit ist das Ambiente der schroffen Berglandschaft auch nicht besonders vielseitig, auf (vertonte) Dialoge muss man in Ermangelung tiefergehender Charakterinteraktion ebenfalls verzichten. Wenigsten fängt die flächige Grafik im Illustrationsstil mit Ihren leicht ausgewaschenen, gedeckten Farben gut die trostlose Stimmung ein und kleine Animationen wie aufgewirbelter Schnee oder flatternde Banner verleihen den Umgebungen Leben. In Sachen Präsentation hat aber vor allem das Sounddesign ein Lob verdient und wird dem cineastischen Anspruch am ehesten gerecht. Dabei verzichtet Unto the End auf herkömmlichen Einsatz von Musik und stellt dafür zur Untermauerung des Settings die Umgebungsgeräusche wie den fröstenden Atem des Protagonisten oder die beißenden Böen des eisig Windes in den Vordergrund, während einige düstere Akkorde, entferntes Grollen oder Hornsignale Spannung aufbauen und unheilschwanger die nächsten Auseinandersetzungen ankündigen. Zusammen mit dem Mangel jeglicher Erklärungen über die Art oder Herkunft der Gegner, die trotz klarer mythologischer Ausrichtung viel Freiraum für eigene Interpretationen lassen, baut dieses teilweise einen fast schon unheimliche Klangteppich mit intensiver Atmosphäre auf, und weckt vor allem in den Untergrundpassagen Erinnerungen an Teile aus dem Film „der 13te Krieger“, auch wenn sich das Spiel mit einer Auflösung zurückhält und nach kurzer Netto-Spielzeit selbst die beiden möglichen, unspektakulären Enden recht schlicht präsentiert. Stattdessen bleibt es seinem verschlossenem und leicht mysteriösen Charakter treu, indem es einige Konfrontationen optional oder gar friedlich lösbar hält, ohne dafür genauere Anleitungen oder Hinweise zu geben.