XBox Review: Lovish im Test (XBox One / XBox Series)

geschrieben am 10.02.2026

Meine Vorliebe für Single-Screen-Spiele habe ich hier zum Beispiel schon im Halloween 1985 Review zum Ausdruck gebracht, und auf den ersten Blick scheint auch Lovish von LABS und Matt Kap eine gradlinige Hommage dieses mal an die 8bit Heimkonsolen- und Computervarianten dieser Gattung zu sein. Publisher DANGEN Entertainment war so freundlich, mir die XBox-Variante des Plattformers in putziger NES Anmutung zur Verfügung zu stellen, dessen primäres Spielprinzip kaum einfacher sein könnte: als Sir Solomon, der aus recht eigennützigen Gründen seine Gruppe aus wackeren Recken bei der Rettung von Prinzessin Tsuna aus dem Schloss eines Dämonenfürsten zurücklässt, gilt es, in den 70 aufeinanderfolgenden und stets aus einem einzelnen Bildschirm bestehenden Leveln der teuflischen Residenz diverse Hüpf-Aufgaben zu bestehen und die Ausgangstür zu erreichen.

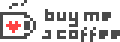

In jeder zehnten Kammer wartet zudem ein Bossgegner auf den liebestollen Lanzelot-Verschnitt, den er mit Hilfe seines treuen, aber reichweite-schwachen Schwertes niederringen muss. Sind die frühen Räume noch sehr einfach aufgebaut und problemlos zu durchlaufen, gestalten sich spätere Abschnitte durch klassische Elemente wie Feinde mit klaren Bewegungs- und Angriffmustern, Stacheln, Feuerbälle sowie Teleporter, Schlüssel oder Schalter, die den den Levelaufbau verändern, deutlich schwieriger, zumal der tapfere Ritter zunächst beim kleinsten Fehltritt oder Feindkontakt das zeitliche segnet. Lovish erinnert damit stellenweise an herausfordernde, retroinspirierte Jump’n’Runs wie zum Beispiel 1001 Spikes, ohne jedoch eine Bezeichnung als Splatformer zu verdienen. Da sich außerdem alles auf einem Bildschirm abspielt, dauert ein Level maximal eine Minute, so dass selbst mehrfaches Scheitern keinen allzu großen Rückschritt darstellt. Angesichts dieser räumlichen Kompaktheit sind das Leveldesign und die Abwechslung der Schwerpunktgestaltung besonders Bemerkenswert: Manche Passagen sind auf hektisches Hüpfen ausgelegt, andere fordern mit Schaltern und zerbröselnden Plattformen eher etwas bedächtigeres Vorgehen oder gestalten sich als Kampfarenen, in denen erst das Besiegen aller Widersacher den Weg zum Ausgang ebnet. Darüber hinaus lassen sich im Laufe des Spiel in jedem Raum Sammelobjekte in Form von Kronen auflesen, die sich teils gut versteckt in zerstörbaren Blöcken verbergen oder durch das Erfüllen bestimmter Kriterien verteilt werden. Damit wird auch die strenge Linearität, in der neue Abschnitte freigegeben werden, etwas entschärft, denn kommt man partout in einem Level nicht weiter, kann man sich an den den Sonderaufgaben bereits abgeschlossener versuchen.

Hört sich das Bisherige nach einem sehr traditionellen Indieplattformer an, der sich an eine etwas erfahrenere Spielgemeinschaft richtet, verleiht ein cleverer Kniff Lovish mehr Tiefgang und erklärt zugleich, warum beispielsweise Anstelle von Leben Gesundheitspunkte Verwendung finden, die man eher in einem klassischen Rollen- denn Hüpf-Spiel der 8Bit Ära kennt. Denn nach jedem erfolgreich abgeschlossenen Raum wird ein zufälliges Ereignis mit teils variablen Ausgang ausgelöst. Mal wird lediglich eine amüsante Animation abgespielt, mal kommt es zu einer Dungeoncrawler-typischen Überraschung wie dem Auffinden einer Schatztruhe, die Münzen beherbergt oder dem Auslösen einer Falle, die dem niedlichen Ritter zusätzlichen Schaden zufügt. Mitunter enthalten diese Einschübe auch weitere Spieleelemente und reichen von menübasierten RPG-Kämpfen über Minispiele in Warioware-Stil bis hin zu etwas umfangreicheren, komplett eigenständigen Gameplay-Erfahrungen. Nach- und nach werden zudem Gegenstände und Shops freigeschaltet, die nicht nur die Hüpf-Aufgaben etwas erleichtern, sondern auch hilfreich bei der Suche nach den zahlreichen Geheimnissen sind, die sich im Spiel verbergen. Um die Spaß am Entdecken dieser Mysterien nicht zu verderben sei an dieser Stelle nur wenig verraten, doch Lovish hält im Rahmen seiner Retrowurzeln und -Präsentation einige Überraschungen bereit, die einen weiteren Teil des Reizes des Spiels ausmachen.

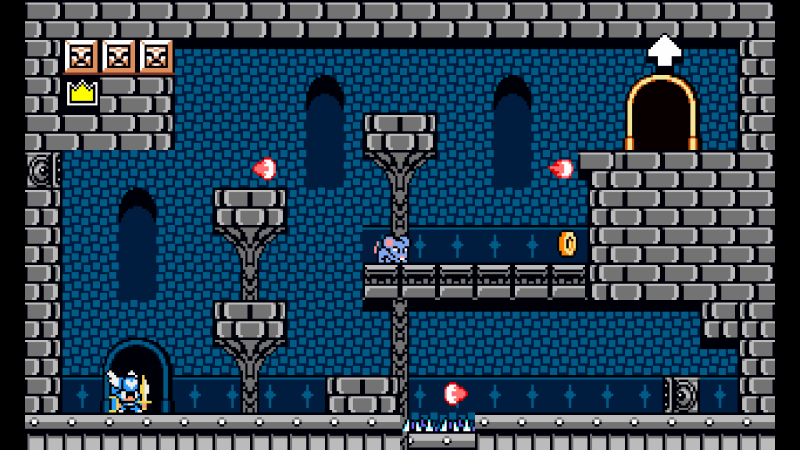

Ebenfalls recht reizvoll ist die konsequent an Nintendos erste Heimkonsole angelehnte Aufmachung von Lovish. Zwar beschränken sich die Umgebungen ausschließlich auf das eher zweckmäßig gestaltete steinernen Interieur der finsteren Feste und bietet somit trotz einiger Variationen und einzigartiger Elemente nicht den größten Abwechslungsreichtum, Protagonist und Monster können aber auch wegen ihrer geringen Größe durchaus überzeugen und als knuffig bezeichnet werden. Seinen vollen Scharm entfesselt Lovish allerdings in den vielen kurzen Zwischensequenzen, die gerade aufgrund ihrer klaren, reduzierten Darstellung und Animation im Manga- bzw. Anime-Stil erstaunlich dynamisch daherkommen. Darüber hinaus sind sie wirklich witzig gestaltet und greifen oft ein eventuell typisch japanisches Humorverständnis auf, dass man beispielsweise aus den Werken Akira Toriyamas kennt, etwa wenn ein Kothaufen durch die Gegend getreten wird oder ein unscheinbarer NPC unerwartet seine wahre Stärke zur Schau stellt. Aber auch Spiele und andere popkulturelle Referenzen wie Ringu, die Zelda- und Metal Gear Reihe oder die Spieleindustrie selber werden gekonnt durch den Kakao gezogen. Nicht ganz so eindeutig fällt das Urteil hinsichtlich der musikalischen Untermalung aus. So dürften sich die energiegeladenen und dramatischen Chiptune-Klänge ebenfalls im Kampfmenü eines Rollenspiels oder dem Startbildschirm eines Actiontitels auf dem NES heimisch fühlen, doch gerade wegen ihrer Eindringlichkeit merkt man ihnen deutlich an, dass es sich nur im sehr kurze Schleifen handelt, die sich nach kürzester Zeit wiederholen und somit schnell die Nerven strapazieren. Zum Glück lässt sich die Lautstärke herunterregeln und in dem Zusammenhang auch gleich der unsägliche Filter deaktivieren, der die prächtigen Pixel weichzeichnet.

Mit einer ungewöhnlich langen Ladezeit beim Start sowie einer vermutlich etwas zu peniblen Dead-Zone-Abfrage, die mich zum Nutzen des Steuerkreuz am Controller zwingt, gibt es zwar (noch) geringe technische Unstimmigkeiten auf der XBox, die aber nicht weiter ins Gewicht fallen, schließlich ist die Verwendung des Analogsticks zur Steuerung eines präzisen Pixel-Plattformers sowieso weithin verpönt und die Behebung derartiger Kleinigkeiten oftmals Bestandteil eines Patchs.

Schien es mir anfänglich noch ein sehr simpler Plattformer zu sein, hat mich Lovish im Verlauf des Spiels mehr und mehr überzeugt und es geschafft, mit der gekonnten Kombination aus forderndem Gameplay, infantilem Humor und kryptischen Geheimnissen zu begeistern. Damit kann ich Lovish jedem ans Herz legen, der sich für liebevoll gestaltete Pixelabenteuer erwärmen kann.