Auch wenn es sich nach einem abgedroschenen Marketingspruch anhört, bin ich doch der Meinung, dass heutzutage Gaming so vielseitig wie nie ist, werden doch die unterschiedlichsten Geschmäcker und Zielgruppen bedient. Die Bandbreite reicht von Titeln für den professionellen E-Sport bis zu zugänglichen Multiplayerspielen, in denen man Freunde trifft, vom mobilen Casualgame über neu ersonnene Retrospiele, sich stetig verändernde Live-Games und Indie-Entwicklungen mit kulturellem Anspruch bis hin zu AAA-Blockbuster, die in Sachen bombastischer Inszenierung seit längerem Hollywood-Produktionen das Wasser reichen können. Und mit dem Genre der „Souls“-Like werden jene Spieler und Spielerinnen versorgt, die sich gerne mit Bedacht und Hartnäckigkeit an bockschweren Machwerken wie Dark- oder Demonsouls die Zähne ausbeißen wollen.

Unto The End vom 2-Personen-Entwicklerteam 2Ton Studio ist als sidecrollender „Actiontitel“ zwar in einem etwas anderen Genre beheimatet, teilt mit den erwähnten Spielen aber einen immensen Schwierigkeitsgrad, das methodische Vorgehen und den knappen Umgang mit Informationen und Ressourcen. Das Spiel ist seit Kurzem für PC und Stadia sowie Switch, PS4 und XBox one für ca. 25 EUR erschienen, wobei mich Publisher Big Sugar Games freundlicherweise mit einem Code für die XBox One Version versorgt hat. Dass es sich bei Unto The End um ein etwas außergewöhnliches Spiel handelt, macht unter anderem die kleine Texteinblendung deutlich, die auf eben dieses sowie die Tatsache hinweist, dass man behutsam vorgehen soll, bevor man als grimmiger Nordmann ohne jegliches Start- oder sonstiges Menü unvermittelt in eine karge Schneelandschaft geworfen wird. Zwar werden zu Beginn noch zumindest die grundlegendsten Interaktionsmöglichkeiten mit kleinen Symbolen erläutert, ansonsten hält sich der Titel mit Erklärungen zum Spiel so stark zurück, dass selbst der Hinweis auf ein vorhandenes Tutorial eher der Mail des Publishers denn dem Spiel selber zu entnehmen war. Im Grunde ist Unto The End ein Actionadventure aus der Seitenperspektive, legt den Fokus aber ganz klar hammerharte Schwertkämpfe, die zumindest in der Theorie einerseits eingängig und dennoch finessenreich sind. Dank weniger, gezielt platzierter Gegner sind die Konfrontation pointiert in Szene gesetzt und wirken fast schon wie in sich geschlossene Abschnitte. Dreh- und Angelpunkt sind dabei hohe und tiefe Angriffe, die sowohl vom namenlosen Protagonisten als auch von den verschieden bewaffneten mensch(enähn)lichen Widersachern eingesetzt werden können. Da dem Blocken eine hohe Bedeutung beigemessen wird, lassen sich die entsprechenden Positionen durch einfaches Hoch- und Runterdrücken des linken Analogsticks einnehmen. So gilt es, die gegnerischen Angriffe blitzschnell zu erkennen und abzuwehren, bevor zum Gegenangriff übergegangen werden kann. Darüber hinaus bereichern noch weitere Aktionen wie Ducken, ein Bodycheck, Finten und ein schleuderbarer Dolch das Geschehen, und die ausreichend detaillierten Animationen verleihen den Auseinandersetzungen entsprechendes Gewicht mit realistisch wirkenden Schlägen. Doch trotz der relativ klaren Strukturierung hat es bei mir einfach nicht „Klick“ gemacht. Selbst auf dem unmittelbar von „Standard“ auf „Hilfe“ heruntergeschraubten Schwierigkeitsgrad, der die Animationen der gegnerischen Attacken etwas verlangsamt, gelang es mir nicht zuverlässig, die Angriffe zu parieren beziehungsweise eigene erfolgreich auszuführen. Dementsprechend wurden für viele Kämpfe gleich mehrere Dutzend Anläufe benötigt, auch weil die meisten Feinde relativ viele Treffer vertragen, während man selber teils bereits nach einer ein- oder zwei-Treffer Combo das zeitliche segnet, ganz zu schweigen von Passagen, in denen man von gleich zwei oder drei Widersachern umzingelt ist. Und auch nach einem überstandenen Handgemenge hatte ich nicht das Gefühl, dass dieses meinen verbesserten spielerischen Fähigkeiten zu verdanken war, sondern eher hartnäckigem Trial-and-Error. Daher würde ich Unto The End weniger als herausfordernd sondern schlichtweg als schwer bezeichnen, vor allem, da einige technische Aspekte weitere Hürden bereitstellen, die zugegebenermaßen eventuell auch der von mir gewählten Plattform und meinem Setup geschuldet sind. Denn oftmals bedient sich Unto The End einer weit entfernten Kamera, womit zwar außerhalb der Kämpfe die einsamen Landschaften gut zur Geltung kommen, sich in den Duellen aber die subtilen Hinweise in den Bewegungen nur schwer ausmachen lassen, vor allem, wenn man von der Couch aus auf einem nicht allzu großen Fernseher zockt, statt beispielsweise das Spielgeschehen auf einem Handheld oder PC-Monitor direkt vor Augen zu haben. Und obwohl zu Beginn einer bedrohlichen Situation oft etwas herangezoomt wird, verliert sich dieser Effekt gerne wieder in den zwingend nötigen Positionswecheln. Praktisch unspielbar wird das Ganze, wenn Gegner und Spielfigur hinter Vordergrundobjekten verschwinden, die der schlichten, aber stimmungsvollen Szenerie mehr räumliche Tiefe verleihen sollen.

Unto The End vom 2-Personen-Entwicklerteam 2Ton Studio ist als sidecrollender „Actiontitel“ zwar in einem etwas anderen Genre beheimatet, teilt mit den erwähnten Spielen aber einen immensen Schwierigkeitsgrad, das methodische Vorgehen und den knappen Umgang mit Informationen und Ressourcen. Das Spiel ist seit Kurzem für PC und Stadia sowie Switch, PS4 und XBox one für ca. 25 EUR erschienen, wobei mich Publisher Big Sugar Games freundlicherweise mit einem Code für die XBox One Version versorgt hat. Dass es sich bei Unto The End um ein etwas außergewöhnliches Spiel handelt, macht unter anderem die kleine Texteinblendung deutlich, die auf eben dieses sowie die Tatsache hinweist, dass man behutsam vorgehen soll, bevor man als grimmiger Nordmann ohne jegliches Start- oder sonstiges Menü unvermittelt in eine karge Schneelandschaft geworfen wird. Zwar werden zu Beginn noch zumindest die grundlegendsten Interaktionsmöglichkeiten mit kleinen Symbolen erläutert, ansonsten hält sich der Titel mit Erklärungen zum Spiel so stark zurück, dass selbst der Hinweis auf ein vorhandenes Tutorial eher der Mail des Publishers denn dem Spiel selber zu entnehmen war. Im Grunde ist Unto The End ein Actionadventure aus der Seitenperspektive, legt den Fokus aber ganz klar hammerharte Schwertkämpfe, die zumindest in der Theorie einerseits eingängig und dennoch finessenreich sind. Dank weniger, gezielt platzierter Gegner sind die Konfrontation pointiert in Szene gesetzt und wirken fast schon wie in sich geschlossene Abschnitte. Dreh- und Angelpunkt sind dabei hohe und tiefe Angriffe, die sowohl vom namenlosen Protagonisten als auch von den verschieden bewaffneten mensch(enähn)lichen Widersachern eingesetzt werden können. Da dem Blocken eine hohe Bedeutung beigemessen wird, lassen sich die entsprechenden Positionen durch einfaches Hoch- und Runterdrücken des linken Analogsticks einnehmen. So gilt es, die gegnerischen Angriffe blitzschnell zu erkennen und abzuwehren, bevor zum Gegenangriff übergegangen werden kann. Darüber hinaus bereichern noch weitere Aktionen wie Ducken, ein Bodycheck, Finten und ein schleuderbarer Dolch das Geschehen, und die ausreichend detaillierten Animationen verleihen den Auseinandersetzungen entsprechendes Gewicht mit realistisch wirkenden Schlägen. Doch trotz der relativ klaren Strukturierung hat es bei mir einfach nicht „Klick“ gemacht. Selbst auf dem unmittelbar von „Standard“ auf „Hilfe“ heruntergeschraubten Schwierigkeitsgrad, der die Animationen der gegnerischen Attacken etwas verlangsamt, gelang es mir nicht zuverlässig, die Angriffe zu parieren beziehungsweise eigene erfolgreich auszuführen. Dementsprechend wurden für viele Kämpfe gleich mehrere Dutzend Anläufe benötigt, auch weil die meisten Feinde relativ viele Treffer vertragen, während man selber teils bereits nach einer ein- oder zwei-Treffer Combo das zeitliche segnet, ganz zu schweigen von Passagen, in denen man von gleich zwei oder drei Widersachern umzingelt ist. Und auch nach einem überstandenen Handgemenge hatte ich nicht das Gefühl, dass dieses meinen verbesserten spielerischen Fähigkeiten zu verdanken war, sondern eher hartnäckigem Trial-and-Error. Daher würde ich Unto The End weniger als herausfordernd sondern schlichtweg als schwer bezeichnen, vor allem, da einige technische Aspekte weitere Hürden bereitstellen, die zugegebenermaßen eventuell auch der von mir gewählten Plattform und meinem Setup geschuldet sind. Denn oftmals bedient sich Unto The End einer weit entfernten Kamera, womit zwar außerhalb der Kämpfe die einsamen Landschaften gut zur Geltung kommen, sich in den Duellen aber die subtilen Hinweise in den Bewegungen nur schwer ausmachen lassen, vor allem, wenn man von der Couch aus auf einem nicht allzu großen Fernseher zockt, statt beispielsweise das Spielgeschehen auf einem Handheld oder PC-Monitor direkt vor Augen zu haben. Und obwohl zu Beginn einer bedrohlichen Situation oft etwas herangezoomt wird, verliert sich dieser Effekt gerne wieder in den zwingend nötigen Positionswecheln. Praktisch unspielbar wird das Ganze, wenn Gegner und Spielfigur hinter Vordergrundobjekten verschwinden, die der schlichten, aber stimmungsvollen Szenerie mehr räumliche Tiefe verleihen sollen.

In Kombination mit dem minimalen Interface sorgt die spezielle Darstellung auch an anderen Stellen für Probleme: der lediglich durch Verletzungen dargestellte eigene Gesundheitszustand lässt sich nur schwer einschätzen, und in den oft besuchten Höhlenabschnitten ist es einfach nur anstrengend, auf einen winzigen, vom eigenen Fackellicht beleuchteten Bereich zu starren, während ein Großteil des Bildschirms in tiefes Schwarz gehüllt ist. So lassen sich auch nur schwer Stellen ausmachen, an denen Materialien wie Knochen oder Kräuter eingesammelt werden können, um Blutungen zu stillen oder die Rüstung zu verbessern. Denn auch wenn es in Unto the End primär um die Kämpfe geht, deren komplettes Bewegungsarsenal bereits von Anfang an zur Verfügung steht, wird das Spielgeschehen durch einigen anderen Mechaniken bereichert. Vereinzelte, sofort tödliche Fallen, die mit bedächtigen Bewegungen zu erkundende Umgebung und ein leichter Anflug von adventureartigem Gegenstandeinsatz wecken Erinnerungen an Limbo oder gar Another World bzw. Out of this World, nehmen jedoch einen sehr viel geringen Stellenwert als in diesen Titeln ein. Ebenso muss man bei Unto The End auf eine wendungsreich erzählte Geschichte verzichten. Vielmehr begleitet das Spiel den nordischen Krieger auf seinem relativ gradlinigen Weg nach Hause und präsentiert dabei einige Versatzstücke und Szenerien einer harschen und erbarmungslosen Welt. Somit ist das Ambiente der schroffen Berglandschaft auch nicht besonders vielseitig, auf (vertonte) Dialoge muss man in Ermangelung tiefergehender Charakterinteraktion ebenfalls verzichten. Wenigsten fängt die flächige Grafik im Illustrationsstil mit Ihren leicht ausgewaschenen, gedeckten Farben gut die trostlose Stimmung ein und kleine Animationen wie aufgewirbelter Schnee oder flatternde Banner verleihen den Umgebungen Leben. In Sachen Präsentation hat aber vor allem das Sounddesign ein Lob verdient und wird dem cineastischen Anspruch am ehesten gerecht. Dabei verzichtet Unto the End auf herkömmlichen Einsatz von Musik und stellt dafür zur Untermauerung des Settings die Umgebungsgeräusche wie den fröstenden Atem des Protagonisten oder die beißenden Böen des eisig Windes in den Vordergrund, während einige düstere Akkorde, entferntes Grollen oder Hornsignale Spannung aufbauen und unheilschwanger die nächsten Auseinandersetzungen ankündigen. Zusammen mit dem Mangel jeglicher Erklärungen über die Art oder Herkunft der Gegner, die trotz klarer mythologischer Ausrichtung viel Freiraum für eigene Interpretationen lassen, baut dieses teilweise einen fast schon unheimliche Klangteppich mit intensiver Atmosphäre auf, und weckt vor allem in den Untergrundpassagen Erinnerungen an Teile aus dem Film „der 13te Krieger“, auch wenn sich das Spiel mit einer Auflösung zurückhält und nach kurzer Netto-Spielzeit selbst die beiden möglichen, unspektakulären Enden recht schlicht präsentiert. Stattdessen bleibt es seinem verschlossenem und leicht mysteriösen Charakter treu, indem es einige Konfrontationen optional oder gar friedlich lösbar hält, ohne dafür genauere Anleitungen oder Hinweise zu geben.

In Kombination mit dem minimalen Interface sorgt die spezielle Darstellung auch an anderen Stellen für Probleme: der lediglich durch Verletzungen dargestellte eigene Gesundheitszustand lässt sich nur schwer einschätzen, und in den oft besuchten Höhlenabschnitten ist es einfach nur anstrengend, auf einen winzigen, vom eigenen Fackellicht beleuchteten Bereich zu starren, während ein Großteil des Bildschirms in tiefes Schwarz gehüllt ist. So lassen sich auch nur schwer Stellen ausmachen, an denen Materialien wie Knochen oder Kräuter eingesammelt werden können, um Blutungen zu stillen oder die Rüstung zu verbessern. Denn auch wenn es in Unto the End primär um die Kämpfe geht, deren komplettes Bewegungsarsenal bereits von Anfang an zur Verfügung steht, wird das Spielgeschehen durch einigen anderen Mechaniken bereichert. Vereinzelte, sofort tödliche Fallen, die mit bedächtigen Bewegungen zu erkundende Umgebung und ein leichter Anflug von adventureartigem Gegenstandeinsatz wecken Erinnerungen an Limbo oder gar Another World bzw. Out of this World, nehmen jedoch einen sehr viel geringen Stellenwert als in diesen Titeln ein. Ebenso muss man bei Unto The End auf eine wendungsreich erzählte Geschichte verzichten. Vielmehr begleitet das Spiel den nordischen Krieger auf seinem relativ gradlinigen Weg nach Hause und präsentiert dabei einige Versatzstücke und Szenerien einer harschen und erbarmungslosen Welt. Somit ist das Ambiente der schroffen Berglandschaft auch nicht besonders vielseitig, auf (vertonte) Dialoge muss man in Ermangelung tiefergehender Charakterinteraktion ebenfalls verzichten. Wenigsten fängt die flächige Grafik im Illustrationsstil mit Ihren leicht ausgewaschenen, gedeckten Farben gut die trostlose Stimmung ein und kleine Animationen wie aufgewirbelter Schnee oder flatternde Banner verleihen den Umgebungen Leben. In Sachen Präsentation hat aber vor allem das Sounddesign ein Lob verdient und wird dem cineastischen Anspruch am ehesten gerecht. Dabei verzichtet Unto the End auf herkömmlichen Einsatz von Musik und stellt dafür zur Untermauerung des Settings die Umgebungsgeräusche wie den fröstenden Atem des Protagonisten oder die beißenden Böen des eisig Windes in den Vordergrund, während einige düstere Akkorde, entferntes Grollen oder Hornsignale Spannung aufbauen und unheilschwanger die nächsten Auseinandersetzungen ankündigen. Zusammen mit dem Mangel jeglicher Erklärungen über die Art oder Herkunft der Gegner, die trotz klarer mythologischer Ausrichtung viel Freiraum für eigene Interpretationen lassen, baut dieses teilweise einen fast schon unheimliche Klangteppich mit intensiver Atmosphäre auf, und weckt vor allem in den Untergrundpassagen Erinnerungen an Teile aus dem Film „der 13te Krieger“, auch wenn sich das Spiel mit einer Auflösung zurückhält und nach kurzer Netto-Spielzeit selbst die beiden möglichen, unspektakulären Enden recht schlicht präsentiert. Stattdessen bleibt es seinem verschlossenem und leicht mysteriösen Charakter treu, indem es einige Konfrontationen optional oder gar friedlich lösbar hält, ohne dafür genauere Anleitungen oder Hinweise zu geben.

Unto The End zeigt deutlich, wie subjektiv Tests und Reviews sind. Ich kann mir gut vorstellen, dass manche von den schweren Kämpfen und dem akribisch anzugehenden Gameplay angetan sind, und diese können gerne die Bewertung um eine Stufe erhöhen, doch mich hat das Spiel trotz anfänglichem Interesse überraschend kalt (ha) gelassen. Das stimmungsvolle Ambiente und die interessanten Ansätzen reichen nicht aus, um über designtechnische Unzulänglichkeiten, den hohen Schwierigkeitsgrad und das letztendlich belohnungsarme Gameplay hinwegzutrösten, zumal der Preis für das Spiel relativ hoch angesichts des eigentlich recht überschaubaren Umfangs ausfällt.

Xbox One Review: Unto The End

geschrieben am 19.12.2020

Chiptune Wicked Game

geschrieben am 14.12.2020

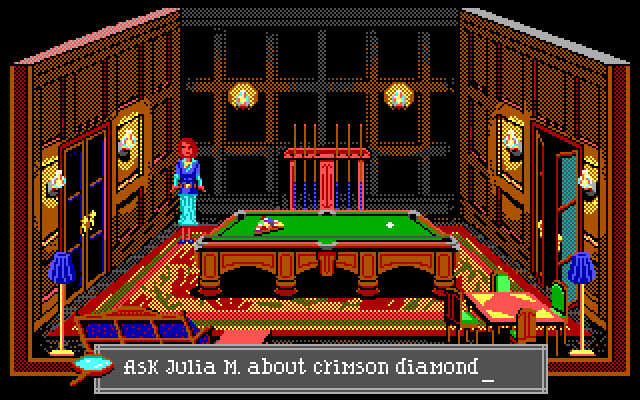

Julia Minamata (The Crimson Diamond) Interview

geschrieben am 15.11.2020

8bit-ninja im Interview mit Julia Minamata, Entwicklerin von The Crimson Diamond

8bit-ninja: Könntest du dich bitte vorstellen?

Julia Minamata: Hallo! ich bin Julia Minamata. Ich bin eine Solo Indie-Spiel-Entwicklerin und freiberufliche Illustratorin, geboren und aufgewachsen in Toronto, Ontario Kanada. Ich habe einen Abschluss in Illustration und für etwa zehn Jahre auf dem Gebiet gearbeitet, bevor ich eine Kariere als Spiele-Entwicklerin angestrebt habe.

8bit-ninja: Momentan arbeitest du an The Crimson Diamond, einem klassischen Adventuregame mit Texteingabe. Was sind die Inspirationsquellen, sowohl bezüglich des Gameplays als auch der Geschichte?

Julia Minamata: Spielerisch ist The Crimson Diamond stark von alten Sierra On-Line EGA (16 Farben) Abenteuerspielen mit Texteingabe wie The Colonel’s Bequest, Quest for Glory 2 und King’s Quest 4 inspiriert. Die Steuerung per Texteingabe habe ich schon immer sehr gemocht. Es hat war für mich naheliegend, ein Spiel basierend auf einem Textparser zu entwickeln. Kings Quest 4 hat eine Tag- und eine Nachphase mit unterschiedlichen Ereignissen, die je nach Tageszeit zur Verfügung stehen. Mir gefiel diese zusätzliche Dimension, die es dem Spiel verlieh, wusste aber auch, dass sich meine Geschichte über eine ganze Reihe von Tagen und Nächten erstrecken sollte, ähnlich wie in Quest for Glory 2. The Colonel’s Bequest konzentriert sich stärker auf das Erzählen einer Geschichte und auf Gespräche als andere Sierra Spiele, somit würde ich sagen, dass das Gameplay von The Crimson Diamond am stärksten dem von The Colonel’s Bequest ähnelt (und außerdem ein ähnliches Akronym hat).

Die Geschichte ist von Krimis von Authorinnen wie Agatha Christie angeregt, die auch die Geschichte in The Colonel’s Bequest inspiriert hat. Es ist ein klassisches Szenario, das ich sehr mag: Stecke ein paar unleidliche Personen an einem Ort zusammen und lass sie streiten und intrigieren, um ihre eigenen Ziele zu verfolgen. Selbstverständlich ist die Spielfigur (Nancy Maple) optimistisch, neugierig, packt Dinge an und steckt ihre Nase in absolut jede Angelegenheit.

8bit-ninja: Das erste Kapitel von The Crimson Diamond ist als Demo verfügbar. Welchen Anklang fand es?

Julia Minamata: Die Demo wurde bis jetzt sehr positiv angenommen. Es ist sehr ermutigend zu erfahren, dass sich nicht nur Menschen dafür begeistern, die mit dieser Art von Spielen aufgewachsen sind, sondern auch junge Leute, die so etwas noch nie zuvor gesehen haben. Die EGA Palette ist sehr kräftig und unverkennbar und wird heutzutage nur selten eingesetzt. Ich habe The Crimson Diamond bei Veranstaltungen vorgeführt und konnte leuchtende Augen beobachten, als Leute diese Farben gesehen haben. Bei Kindern, die das Spiel sehen und Befehle in den Textparser eingeben, bin ich überrascht, wie schnell sie damit zurechtkommen. Ich weiß, dass viele nicht mit Textadventuren vertraut sind, daher habe ich eine Schritt-für-Schritt Einleitung eingebaut und das Design etwas modernisiert (Automatisches Speichern, ein Notizblock, der den Fortschritt verzeichnet). Ich denke, dass diese Art von Spielen auch im 21. Jahrhundert ihren Platz haben.

8bit-ninja: Welche Werkzeuge benutzt du zum Erstellen des Spiels?

Julia Minamata: Ich baue das Spiel in Adventure Game Studio. Es ist ein wunderbares Open Source Werkzeug mit einer sehr benutzerfreundlichen Entwicklungsumgebung und mit aktiven Foren, falls ich mal eine technische Frage habe. Andere Entwickler, die AGS für Ihre Spiele nutzen, sind Francisco Gonzalez (Lamplight City), Dave Gilbert (Unavowed) und Kostas Skiftas (Theropods). Das Wissen, dass andere mit AGS kommerzielle Spiele entwickelt haben, hat mich darin bestätigt, dass ich es auch schaffen kann.

8bit-ninja: Abgesehen von der Musik machst du beim Spiel alles selbst, wie Grafik, Programmierung, Geschichte, Marketing und vermutlich noch eine ganze Menge mehr. Was ist für dich das Schwierigste beziehungsweise Herausfordernste an The Crimson Diamond?

Julia Minamata: Der herausfordernste Aspekt ist das Marketing! Es ist so ziemlich der einzige Teil, bei dem ich nicht direkt das Ergebnis beeinflussen kann. Es ist schwer, anderer Leute Interesse zu wecken, da es eine so große Menge an Spielen gibt. Ich habe einen monatlichen Newsletter, bin ziemlich aktiv auf Twitter [@JuliaMinamata] und live-streame die Entwicklung von Spiel-Grafiken und -Musik jede Woche [@a_maplemystery] — man könnte jedoch stets mehr machen! Aber ich kann mich nicht ausschließlich auf die Vermarktung konzentrieren, da die Entwicklung des Spiels noch immer oberste Priorität hat.

8bit-ninja: Wie sehr willst du dich bei der Entwicklung des Spiels, besonders bei den Rätseln, an den Vorbildern orientieren und wie sehr willst du dich „Modernen Geschmäckern“ anpassen? Beispielsweise sind einige klassische Adventure-Serien berüchtigt für ihre obskuren Rätsel und plötzlichen Tode.

Julia Minamata: Ich versuche zu erreichen, dass sich The Crimson Diamond wie unsere wärmste und nostalgischte Erinnerung an diese alten Klassiker spielt. Die Rätsel sind logisch entworfen. Die Texteingabe macht das Spiel schon herausfordernd genug, da besteht keine Notwendigkeit, das ganze noch schwerer zu machen. Es gibt Tode, aber man erhält reichlich Vorwarnungen bevor sie eintreten. Das Notizbuch im Spiel ist eine moderne Komfortfunktion, die ich in Thimbleweed Park sehr zu schätzen gewusst habe. Automatisches Speichern wurde für diejenigen eingebaut, die nicht mit Sierras Leitspruch „Speicher früh, speicher oft“ aufgewachsen sind.

8bit-ninja: Da du freie Texteingabe benutzt, schätze ich mal, dass es sehr viel beiläufigen Text und Interaktionen jenseits des eigentlichen Lösungswegs gibt? Wie entscheidest du, was es in das fertige Spiel schafft (wie „voll funktionsfähige“ Badezimmer)? Wird es obskure Eastereggs geben?

Julia Minamata: Auf jeden Fall! Es bereitet mir sehr viel Freude, diese ausschmückenden Texte zu schreiben. Einer der wesentlichsten Anziehungpunkte von Abenteuerspielen ist das Setting. Ich liebe es, diese Szenarien für mein Spiel zu erschaffen, sowohl grafisch als auch durch Beschreibungstexte. Es ist auch besonders reizvoll, zu beobachten, wie Leute etwas ungewöhnliches in den Textparser eingeben und mit einer passenden Antwort belohnt werden. Diese Freude ist die wahre Magie von Textparsern.

Viele Funktionalitäten abseits des Lösungswegs (spülende Toiletten, man kann sich die Hände in jedem Waschbecken waschen oder Whiskey im Speissaal trinken) entstanden, als ich mich mit dem Spiel eher als einem Hobby denn einem kommerziellen Produkt befasste. Ursprünglich hatte ich das Anwesen als eine Art Puppenhaus erstellt und mich selbst damit zu unterhalten, es mit Möbeln auszustatten und zum Leben zu erwecken. Ich bin inzwischen froh darüber, so angefangen zu haben, weil diese kleinen unnützen Details dem Spiel viel Persönlichkeit geben.

Ein Easteregg befindet sich in der Demo. Es ist eine Hommage an The Colonel’s Bequests Hommage an Alfred Hitchcock! Liebend gerne würde ich noch mehr kleine Geheimnisse einbauen, aber fürs erste konzentriere ich mich auf die Fertigstellung des Spiels.

8bit-ninja: The Crimson Diamond benutzt EGA Grafik. abgesehen vom künstlerischen Aspekt, erleichtert oder erschwert diese eingeschränkte Farbtiefe und Auflösung die Arbeit?

Julia Minamata: Die EGA Palette und die niedrige Auflösung (320×200) erleichtert die Entwicklung des Spiels! Zwar kann ich den Aufwand nicht mit anderen Spielen vergleichen, da dieses mein erstes Projekt ist, aber mit Einschränkungen zu arbeiten hilft mir sehr, kreativ zu sein. Figuren bei einer niedrigen Auflösung zu animieren spart ebenfalls Zeit.

8bit-ninja: Du hast erwähnt, dass du regelmäßig Teile der Spielentwicklung streamst. Wie kam es dazu?

Julia Minamata: Das Streamen ist ein direktes Ergebnis der Covid-Situation. Dan Policar (der Musiker, der mit mir arbeitet), tourt üblicherweise durch die ganze Welt als Mitglied von Sean Pauls Band und tritt auch sonst praktisch überall auf. All das kam abrupt zum Stillstand. Er schlug vor, dass wir Streamen ausprobieren sollten, um The Crimson Diamond zu bewerben und allgemein auf diese einzig verbliebene Art und Weise in Kontakt zu bleiben.

Ich bin froh darüber, dass wir angefangen haben zu Streamen. Es war aus den bereits erwähnten Gründen wunderbar, und ich habe eine Menge über die Nutzung von Twitch gelernt. Ich habe auch einige tolle Streamer entdeckt und sehe bei der Arbeit gerne zu, wie eine Reihe von Spielen gespielt werden.

8bit-ninja: Und wie kommt die Entwicklung voran? Was benötigt noch Arbeit und wann, denkst du, wird das Spiel fertig sein?

Julia Minamata: Die Entwicklung kommt gut voran, obwohl ich wohl nicht extra erwähnen muss, dass ich gerne weiter wäre. Das Spiel ist auf 7 Kapitel ausgelegt. Die Demo umfasst das erste und das fertige Spiel wird gleich zu Beginn alle sieben enthalten. Momentan schließe ich gerade Kapitel 4 ab. Wenn alles gut geht, sollte das Spiel irgendwann nächstes Jahr erscheinen.

8bit-ninja: Möchtest du sonst noch über irgend etwas reden?

Julia Minamata: Ich möchte dir auf jeden Fall für dein Interesse an meinem Spiel danken. Zu wissen, dass es Menschen in der ganzen Welt gibt, die diese Art von Spielen lieben und mehr darüber erfahren wollen, ist für mich eine große Bestätigung. Liebe Grüße aus Kanada.

8bit-ninja: Vielen Dank für das Interview und Grüße zurück aus Deutschland.

Xbox One Review: Hotshot Racing im Test

geschrieben am 10.10.2020

Manche Ideen sind einfach zu naheliegend, als dass sie nicht mehrfach und unabhängig voneinander umgesetzt werden. So rühmen sich gleich mehrere Personen, das Telefon oder die Currywurst erfunden zu haben (zwei gleichermaßen bahnbrechende Innovationen), und im Jahr 1998 kamen mit Armageddon und Deep Impact gleich zwei Filme in die Kinos, die die Bedrohung der Erde durch Asteroideneinschlag thematisierten. So dürfte es auch nur ein amüsanter Zufall sein, dass sich nur kurze Zeit nach Formula Retro Racing mit Hotshot Racing ein weiterer Indie-Racing-Titel anschickt, in die Fußstapfen von Virtua Racing und ähnlichen Arcade-Rennspielen zu treten. Dass sich die Entwickler von Sumo Digital in dem Metier auskennen, konnten sie bereits bei von mir hoch geschätzten Titeln wie der Konsolen-Version von Outrun 2 oder Sonic and Sega All-Stars Racing unter Beweis stellen. Ohne SEGA im Rücken fiel Hotshot Racing jedoch ein Paar Nummern kleiner aus, kostet dafür aber auch nur 15 EUR und ist momentan im Game Pass enthalten.

Spielerisch und optisch orientiert sich der Titel wie schon Formula Retro Racing an den poligonalen Funracern der frühen 90ern inklusive Checkpoint-Zeitlimit, macht aber zumindest in Sachen Umfang eine bessere Figur als der direkte Konkurrenztitel. Zwar wirken die vier Umgebungen Küste, Wüste, Dschungel und Alpen zunächst ebenfalls recht eingeschränkt, bieten jedoch jeweils 4 eigene Streckenführungen, die erwartungsgemäß auch rückwärts befahren werden können. Auch bei der Ausgestaltung der Rundkurse scheint es so, als ob sich die Entwickler Wort für Wort an meine Formula Retro Racing Kritik gehalten haben: Neben Windrädern, ansehnlichen Brücken und imposanten Schiffen bieten die Pisten noch eine ganze Reihe weitere geforderte Eyecatcher, die im typisch farbenfrohen Low-Poly-Gewand erstrahlen, das sich an den grafischen Gegebenheiten vergangener Hardware orientiert, in der Form so aber bestimmt nie möglich gewesen wäre. Einige Passagen wie die Streckenführung im Innern eines Vulkans oder mitten durch ein Kasino sind für meinen Geschmack abseits eines Comic-Cart-Racers beinahe schon zu fantastisch, andererseits passen sie durchaus zum Charme der anvisierten Zeitepoche, in der 3D-Racer die Grenzen der Grafikengines mit immer spektakuläreren Beiwerk ausreizten. So hatte ich fast schon vergessen, dass ein zünftiger Jahrmarkt samt Riesenrad praktisch zum guten Ton eines jeden 90er Jahre Rennspiels gehörte.

Spielerisch und optisch orientiert sich der Titel wie schon Formula Retro Racing an den poligonalen Funracern der frühen 90ern inklusive Checkpoint-Zeitlimit, macht aber zumindest in Sachen Umfang eine bessere Figur als der direkte Konkurrenztitel. Zwar wirken die vier Umgebungen Küste, Wüste, Dschungel und Alpen zunächst ebenfalls recht eingeschränkt, bieten jedoch jeweils 4 eigene Streckenführungen, die erwartungsgemäß auch rückwärts befahren werden können. Auch bei der Ausgestaltung der Rundkurse scheint es so, als ob sich die Entwickler Wort für Wort an meine Formula Retro Racing Kritik gehalten haben: Neben Windrädern, ansehnlichen Brücken und imposanten Schiffen bieten die Pisten noch eine ganze Reihe weitere geforderte Eyecatcher, die im typisch farbenfrohen Low-Poly-Gewand erstrahlen, das sich an den grafischen Gegebenheiten vergangener Hardware orientiert, in der Form so aber bestimmt nie möglich gewesen wäre. Einige Passagen wie die Streckenführung im Innern eines Vulkans oder mitten durch ein Kasino sind für meinen Geschmack abseits eines Comic-Cart-Racers beinahe schon zu fantastisch, andererseits passen sie durchaus zum Charme der anvisierten Zeitepoche, in der 3D-Racer die Grenzen der Grafikengines mit immer spektakuläreren Beiwerk ausreizten. So hatte ich fast schon vergessen, dass ein zünftiger Jahrmarkt samt Riesenrad praktisch zum guten Ton eines jeden 90er Jahre Rennspiels gehörte.

Auch bezüglich der Fahrzeugauswahl kann Hotshot Racing mit 32 verschiedenen Autos locker an der Ein-Modell-Politik von FRR vorbeiziehen. Die Boliden orientieren sich auch ohne offizielle Lizenz recht offensichtlich an Marken wie Porsche oder Aston Martin und reichen von klassischen Sportwagen über amerikanische Muscle Cars bis hin zu Rennwagen aus der Le Mans oder Formel 1 Serie. Eine grundsätzlich nette Idee ist dabei die eingeführte Ebene der auswählbaren Figuren hinter dem Lenkrad, die auf jeweils 4 Fahrzeuge zurückgreifen können, welche sich geringfügig in den Bereichen Beschleunigung, Geschwindigkeit und Drift unterscheiden. Denn nach Beendigung einer der je vier Strecken umfassenden Meisterschaften gibt für jeden Fahrer oder Fahrerin eine kurze Abschlusssequenz, die den Werdegang des jeweiligen Charakters kurz weitererzählt und Erinnerungen an Single-Player Modi von Prügelspielen wie Street Fighter II weckt. Leider greift das Spiel hier vielleicht auch dem Retroaspekt geschuldet auf nationale Klischees zurück, die inzwischen etwas überholt sein dürften, zumal sich die während der Rennen vorgetragenen Sprüche oft wiederholen und schnell nerven, unabhängig davon ob sie nun von der japanischen Fahrerin in gebrochenem Englisch stammen, mit viel jamaikanischen „yaaa, maaaaan“ durchmischt sind oder aus schlechten „in russia …“ Gags vom Teilnehmer aus der UDSSR bestehen. In der Cockpit-Ansicht entdeckt man dann in Form von japanischen und britischen Rechtslenkern doch noch eine weitere nationale Besonderheit, die aber wie die restliche Innenraumgestaltung etwas untergeht, da ich diese Art von Spielen sowieso üblicherweise aus der entfernten Verfolgerpespektive bestreite.

Abseits der weiteren klassischen Varianten Einzelrennen und Zeitfahren versucht sich Hotshot Racing darüber hinaus noch an zwei eigenständigen Spielmodi: Im Explosionsmodus gilt es ähnlich dem Film Speed nicht unter eine ständig ansteigende Mindestgeschwindigkeit zu fallen, während man bei Räuber und Gendarm Geld auf der Strecke aufsammelt und versucht, Gesetzeshütern auszuweichen, beziehungsweise in deren Rolle schlüpft, falls die eigene Karosserie noch vor Beendigung des Rennens zu sehr beschädigt wird.

Abseits der weiteren klassischen Varianten Einzelrennen und Zeitfahren versucht sich Hotshot Racing darüber hinaus noch an zwei eigenständigen Spielmodi: Im Explosionsmodus gilt es ähnlich dem Film Speed nicht unter eine ständig ansteigende Mindestgeschwindigkeit zu fallen, während man bei Räuber und Gendarm Geld auf der Strecke aufsammelt und versucht, Gesetzeshütern auszuweichen, beziehungsweise in deren Rolle schlüpft, falls die eigene Karosserie noch vor Beendigung des Rennens zu sehr beschädigt wird.

Insgesamt stellt sich Hotshot Racing also im Gegensatz zu Formula Retro Racing als das komplettere Spiel dar, doch ist es damit automatisch auch das bessere? Nicht unbedingt, da neben dem thematisch zwar passenden, jedoch wenig treibenden Düdelsound ausgerechnet das Fahrverhalten selber Anlass zur Kritik gibt. Denn auch wenn das Geschwindigkeitsgefühl ebenfalls recht gut vermittelt wird, hatte ich trotz oder gerade wegen der etwas anspruchsvolleren Steuermöglichkeiten nicht ganz so viel Spaß beim Rundenziehen wie beim retroinspirierten Formel 1 Ableger. So kommt fern jeglicher Simulationsattitüde ein Boost zum Einsatz, der sich durch Fahren im Windschatten oder Driften auffüllen lässt. Jedoch vermisse ich gerade beim Streckenschliddern jene übertriebene Kontrolle, die diese Manöver noch in Outrun 2, Sonic Team Racing oder Ridge Racer so spaßig machten. Stattdessen gibt es unverhofft oft Kontakt zur Fahrbahnbegrenzung, wobei mir der Lenkeinschlag auch bei normaler Fahrt und reduzierter Geschwindigkeit oftmals zu gering vorkommt und man so schneller aus der Kurve getragen wird, als einem lieb ist. Immerhin gewöhnt man sich relativ schnell an dieses stärker „geerdete“ Fahrverhalten und die Rennen machen dann auch durchaus Spaß, lassen aber dennoch den Flow anderer Arcaderacer vermissen. Dazu passt, dass die Strecken zwar allesamt weitestgehend angenehme fahrerische Herausforderung bieten, einige Schikanen jedoch merkwürdig deplatziert wirken und so die Rennen wortwörtlich ausbremsen. Erschwerend kommt hinzu, dass aufgrund des in den normalen Wettkämpfen fehlenden Schadenmodells die computergesteuerten Gegenspieler zumindest auf dem leichtesten der drei Schwierigkeitsgrade ohne Rücksicht auf Verluste auch mal gerne zu Rammattacken ansetzen, während sie mir bereits auf der mittleren Stufe hoffnungslos davon fahren. Auch im kurz angetesteten Onlinemodus ergibt sich ein ähnliches Bild, wobei das Matchmaking etwas holprig ausfällt und sich bereits kurz nach erscheinen des Spiels Schwierigkeiten ergaben, ein komplettes Fahrerfeld zusammenzustellen.

Und trotz des größeren Umfangs lässt auch bei Hotshot Racing die Langzeitmotivation zu wünschen übrig, zumal mit Fahrzeugen, Strecken und Meisterschaften praktisch alle relevanten Aspekte bereits zu Beginn komplett zur Verfügung stehen. Wenigstens verdient man mit jedem Rennen je nach Platzierung Geld, dass in kosmetische Modifikationen wie Lackierungen und Teile wie Scheinwerfer oder Bodykits investiert werden kann. Ganz nett ist der Ansatz, dass hier einzelnen Optionen oder Elemente erst durch In-Game Herausforderungen freigeschaltet werden müssen, jedoch sind die Anforderungen wie 20 mal in einem Rennen zu boosten oder eine Gesamtzahl an Drifts durchzuführen für jedes Fahrzeug identisch. Daher werden diese Aufgaben eher beiläufig denn gezielt absolviert beziehungsweise verkommen zum Grind, der oftmals kaum die Mühe wert ist, zumal die Anpassungen keinerlei Einfluss auf die Performance der Fahrzeuge haben und das Aussehen auch nur in sehr geringem Maße verändern.

Somit gewinnt Hotshot Racing den Vergleich zu Formula Retro Racing aufgrund der kompletteren Ausstattung zwar um eine Wagenlänge, ist für sich alleine betrachtet aber ebenfalls nur ein durchschnittliches Rennspiel mit leicht biederer Fahrphysik, das sich strukturell etwas zu sehr an sein Retrovorbild klammert. Eventuell gehöre ich einfach nicht zur Zielgruppe beziehungsweise missverstehe die Zielsetzung des Spiels, vielleicht muss man sich jedoch auch eingestehen, dass mache Aspekte alter Genres schlechter gealtert sind als andere und sich daher weniger für ein nostalgisches Revival eignen, insbesondere, wenn Vertreter aus der Spielhalle als Vorbilder für den heimischen Computer- und Konsolenbereich herangezogen werden. Auch wenn es zuweilen sicherlich etwas übertrieben wird, dürfte es schon einen Grund haben, warum hier Fortschritts- und Auflevelmechaniken seit Jahren fester Bestandteil vieler Spiele sind. Schließlich sorgen sie für einen längerfristigen Anreiz, sich mit einem Spiel auseinanderzusetzen, der auch Hotshot Racing gut zu Gesicht stehen würde, zumal die Substanz dafür vorhanden ist und der Fokus des Spiel offensichtlich nicht auf dem Mehrspielermodus liegt.

OH, NO MORE LEMMINGS?

geschrieben am 04.10.2020

Ob es je wieder ein (gutes) Lemmings-Spiel geben wird?

Xbox One Review: The Touryst im Test

geschrieben am 19.09.2020

Eigentlich wollte ich diesen Test der Xbox One Version von the touryst mit dem Scherz einleiten, wie schlecht dem deutschen Entwickler Shinen doch die Charaktermodelle von Angelina Jolie und Johnny Depp gelungen sind. Aufgrund der unterschiedlichen Schreibweise, die wohl auch das Spiel von eben diesem Thriller mit praktisch gleichem Namen aus dem Jahr 2010 unterscheiden will, verkneife ich mir aber diese Anmerkung. Auch der Ansatz, den Titel als Urlaubsersatz für Coronazeiten anzupreisen, wurde vom realen Verhalten der Mitmenschen zunichte gemacht, die die eigene Gesundheit und die der anderen zwar anführen, wenn es beispielsweise die Arbeit aus dem Homeoffice betrifft, diese Einschätzung aber anscheinend eine untergeordnete Rolle spielt, wenn es darum geht, wie jedes Jahr die kostbare Freizeit an sonnigen Stränden fern der Heimat zu verbringen. Da ich zudem selber kein großer Freund von Reisen bin, bleibt mir nichts andere übrig, als das Spiel, das sowohl momentan im Game Pass enthalten ist als auch für gut 15 Euro erstanden werden kann, als kleines, nettes Actionadventure im unverbrauchten, friedfertigen Feriensetting mit ungewöhnlichem Look einzuführen. Denn der an Voxelgrafiken angelehnte Stil dürfte eines auf auffälligsten Merkmale von the touryst sein, das zuvor auch schon für Nintendo Switch erschienen ist. Für die überschaubaren Umgebungen wurden die voluminösen Pixel offensichtlich mit viel Liebe zum Detail platziert und lassen in mir den Wunsch aufkommen, mich mal wieder mit MagikaVoxel auseinanderzusetzen. Von Tiltshift-Fotografien bekannte Techniken wie Tiefenunschärfe und beeindruckende Beleuchtung verleihen den Szenarien darüber hinaus ein extrem plastisches Aussehen, das an Spielzeug-Dioramen erinnert, und machen aus dem Spiel zumindest optisch schon mal einen Traumurlaub. Auch die Akustik bietet mit einem unaufdringlichen, aber stimmungsvollen Soundtrack eine entspannte Atmosphäre. Vor diesem technischen Hintergrund verschlägt es den Spieler recht unvermittelt in ein aus mehreren Miniatur-Inseln bestehendes Ferienparadies, in dem es allerlei abwechslungsreiche Aufgaben zu bestreiten gibt. Vom Standpunkt der Repräsentation ist es dabei etwas enttäuschend, dass die eigene, blockige Figur nicht selbst gestaltet werden kann, zumal der Protagonist keinerlei Persönlichkeit, Hintergrundgeschichte oder Charakterentwicklung aufzeigt. Stattdessen kann man direkt nach der Ankunft die erste Insel als männliche, weiße Mischung aus kantigem Hipster und 70er Jahre Pornodarsteller frei erkunden. Durch das Erfüllen kleinerer Aufträge und Minispielchen werden so nach und nach weitere Inseln überschaubarer Größe freigeschaltet, auf denen wiederum weitere Aktivitäten warten. Amüsant ist dabei, dass für das Vorankommen nötige Gegenstände oder Fähigkeiten nur gegen bare Münzen erworben werden können, die als Entlohnungen für die Tätigkeiten winken. Denn ist nicht genau dieser Austausch von erbrachter Leistung gegen Geld das, was allgemein als „Arbeit“ bezeichnet wird und somit das Gegenteil von „Urlaub“ ist? Außerdem drängt sich die Frage auf, wer bitteschön eine offensichtlich kostspielige Reise inklusive Islandhopping antritt, ohne einen einzigen Cent für die Ausgaben vor Ort mitzubringen? Alleine der Kapitän, der stets geduldig im Schlauchboot am Pier wartet, um uns von einer Insel zur nächsten zu bringen, hätte ein saftiges Trinkgeld verdient.

Eigentlich wollte ich diesen Test der Xbox One Version von the touryst mit dem Scherz einleiten, wie schlecht dem deutschen Entwickler Shinen doch die Charaktermodelle von Angelina Jolie und Johnny Depp gelungen sind. Aufgrund der unterschiedlichen Schreibweise, die wohl auch das Spiel von eben diesem Thriller mit praktisch gleichem Namen aus dem Jahr 2010 unterscheiden will, verkneife ich mir aber diese Anmerkung. Auch der Ansatz, den Titel als Urlaubsersatz für Coronazeiten anzupreisen, wurde vom realen Verhalten der Mitmenschen zunichte gemacht, die die eigene Gesundheit und die der anderen zwar anführen, wenn es beispielsweise die Arbeit aus dem Homeoffice betrifft, diese Einschätzung aber anscheinend eine untergeordnete Rolle spielt, wenn es darum geht, wie jedes Jahr die kostbare Freizeit an sonnigen Stränden fern der Heimat zu verbringen. Da ich zudem selber kein großer Freund von Reisen bin, bleibt mir nichts andere übrig, als das Spiel, das sowohl momentan im Game Pass enthalten ist als auch für gut 15 Euro erstanden werden kann, als kleines, nettes Actionadventure im unverbrauchten, friedfertigen Feriensetting mit ungewöhnlichem Look einzuführen. Denn der an Voxelgrafiken angelehnte Stil dürfte eines auf auffälligsten Merkmale von the touryst sein, das zuvor auch schon für Nintendo Switch erschienen ist. Für die überschaubaren Umgebungen wurden die voluminösen Pixel offensichtlich mit viel Liebe zum Detail platziert und lassen in mir den Wunsch aufkommen, mich mal wieder mit MagikaVoxel auseinanderzusetzen. Von Tiltshift-Fotografien bekannte Techniken wie Tiefenunschärfe und beeindruckende Beleuchtung verleihen den Szenarien darüber hinaus ein extrem plastisches Aussehen, das an Spielzeug-Dioramen erinnert, und machen aus dem Spiel zumindest optisch schon mal einen Traumurlaub. Auch die Akustik bietet mit einem unaufdringlichen, aber stimmungsvollen Soundtrack eine entspannte Atmosphäre. Vor diesem technischen Hintergrund verschlägt es den Spieler recht unvermittelt in ein aus mehreren Miniatur-Inseln bestehendes Ferienparadies, in dem es allerlei abwechslungsreiche Aufgaben zu bestreiten gibt. Vom Standpunkt der Repräsentation ist es dabei etwas enttäuschend, dass die eigene, blockige Figur nicht selbst gestaltet werden kann, zumal der Protagonist keinerlei Persönlichkeit, Hintergrundgeschichte oder Charakterentwicklung aufzeigt. Stattdessen kann man direkt nach der Ankunft die erste Insel als männliche, weiße Mischung aus kantigem Hipster und 70er Jahre Pornodarsteller frei erkunden. Durch das Erfüllen kleinerer Aufträge und Minispielchen werden so nach und nach weitere Inseln überschaubarer Größe freigeschaltet, auf denen wiederum weitere Aktivitäten warten. Amüsant ist dabei, dass für das Vorankommen nötige Gegenstände oder Fähigkeiten nur gegen bare Münzen erworben werden können, die als Entlohnungen für die Tätigkeiten winken. Denn ist nicht genau dieser Austausch von erbrachter Leistung gegen Geld das, was allgemein als „Arbeit“ bezeichnet wird und somit das Gegenteil von „Urlaub“ ist? Außerdem drängt sich die Frage auf, wer bitteschön eine offensichtlich kostspielige Reise inklusive Islandhopping antritt, ohne einen einzigen Cent für die Ausgaben vor Ort mitzubringen? Alleine der Kapitän, der stets geduldig im Schlauchboot am Pier wartet, um uns von einer Insel zur nächsten zu bringen, hätte ein saftiges Trinkgeld verdient.

Wenigstens ist so für Abwechslung im Urlaubs-Alltag gesorgt, denn die von den verschiedenen Anwohnern der Archipele gestellten Anforderungen reichen von Musikspielchen und Actioneinlagen über einfache Logik-Rätsel und Adventure-Einlagen bis hin zu simplen Fetch-Quests, die zwar mitunter auch inselübergreifend sein können, sich in der Regel aber auf zwei bis drei Durchführungsschritte beschränken. Nebenbei geht man typischen touristischen Tätigkeiten wie Kanu-Fahren, Tauchen oder Surfen nach, lässt Drohnen steigen, erkundet Höhlen oder engagiert sich kulturell, indem man Fotos für eine Kunstausstellung schießt oder die antiken Monumente erforscht, die sich auf den Inseln befinden. Diese dienen dann auch als eigentlicher narrativer Zusammenhalt in einer ansonsten ziemlich losen Aneinanderreihung von Aktionen. Ohne nähere Erläuterung und mit wenigen Hinweisen gilt es, die Geheimnisse dieser Relikte aus geraumer Vorzeit zu ergründen. Das sorgt zwar zumindest ansatzweise für eine wohlige Mystery-Stimmung, allerdings hätte ich mir in Anlehnung an Lost eine stärkere erzählerische Einbindung dieser Elemente gewünscht und auf eine Geschichte gehofft, die erst nach und nach die unter der idyllischen Oberfläche liegenden Merkwürdigkeiten und Geschehnisse enthüllt. Stattdessen bieten die linear aufgebauten antiken Stätten lediglich eine weitere Möglichkeit für kleinere Knobelaufgaben gepaart mit Geschicklichkeitsprüfungen, die vor allem gegen Ende auch mal etwas nerven können. Denn obwohl das Spiel praktisch komplett auf klassisches „Kanonenfutter“ und „Kämpfe“ verzichtet, sorgen einige Sprungpassagen auch wegen der in Innenräumen nur bedingt bedienbaren Kamera für den ein oder anderen unnötigen Tod und einige Frustmomente. Auch einen verborgenen spielerischen Kniff, der wahre Forscher beispielsweise mit neuen Erkenntnissen belohnt, sucht man vergebens, wobei man the touryst diesbezüglich natürlich nicht wirklich vorwerfen kann, „nur“ ein klassisches Actionadventure zu sein. Dezente Kritik ist da schon eher bei der geringen Spielzeit angebracht, denn bereits nach gut 4 Stunden hatte ich meine Todo-Liste weitestgehend abgehakt, um mir an einigen optionalen Zielen und Achivements die Zähne auszubeißen. Angenehm überrascht war ich dabei, dass sich das Spiel nicht nur als virtueller Südseetrip, sondern auch als augenzwinkernde Ausflug in die Geschichte der elektronischen Unterhaltung versteht. Nicht nur die Grafik als quasi dreidimensionale Pixelkunst oder das Hüpfgeräusch, das sich verdächtig nach einem gewissen Klempner anhört, sind Verweise auf ältere Videospiele. Im Plattenladen lassen sich Soundtracks vergangener Shinen Titel erstehen, der Surfwettbewerb erinnert stark an die entsprechende Disziplin in California Games und in einer Spielhalle lassen sich erstaunlich ausgestaltete Interpretationen der Klassiker F-Zero, Arkanoid und -mein Favorit- Bomb Jack zocken.

Wenigstens ist so für Abwechslung im Urlaubs-Alltag gesorgt, denn die von den verschiedenen Anwohnern der Archipele gestellten Anforderungen reichen von Musikspielchen und Actioneinlagen über einfache Logik-Rätsel und Adventure-Einlagen bis hin zu simplen Fetch-Quests, die zwar mitunter auch inselübergreifend sein können, sich in der Regel aber auf zwei bis drei Durchführungsschritte beschränken. Nebenbei geht man typischen touristischen Tätigkeiten wie Kanu-Fahren, Tauchen oder Surfen nach, lässt Drohnen steigen, erkundet Höhlen oder engagiert sich kulturell, indem man Fotos für eine Kunstausstellung schießt oder die antiken Monumente erforscht, die sich auf den Inseln befinden. Diese dienen dann auch als eigentlicher narrativer Zusammenhalt in einer ansonsten ziemlich losen Aneinanderreihung von Aktionen. Ohne nähere Erläuterung und mit wenigen Hinweisen gilt es, die Geheimnisse dieser Relikte aus geraumer Vorzeit zu ergründen. Das sorgt zwar zumindest ansatzweise für eine wohlige Mystery-Stimmung, allerdings hätte ich mir in Anlehnung an Lost eine stärkere erzählerische Einbindung dieser Elemente gewünscht und auf eine Geschichte gehofft, die erst nach und nach die unter der idyllischen Oberfläche liegenden Merkwürdigkeiten und Geschehnisse enthüllt. Stattdessen bieten die linear aufgebauten antiken Stätten lediglich eine weitere Möglichkeit für kleinere Knobelaufgaben gepaart mit Geschicklichkeitsprüfungen, die vor allem gegen Ende auch mal etwas nerven können. Denn obwohl das Spiel praktisch komplett auf klassisches „Kanonenfutter“ und „Kämpfe“ verzichtet, sorgen einige Sprungpassagen auch wegen der in Innenräumen nur bedingt bedienbaren Kamera für den ein oder anderen unnötigen Tod und einige Frustmomente. Auch einen verborgenen spielerischen Kniff, der wahre Forscher beispielsweise mit neuen Erkenntnissen belohnt, sucht man vergebens, wobei man the touryst diesbezüglich natürlich nicht wirklich vorwerfen kann, „nur“ ein klassisches Actionadventure zu sein. Dezente Kritik ist da schon eher bei der geringen Spielzeit angebracht, denn bereits nach gut 4 Stunden hatte ich meine Todo-Liste weitestgehend abgehakt, um mir an einigen optionalen Zielen und Achivements die Zähne auszubeißen. Angenehm überrascht war ich dabei, dass sich das Spiel nicht nur als virtueller Südseetrip, sondern auch als augenzwinkernde Ausflug in die Geschichte der elektronischen Unterhaltung versteht. Nicht nur die Grafik als quasi dreidimensionale Pixelkunst oder das Hüpfgeräusch, das sich verdächtig nach einem gewissen Klempner anhört, sind Verweise auf ältere Videospiele. Im Plattenladen lassen sich Soundtracks vergangener Shinen Titel erstehen, der Surfwettbewerb erinnert stark an die entsprechende Disziplin in California Games und in einer Spielhalle lassen sich erstaunlich ausgestaltete Interpretationen der Klassiker F-Zero, Arkanoid und -mein Favorit- Bomb Jack zocken.

The touryst ist damit quasi die Ferienvariante einer prall gefüllten Wundertüte, in die die Entwickler allerlei Ideen und Spielereien geworfen haben, die für sich alleine vielleicht nicht weltbewegend sind, in ihrer Gesamtheit aber kurzweilig und unterhaltsam genug sind, um nicht das sowieso schon recht knappe Urlaubsvergnügen zu trüben.

Sollte the touryst ein Prototyp für einen in Aussicht gestellten Nachfolger sein, kann diese Struktur gerne beibehalten werden, dann aber gerne mit einem etwas größeren Umfang und erzählerischen Unterbau.

Xbox One Review: Starlit Adventures im Test

geschrieben am 31.08.2020

Beim Durchstöbern der Rubrik der kostenlosen Spiele im Xbox Store weckte der Trailer des unlängst hinzugefügten Starlit Adventures zwar durchaus Interesse, aber geringe Erwartungen. Das Werbefilmchen zeigte ein familienfreundliches Spiel, in dem viel „gegraben“ wurde und das ich unwillkürlich mit Mr. Driller assoziierte – einer Serie, mit der ich nur wenig anfangen kann. Zudem erschien das arg schmale Layout verdächtig konsolenuntypisch und die allgegenwärtigen Edelsteine erinnerten eher an ein Spiel aus dem Generator für Match-3-Casualgames oder an einem TV-Spot für ein Online-Casino.

Und tatsächlich ist Starlit Adventures die Portierung eines Mobile-Spiels, dass bereits 2015 auf Apple und Android-Geräten erschienen ist. Zum Glück ist aber (auch) die Konsolenvariante trotz einiger Microtransaktionen weder eine abgespeckte Demo noch ein Free-to-Play Groschengrab, das erst nach Einwurf von Münzen sein wahres Potential entfaltet, sondern ein kompletter Arcade-Titel voller Spielspaß, der Elemente von Klassikern wie Bolder Dash, Rainbow Island, Solomons Key oder der Kirby-Reihe aufgreift. In bester Spielhallentradition gibt es für die Hintergrundstory, die das Duo Bo und Kikki auf die Jagd nach von einem Monster gestohlenen Sternen schickt, ein gerade mal gut 30-sekündiges Intro, das nicht einmal die Frage genau beantwortet, ob Kikki nun das knuffige Menschlein im Sattel oder das Reittier ist, das etwas verstörend wie eine Kreuzung aus Maulwurf, Koalabär, Sternmull und den besessenen Kindern aus „Dorf der Verdammten“ daherkommt. Simples Ziel der beiden ist es, in den schlauchartigen, vertikal scrollenden Leveln den Ausgang am unteren Ende zu erreichen und dabei so viele Punkte und Juwelen wie möglich sowie die eingangs erwähnten Sterne einzusammeln. Auf dem Weg dorthin gilt es, geschickt die Schwerkraft zu nutzen und so von Plattformen zu hüpfen, durch lose Erde zu graben, Blöcke zu verschieben und Gegnern, die sich in simplen Mustern bewegen, per Sprung auf den Kopf oder sonstigen Angriffen der Garaus zu machen. Dass die Eingaben dabei im Vergleich zu klassischen Jump-n-Runs etwas träge verarbeitet werden ist nur bedingt den mobilen Wurzeln geschuldet, denn Starlit Adventures versteht sich zumindest teilweise auch als Puzzlespiel, indem es die Bewegungsmöglichkeiten an den gitterartigen Aufbau der Spielfläche koppelt und damit beispielsweise die Sprunghöhe auf exakt einen Block beschränkt, womit die Charaktere ihre Aktionen stets wohlpositioniert beenden. Mit Tasten zur Navigation sowie Sprung und Attacken ist die Handhabung dennoch komplex genug, dass sie wie geschaffen für einen Controller erscheint und für mich nur schwer auf Touch-Geräten vorstellbar ist. Hat man nach kurzer Zeit die Steuerung verinnerlicht, weiß man Einschränkungen schnell zu schätzen, macht sie das Spielgeschehen doch sehr viel vorhersehbarer und weniger frustrierend, ohne dass komplett auf Geschicklichkeitselemente verzichtet wird. So finden sich trotz des eingeschränkt verfügbaren Platzes immer wieder clevere Rätsel-Konstellationen, deren Lösungen vielleicht nicht gerade nobelpreisverdächtig sind, die aber dennoch für angenehme Auflockerung sorgen, indem die nächsten Schritte etwas genauer überlegt werden müssen, um sich z.B. durch eine selbst ausgehobene Grube nicht den Zugang zu einem besonders fetten Klunker zu verbauen. Darüber hinaus gelingt es dem brasilianischen Entwickler Rockhead Studio in der 64 Level umfassenden Kampagne durch stete Einführung neuer Elemente und Hindernissen den Spannungsbogen aufrecht zu halten. Sind die frühen Level praktisch ein Spaziergang, auf dem man nur überlegen muss, wie man die maximale Punktzahl ergattert, sorgen später Stachelfallen, Lavaströme oder in Flammen stehende Gegner, die nicht mehr durch direkten Kontakt ausgeschaltet werden können, für Anspruch, ohne dabei unfair zu werden. Gleiches gilt für die Bosskämpfe, die nach jeweils 8 Abschnitten anstehen und in ihren späteren Ausprägungen zur Abwechslung auch mal Senso-Spielmechaniken einstreuen. Wäre Starlit Adventures nicht ohnehin dank verschiedener Highscorelisten und vieler weiterer kleinen Ideen wie einem Kombosystem, das schnelles oder kreatives Beseitigen von Bösewichten belohnt, ein Titel mit hohem Wiederspielwert, sorgen verschiedene wählbare Outfits schließlich dafür, dass bei einzelnen Anläufen wortwörtlich gänzlich neue Wege gegangen werden können:

Und tatsächlich ist Starlit Adventures die Portierung eines Mobile-Spiels, dass bereits 2015 auf Apple und Android-Geräten erschienen ist. Zum Glück ist aber (auch) die Konsolenvariante trotz einiger Microtransaktionen weder eine abgespeckte Demo noch ein Free-to-Play Groschengrab, das erst nach Einwurf von Münzen sein wahres Potential entfaltet, sondern ein kompletter Arcade-Titel voller Spielspaß, der Elemente von Klassikern wie Bolder Dash, Rainbow Island, Solomons Key oder der Kirby-Reihe aufgreift. In bester Spielhallentradition gibt es für die Hintergrundstory, die das Duo Bo und Kikki auf die Jagd nach von einem Monster gestohlenen Sternen schickt, ein gerade mal gut 30-sekündiges Intro, das nicht einmal die Frage genau beantwortet, ob Kikki nun das knuffige Menschlein im Sattel oder das Reittier ist, das etwas verstörend wie eine Kreuzung aus Maulwurf, Koalabär, Sternmull und den besessenen Kindern aus „Dorf der Verdammten“ daherkommt. Simples Ziel der beiden ist es, in den schlauchartigen, vertikal scrollenden Leveln den Ausgang am unteren Ende zu erreichen und dabei so viele Punkte und Juwelen wie möglich sowie die eingangs erwähnten Sterne einzusammeln. Auf dem Weg dorthin gilt es, geschickt die Schwerkraft zu nutzen und so von Plattformen zu hüpfen, durch lose Erde zu graben, Blöcke zu verschieben und Gegnern, die sich in simplen Mustern bewegen, per Sprung auf den Kopf oder sonstigen Angriffen der Garaus zu machen. Dass die Eingaben dabei im Vergleich zu klassischen Jump-n-Runs etwas träge verarbeitet werden ist nur bedingt den mobilen Wurzeln geschuldet, denn Starlit Adventures versteht sich zumindest teilweise auch als Puzzlespiel, indem es die Bewegungsmöglichkeiten an den gitterartigen Aufbau der Spielfläche koppelt und damit beispielsweise die Sprunghöhe auf exakt einen Block beschränkt, womit die Charaktere ihre Aktionen stets wohlpositioniert beenden. Mit Tasten zur Navigation sowie Sprung und Attacken ist die Handhabung dennoch komplex genug, dass sie wie geschaffen für einen Controller erscheint und für mich nur schwer auf Touch-Geräten vorstellbar ist. Hat man nach kurzer Zeit die Steuerung verinnerlicht, weiß man Einschränkungen schnell zu schätzen, macht sie das Spielgeschehen doch sehr viel vorhersehbarer und weniger frustrierend, ohne dass komplett auf Geschicklichkeitselemente verzichtet wird. So finden sich trotz des eingeschränkt verfügbaren Platzes immer wieder clevere Rätsel-Konstellationen, deren Lösungen vielleicht nicht gerade nobelpreisverdächtig sind, die aber dennoch für angenehme Auflockerung sorgen, indem die nächsten Schritte etwas genauer überlegt werden müssen, um sich z.B. durch eine selbst ausgehobene Grube nicht den Zugang zu einem besonders fetten Klunker zu verbauen. Darüber hinaus gelingt es dem brasilianischen Entwickler Rockhead Studio in der 64 Level umfassenden Kampagne durch stete Einführung neuer Elemente und Hindernissen den Spannungsbogen aufrecht zu halten. Sind die frühen Level praktisch ein Spaziergang, auf dem man nur überlegen muss, wie man die maximale Punktzahl ergattert, sorgen später Stachelfallen, Lavaströme oder in Flammen stehende Gegner, die nicht mehr durch direkten Kontakt ausgeschaltet werden können, für Anspruch, ohne dabei unfair zu werden. Gleiches gilt für die Bosskämpfe, die nach jeweils 8 Abschnitten anstehen und in ihren späteren Ausprägungen zur Abwechslung auch mal Senso-Spielmechaniken einstreuen. Wäre Starlit Adventures nicht ohnehin dank verschiedener Highscorelisten und vieler weiterer kleinen Ideen wie einem Kombosystem, das schnelles oder kreatives Beseitigen von Bösewichten belohnt, ein Titel mit hohem Wiederspielwert, sorgen verschiedene wählbare Outfits schließlich dafür, dass bei einzelnen Anläufen wortwörtlich gänzlich neue Wege gegangen werden können:

Mit dem Elektrokostüm lassen sich nicht nur größere Ansammlungen von Widersachern auf einmal zappen, sondern auch Metallquader heranziehen, während der Taucheranzug genügend Luftvorrat für unbegrenzte Unterwasserausflüge mit sich bringt und dank Blubberblase sogar den ansonsten verwehten Aufstieg im Level möglich macht. Meinen infantilen Humor trifft währenddessen die Feuer-Furz-Verkleidung, mit der sich auch massivere Felsbrocken zerbröseln lassen, in denen die eine oder andere Überraschung wartet. Diese Kostüme sind dann schließlich auch einer der wenigen Free-to-Play Ansatzpunkte des Titels, denn acht von ihnen müssen erst mit Münzen freigeschaltet werden, die man entweder im Spiel selber sammelt oder käuflich erwirbt, während die letzten 3 Kleidungsstücke ausschließlich für momentan je 4,49 EUR erstanden werden können. Daneben lassen sich die Münzen auch in Stickerpacks, von denen sich ebenfalls eines in jedem Abschnitt verbirgt, investieren, um ein panini-ähnliches Album zu komplettieren, oder für Continues nach dem Ableben ausgeben. Letzteres hört sich zwar nach der klassischen fragwürdigen F2P Masche an, aber zumindest die erste Fortführung des Spiels ist jeweils kostenlos, und da sich die Level in wenigen Minuten beenden lassen, empfinde ich sowieso den Neustart stets als die ehrenvollere Lösung. Insgesamt gestaltet sich die Monetarisierung von Starlit Adventures sehr fair, zumal es die Spielmarken auch für regelmäßiges starten des Programms und bei Stufenaufstieg eines zentralen Ranking-Scores gibt, in den jeder erspielte Punkt einfließt. Somit sind weitestgehend alle Inhalte erreichbar, ohne einen einzigen Cent ausgeben zu müssen. Denn neben der Story-Spielvariante gibt es noch einen Endlos-Modus, der stets neue, zufällig aus vorgefertigten Elementen generierte Schächte erzeugt, die es unter ständigem Wechseln der Ausrüstung zu meistern gilt, und diverse Herausforderungen. Dieses sind entweder Passagen, die sich ausschließlich mit einem vorgegebenen Anzug bezwingen lassen, oder gegnerreichere Remixes der Kampagne, wodurch der Umfang des Spiels ein stattliches Ausmaß erreicht.

Mit dem Elektrokostüm lassen sich nicht nur größere Ansammlungen von Widersachern auf einmal zappen, sondern auch Metallquader heranziehen, während der Taucheranzug genügend Luftvorrat für unbegrenzte Unterwasserausflüge mit sich bringt und dank Blubberblase sogar den ansonsten verwehten Aufstieg im Level möglich macht. Meinen infantilen Humor trifft währenddessen die Feuer-Furz-Verkleidung, mit der sich auch massivere Felsbrocken zerbröseln lassen, in denen die eine oder andere Überraschung wartet. Diese Kostüme sind dann schließlich auch einer der wenigen Free-to-Play Ansatzpunkte des Titels, denn acht von ihnen müssen erst mit Münzen freigeschaltet werden, die man entweder im Spiel selber sammelt oder käuflich erwirbt, während die letzten 3 Kleidungsstücke ausschließlich für momentan je 4,49 EUR erstanden werden können. Daneben lassen sich die Münzen auch in Stickerpacks, von denen sich ebenfalls eines in jedem Abschnitt verbirgt, investieren, um ein panini-ähnliches Album zu komplettieren, oder für Continues nach dem Ableben ausgeben. Letzteres hört sich zwar nach der klassischen fragwürdigen F2P Masche an, aber zumindest die erste Fortführung des Spiels ist jeweils kostenlos, und da sich die Level in wenigen Minuten beenden lassen, empfinde ich sowieso den Neustart stets als die ehrenvollere Lösung. Insgesamt gestaltet sich die Monetarisierung von Starlit Adventures sehr fair, zumal es die Spielmarken auch für regelmäßiges starten des Programms und bei Stufenaufstieg eines zentralen Ranking-Scores gibt, in den jeder erspielte Punkt einfließt. Somit sind weitestgehend alle Inhalte erreichbar, ohne einen einzigen Cent ausgeben zu müssen. Denn neben der Story-Spielvariante gibt es noch einen Endlos-Modus, der stets neue, zufällig aus vorgefertigten Elementen generierte Schächte erzeugt, die es unter ständigem Wechseln der Ausrüstung zu meistern gilt, und diverse Herausforderungen. Dieses sind entweder Passagen, die sich ausschließlich mit einem vorgegebenen Anzug bezwingen lassen, oder gegnerreichere Remixes der Kampagne, wodurch der Umfang des Spiels ein stattliches Ausmaß erreicht.

Bei der audiovisuelle Präsentation kann Starlit Adventures unglücklicherweise jedoch weder sein Alter noch seine mobile Herkunft verbergen, obwohl die unspektakulären Polygonmodelle und Umgebungsdesigns durch eine kunterbunte, niedliche Aufmachung durchaus etwas wettgemacht werden, vor allem da das Geschehen weitestgehend aus einer 2D Perspektive gezeigt wird. Wie sich dieser Stil eindrucksvoll einsetzen lässt, kann an vielen Nintendospielen studiert werden, wobei Starlit in Sachen Charme doch um einiges von Mario und Co entfernt ist und sich etwa hinter einem (nicht textilen) Kirby-Titel einreihen muss. Auch der Sound, der mal cartoonige, mal bombastische Orchesterklänge bietet, erscheint etwas beliebig. Das soll nun nicht heißen, dass das Spiel in Bezug auf Grafik oder Musik unattraktiv wäre, diesbezüglich aber dem hervoragenden Gameplay hinterherhinkt und in der glattgeschliffenen, etwas biederen Präsentation eines „pädagogisch wertvollen“ Vorschulcartoons im Morgenprogramm des Kinderkanals daherkommt. Ebenso wenig wie die kleineren Schönheitsfehler, die das Spiel beispielsweise in Form von falsch umgebrochene deutsche Bezeichnungen oder einer nicht ganz optimale Menüsteuerung durchaus hat, sollte das aber niemanden davon abhalten, einen Blick auf das Starlit Adventures zu werfen. Ich für meinen Teil hatte (und habe) mit mit dem kleinen Arcade-Abenteuer dermaßen viel Spaß wie mit kaum einem anderen XBox One Titel. Denn anders als bei riesigen, überdesignten Spielwelten konnten hier praktisch alle Interaktionsmöglichkeiten bis ins kleinste Detail aufeinander abgestimmt und verdichtet werden und bieten so die perfekt ausgewogene Mischung aus entspanntem Zocken und Herausforderung, die allenfalls noch durch einen (wenig wahrscheinlichen) Editor nebst Community-getriebenen Levelmarktplatz zu toppen wäre.

Pixitracker 1-bit-ter-sweet-symphony

geschrieben am 26.07.2020

Xbox One Review: Formula Retro Racing im Test

geschrieben am 02.06.2020

Wenn sich heutzutage ein neues Spiel Retrokonzepten verschreibt, geschieht dieses immer noch zumeist in der pixelig-flachen Optik der 8- oder 16 Bit Generation, steht diese doch zweifelsfrei für die Kindertage der digitalen Unterhaltung. Doch auch Konsolen wie Sega Saturn oder Sony Playstation, die den Aufbruch in polygonale Zeiten einläuteten, haben inzwischen 25 Jahre auf dem Buckel, und mit Vorreitern wie Starfox oder Virtua Racing wurden bereits auf noch älterer Hardware erfolgreiche Vorstöße in diese Form der dreidimensionalen Darstellung unternommen. Letztgenannter Titel dürfte wohl auch das offensichtliche Vorbild für das Rennspiel Formula Retro Racing von Repixel8 sein, das es seit dem 18. Mai 2020 in den entsprechenden Stores auf Windows und Xbox One für gut 12 Euro zu kaufen gibt, wobei mir der Xbox One Code freundlicherweise vom Entwickler zur Verfügung gestellt wurde.

Für die Zeitreise in die Ära der simplen Arcade-Racer greift FRR dazu neben Sega-kompatiblem, fröhlich-belanglosen Synthie-Rock-Pop zur musikalischen Untermalung auf den Low-Poly-Look zurück, der Umgebungen und Fahrzeuge in groben geometrischen Formen aus einfarbigen Flächen darstellt, spendiert dem Ganzen aber eine HD Auflösung und nimmt an einigen Stellen die restriktiven Vorgaben auch nicht ganz so ernst, indem sich z.B. doch die eine oder andere Textur auf Fahnen oder Fangzäune verirrt. Dieser dennoch minimalistisch anmutende Grafikstil im kräftigen Kolorit beschert dem Spiel nicht nur eine adäquate Retro-Ästhetik, sondern auch eine flotte und stets stabile Bildrate. Thematisch im Bereich der Formel 1 angesiedelt ist somit jederzeit für ausreichende Geschwindigkeit der Boliden und dennoch genügend Kontrolle und ein gelungenes Fahrgefühl gesorgt. Denn der Rennwagen liegt stabil wie ein Brett auf der Straße, trotzdem ist in engen Kehren präzises Einlenken und Lupfen des Gas- beziehungsweise ein beherzter Tritt auf das Bremspedal nötig, um nicht aus der Kurve getragen zu werden. Schließlich bremsen Ausflüge in das Kiesbett merklich ab, während eine einfache Windschatten-Mechanik einen kurzzeitigen Temposchub verschafft. Genretypisch kann zudem zwischen Automatik- und manuellem Getriebe und 3 verschiedenen Kameraperspektiven gewählt werden, wobei ich eigentlich untypisch die Cockpitansicht bevorzuge. Alles in Allem verfügt Formula Retro Racing somit über eine grundsolide und spaßige Rennphysik. Lediglich bei direktem Kontakt mit der Leitplanke verhält sich das eigene Gefährt etwas merkwürdig, indem es abrupt zum Stillstand kommt oder gar rückwärts abprallt, zumindest sofern man die Rennen im Beginner-Modus bestreitet. Denn auf den höheren zwei Schwierigkeitsgraden ist nicht nur die Konkurrenz schneller unterwegs, sondern Kollisionen führen auch schneller dazu, dass sich die Fahrzeuge spektakulär in ihre Einzelteile zerlegen und man im ungünstigen Fall entgegen der Fahrtrichtung auf die Strecke zurückgesetzt wird. Daher hat das Spiel abseits der Ideallinie noch Verbesserungspotential, das aber vor allem auch in den Bereichen Umfang, Langzeitmotivation und Feintuning angebracht wäre.

Für die Zeitreise in die Ära der simplen Arcade-Racer greift FRR dazu neben Sega-kompatiblem, fröhlich-belanglosen Synthie-Rock-Pop zur musikalischen Untermalung auf den Low-Poly-Look zurück, der Umgebungen und Fahrzeuge in groben geometrischen Formen aus einfarbigen Flächen darstellt, spendiert dem Ganzen aber eine HD Auflösung und nimmt an einigen Stellen die restriktiven Vorgaben auch nicht ganz so ernst, indem sich z.B. doch die eine oder andere Textur auf Fahnen oder Fangzäune verirrt. Dieser dennoch minimalistisch anmutende Grafikstil im kräftigen Kolorit beschert dem Spiel nicht nur eine adäquate Retro-Ästhetik, sondern auch eine flotte und stets stabile Bildrate. Thematisch im Bereich der Formel 1 angesiedelt ist somit jederzeit für ausreichende Geschwindigkeit der Boliden und dennoch genügend Kontrolle und ein gelungenes Fahrgefühl gesorgt. Denn der Rennwagen liegt stabil wie ein Brett auf der Straße, trotzdem ist in engen Kehren präzises Einlenken und Lupfen des Gas- beziehungsweise ein beherzter Tritt auf das Bremspedal nötig, um nicht aus der Kurve getragen zu werden. Schließlich bremsen Ausflüge in das Kiesbett merklich ab, während eine einfache Windschatten-Mechanik einen kurzzeitigen Temposchub verschafft. Genretypisch kann zudem zwischen Automatik- und manuellem Getriebe und 3 verschiedenen Kameraperspektiven gewählt werden, wobei ich eigentlich untypisch die Cockpitansicht bevorzuge. Alles in Allem verfügt Formula Retro Racing somit über eine grundsolide und spaßige Rennphysik. Lediglich bei direktem Kontakt mit der Leitplanke verhält sich das eigene Gefährt etwas merkwürdig, indem es abrupt zum Stillstand kommt oder gar rückwärts abprallt, zumindest sofern man die Rennen im Beginner-Modus bestreitet. Denn auf den höheren zwei Schwierigkeitsgraden ist nicht nur die Konkurrenz schneller unterwegs, sondern Kollisionen führen auch schneller dazu, dass sich die Fahrzeuge spektakulär in ihre Einzelteile zerlegen und man im ungünstigen Fall entgegen der Fahrtrichtung auf die Strecke zurückgesetzt wird. Daher hat das Spiel abseits der Ideallinie noch Verbesserungspotential, das aber vor allem auch in den Bereichen Umfang, Langzeitmotivation und Feintuning angebracht wäre.

Denn selbst mit 3 freischaltbaren Strecken stehen lediglich 8 kurze Rundkurse bereit, von denen gleich zwei an die von Nascar-Rennen bekannten Ovale erinnern. Um so überraschender ist dagegen, dass mit Monaco auch eine bekannte, reale Rennstrecke vertreten ist. Die sowieso schon ziemlich rechteckigen Fassaden der monegassischen Häuserschluchten profitieren allerdings ebenso wie andere urbane Elemente nur wenig von der stilisierten Optik. Dementsprechend gefällt mir die Waldstrecke mit ihren vielen abstrakten Bäumen noch am besten. Allen Austragungsorten gemein ist aber das Fehlen von spektakulären Highlights. Wo Virtua Racer beispielsweise mit einer Interpretation der Golden Gate Brücke der Stecke einen eigenen Charakter verlieh und spätere Rennspiele wie die Bleifuß-Reihe mit effekthascherischen Elementen nur so um sich warfen, bestechen die Pisten in Formula Retro Racing durch ihr zwar gelungenes, aber etwas biederes Design. Ein paar Windräder auf dem Wüstenkurs, ein Monument a la Mount Rushmore auf der Bergstrecke oder ein prachtvolles Segelschiff, das in Monacos Hafen aus der Schar der Klon-Yachten hervorsticht, hätten noch einmal deutlich zur optischen Abwechslung beitragen können, zumal solche „Eyecatcher“ für mich fester Bestandteil dieses Subgenres sein sollten. Ebenfalls überschaubar und frei von Überraschnungen ist die Fuhrpark, der lediglich aus einem einzigen Flitzer in unterschiedlichen Lackierungen besteht. Und auch spielerisch ist die Auswahl recht eingeschränkt:

Denn selbst mit 3 freischaltbaren Strecken stehen lediglich 8 kurze Rundkurse bereit, von denen gleich zwei an die von Nascar-Rennen bekannten Ovale erinnern. Um so überraschender ist dagegen, dass mit Monaco auch eine bekannte, reale Rennstrecke vertreten ist. Die sowieso schon ziemlich rechteckigen Fassaden der monegassischen Häuserschluchten profitieren allerdings ebenso wie andere urbane Elemente nur wenig von der stilisierten Optik. Dementsprechend gefällt mir die Waldstrecke mit ihren vielen abstrakten Bäumen noch am besten. Allen Austragungsorten gemein ist aber das Fehlen von spektakulären Highlights. Wo Virtua Racer beispielsweise mit einer Interpretation der Golden Gate Brücke der Stecke einen eigenen Charakter verlieh und spätere Rennspiele wie die Bleifuß-Reihe mit effekthascherischen Elementen nur so um sich warfen, bestechen die Pisten in Formula Retro Racing durch ihr zwar gelungenes, aber etwas biederes Design. Ein paar Windräder auf dem Wüstenkurs, ein Monument a la Mount Rushmore auf der Bergstrecke oder ein prachtvolles Segelschiff, das in Monacos Hafen aus der Schar der Klon-Yachten hervorsticht, hätten noch einmal deutlich zur optischen Abwechslung beitragen können, zumal solche „Eyecatcher“ für mich fester Bestandteil dieses Subgenres sein sollten. Ebenfalls überschaubar und frei von Überraschnungen ist die Fuhrpark, der lediglich aus einem einzigen Flitzer in unterschiedlichen Lackierungen besteht. Und auch spielerisch ist die Auswahl recht eingeschränkt:

Kernstück der Raserei stellt der Arcade-Modus dar. Nach Auswahl von Kurs und Schwierigkeitsgrad geht es per fliegendem Start auf die Piste, wo es streckenabhängig innerhalb von 4 bis 8 Runden gilt, die Spitzenposition innerhalb des 20 Autos umfassenden Rennzirkus zu erringen. Die Fahrer-KI scheint dabei bei Robert Kubica in die Schule gegangen zu sein, will heißen, dass sie zwar grundsätzlich ordentlich ihre Runden dreht, ab und an aber auch mit Kamikaze-Aktionen glänzt. Aufgrund der geringen Rundenzahl dauern die Rennen nur wenige Minuten und offenbaren zugleich ihren etwas unausgegorenen fahrerischen Anspruch. Denn während ich auf etwa der Hälfte der Stecken regelmäßig auf dem Siegespodest lande, muss ich mir beim Rest selbst im Einsteigermodus einen Platz unter den Top 10 hart erkämpfen. Eigentlich ist das auch nicht weiter verwunderlich, schließlich ist doch z.B. der reale Monaco-Grand-Prix bekannt dafür, nur wenig Raum für Überholmanöver zu bieten. Schwierig also, dass es kein Qualifying gibt, sondern das Fahrerfeld fest von Position 15 aufgeräumt wird. Im gleichen Maße sind die beiden Checkpunkte pro Strecke, die stets innerhalb eines Zeitlimits zu durchqueren sind, mal triviales Beiwerk, mal echte Herausforderung. Ähnlich echte Veranstaltungen kann man abhängig von der Bestplazierung bis zu 60 Renn-Punkte auf den einzelnen Strecken erfahren, die aber abgesehen von der anfangs erwähnten schnellen Freischaltung der 3 Zusatzveranstaltungen lediglich für Achivements und Highscorelisten genutzt werden. Zumindest erlauben diese unkompliziert Tabellen den weltweiten Vergleich hinsichtlich Bestzeiten oder Rundenrekorden.

Auch wenn mich als notorischem Einzelspieler das Fehlen eines Mehrspielermodus nicht wirklich stört, könnte es einigen doch sauer aufstoßen. Dennoch bietet FRR neben dem freien Training lediglich noch die „Elimination“-betitelte Spielvariante, in der man möglichst lange eine Position unter den bessten 10 Fahrern halten muss, während die Rivalen von Runde zu Runde schneller werden. Mit angepeilter 15- bis zwanzigfacher Überquerung der Start-Ziellinie wird diese Form des Rennens aber relativ schnell fade. Auf andere Spielarten wie eine kompletten Renn-Saison wurde konsequent verzichtet.

Damit wird Formula Retro Racing seinem Anspruch, ein simples Retro-Rennspiel zu sein, vielleicht gerechter, als ihm lieb sein dürfte. Wie schon bei Virtua Racing mögen die schnellen Spritztouren in der Spielhalle amüsant sein, verlieren in einer Heimversion jedoch schnell ihren Reiz und offenbaren ihre wahre Natur: Sie wurden als Groschengräber entwickelt, die auf kurze Sitzungen ausgelegt sind und in dieser Form an der eigenen Konsole kaum funktionieren, zumal mit mehreren Dekaden an entsprechenden Spielen kein Mangel an Vorlagen für etwas motivierende Modi herrschen dürfte. Ein Streckeneditor oder gar eine Daily Quest in Form von prozedural generieren Pisten hätte beispielsweise altbekannte Spielmechanik mit modernen Strukturen Verbinden und den Spielspaß nahezu beliebig Ausdehnen können, während Punktejagten für überholte Fahrzeuge oder Rivalenduelle zumindest etwas mehr Abwechslung in den Rennalltag gebracht hätten. Es wird noch nicht einmal die typische Möglichkeit geboten, die Strecken rückwärts oder spiegelverkehrt zu befahren.

Fast schon bedaure ich es, Fromula Retro Racing hier nur als durchschnittliches Spiel zu bezeichnen, denn das fahrerische Grundgerüst ist eigentlich gelungen und macht auch Spaß, schafft es aber nicht, mich dazu zu bringen, mich längerfristig mit dem darauf aufbauenden Spiel auseinanderzusetzen. Und auch, wenn ich den Kauf damit eher bei einem rabattieren Schnäppchenpreis von um die 5 Euro empfehen würde, wünsche ich den Entwicklern dennoch hoffentlich ausreichenden finanziellen Erfolg, um gegebenenfalls bei Fromula Retro Racing 2 etwas ambitioniertere Ziele in Angriff nehmen zu können.

Xbox One Review: Doom 64 im Test

geschrieben am 02.04.2020

Wer dachte, Serien wie Final Fantasy oder Need for Speed hätten es im Laufe der Jahre auf viel Vertreter gebracht, sollte mal einen Blick auf die Doom-Reihe werfen. Kürzlich wurde Doom 64 für PC und aktuelle Konsolen veröffentlicht und ich mit einem entsprechenden XBox-Download-Code bedacht, doch ist es wirklich besser als seine 63 Vorgänger? Scherz beiseite, Doom 64 ist natürlich nicht die 64ste Inkarnation des Ego-Shooter-Urgesteins, schließlich wurde die Serie 2016 mit dem schlicht Doom genannten Spiel neu gestartet… ach nee, auch nicht richtig: vielmehr ist das aktuelle Doom 64 die HD-Version der bis dato Nintendo 64 exklusiven Doom-Episode aus dem Jahr 1997. Aber Doom als Urgestein zu bezeichnen ist durchaus passend, denn auch wenn technisch gesehen andere Spiele wie Wolfenstein 3D oder Faceball 2000 noch früher „echte“ dreidimensionale Umgebungen darstellten, durch die man sich frei bewegen konnte, legte Doom im Jahr 1993 noch heute geltende Grundregeln des Ego-Shooter Genres fest, dessen Spiele in den Anfangszeiten auch als Doom-Clone bezeichnet wurde, und darf sich zu Recht eines der einflussreichsten Spiele aller Zeiten nennen. So wegweisend und beeindruckend das ursprüngliche Doom auch war, habe ich mich relativ wenig mit den Nachfolgern auseinandergesetzt und dachte bis vor kurzem, dass Doom 64 lediglich die Portierung des Originals für das N64 sei. Dabei ist es ein eigenständiges Spiel und stellt quasi das verlorene Bindeglied zwischen Doom und Quake dar, auch wenn es ein Jahr nach Quake und von einem anderen Studio entwickelt wurde. Denn während sich die Gegnerschar beim bekannten Pool der spritebasierten Doom-Dämonen bedient, sind die Level um einiges größer und komplexer aufgebaut, verfügen über mehr dynamische Elemente und experimentieren ansatzweise mit farbiger Beleuchtung. Dort setzt auch die behutsame HD Portierung an und verpasst den Umgebungen gestochen scharfe Kanten, etwas besser aufgelöste Texturen und einer unglaublich flotten Framerate. Das macht aus Doom64 längst noch kein modern aussehendes oder gar hübsches Spiel, ist jedoch bei weitem auch nicht so unansehnlich wie befürchtet.