8bit-ninja im Interview mit Dario Fantini, Entwickler von the Xydonia

8bit-ninja: Könntest du dich bitte vorstellen?

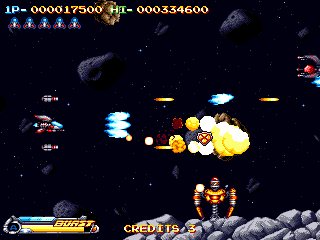

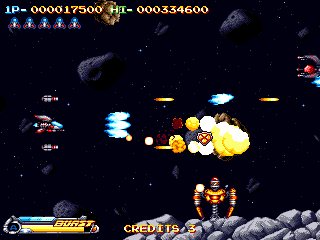

Dario Fantini: Hallo. Ich heiße Dario Fantini, bin Hauptentwickler von Xydonia, und habe zusammen mit Walter Samperi, dem Grafiker und Chefdesigner des Spiels, Mitte 2013 Breaking Bytes gegründet. Wir haben zunächst als Hobby einige Ideen und kleine Projekte umgesetzt, bevor wir uns entschlossen, ein Shoot’em up zu entwickeln, womit das Projekt Xydonia ins Leben gerufen wurde. An ihm haben wir anderthalb Jahre in unserer Freizeit gearbeitet und im Sommer 2015 eine Alphaversion veröffentlicht, die uns einige Aufmerksamkeit einbrachte. Einige Monate vor Fertigstellung der Alpha stieß Luca Della Regina zum Team und übernahm die Leitung über Musik und Sound Design, was vorher ebenfalls in meine Verantwortung fiel. Im Herbst 2015 bereiteten wir die Kickstarter-Kampagne vor, die wirklich gut verlief uns das Projekt einen großen Schritt voran brachte. Aktuell arbeiten wir an der Fertigstellung und versuchen, ein SHMUP abzuliefern, dass rockt.

8bit-ninja: Wie war denn die Reaktionen darauf, dass Ihr mit Xydonia ein Arcade Shooter im Stile der 90er entwickelt und was bedeutet euch selbst das Genre?

8bit-ninja: Wie war denn die Reaktionen darauf, dass Ihr mit Xydonia ein Arcade Shooter im Stile der 90er entwickelt und was bedeutet euch selbst das Genre?

Dario Fantini: Das Feedback war phantastisch und hat unsere Erwartungen ehrlich übertroffen. Die SHMUP Community und Freunde von Old-School-Spielen im allgemeinen haben wirklich unsere Intention verstanden, mit Xydonia ein Spiel im „echten“ retro-Look-and-Feel zu entwickeln, fast so als ob eine Zeitmaschine dir das Beste aus dieser Zeit bereitstellen würde, und ihre Reaktionen waren herzerwärmend. Wir sind sehr froh darüber und versuchen, die in uns gesteckten Erwartungen zu erfüllen. Was unseren eigenen Bezug zum Genre angeht, kann ich nur sagen, dass SHMUPs zu unseren absoluten Lieblingsspielen zählen und dass das gesamte Projekt überhaupt nur daraus entstand, dass Walter und ich keine Spiele finden konnten, die sich so anfühlten wie wir wollten (mit einigen kleinen aber deutlichen Ausnahmen). Ich denke, dass fasst unsere Liebe zum Genre ganz gut zusammen 😀

8bit-ninja: Aber während solche Spiele in den 90ern noch populär und Mainstream waren, fristen sie heutzutage doch eher ein Nischendasein. In der Alpha ist mir aufgefallen, dass (noch) kein wählbarer Schwierigkeitsgrad vorgesehen ist. An welche Zielgruppe richtet sich Xydonia? Habt ihr Spielelemente geplant, die auch Neulingen den Einstieg erleichtern, oder konzentriert ihr euch mehr auf die Hardcore-Fans? Und wie steht ihr allgemein zu Genrekonventionen wie dem Entzug aller Upgrades nach Verlust eines Lebens?

Dario Fantini: Unser Hauptaugenmerk liegt auf jeden Fall auf den Hardcore-Gamern und Fans der klassischen 16-bit Ära der Arcade-Spiele. Wir wollen ihnen (und auch uns!) eine gut designte Erfahrung bieten, an der sich Liebhaber gut gemachter Spiele erfreuen können. Wir streben auch einen ausgewogenen Schwierigkeitsverlauf an (der in der Alpha tatsächlich noch ein bisschen harsch ist, da das Leveldesign noch nicht final ist) und geben den Spielern die richtigen Anreize, um sich mit dem Spiel auseinanderzusetzen und stets besser und besser zu werden. Natürlich würden wir auch gerne Genre-Einsteiger begrüßen und hoffen, dass Xydonia auch dafür geeignet ist. Es wird auch einige Zugeständnisse an modernere Spiele in Hinblick auf den Wiederspielbarkeitswert geben in Form von verschiedenen Levelverzweigungen und Enden (wie in der Darius-Reihe) und eine Menge freischaltbarer Inhalte. Bei den Genrekonventionen bin ich der Meinung, dass einige von ihnen essenziell für die Entwicklung dieser Art von Spielen sind und die Herausforderung darin besteht, eine gut abgestimmte Balance ihrer Verwendung zu finden. Ich persönlich mag zum Beispiel einige kleinere Dinge wie das Speed Power Up, das nicht überall zum Einsatz kommt, nicht wirklich, aber der Großteil von ihnen wird vom Genre zwingend benötigt und wir betreiben viel Aufwand, damit sich deren Einsatz lohnt und Spaß bringt.

8bit-ninja: In diesem Zusammenhang ist ebenfalls auffallend, dass ihr das klassische 4:3 Seitenverhältnis setzt, obwohl eine breitere Auflösung die Übersicht verbessern würde.

Dario Fantini: Genau. Man könnte sagen, das auch das eine Konvention ist (diesmal eine technische), um die die Spiele der 8/16-bit Ära herum entwickelt wurden. Die Spielfeldabmessungen, der Abstand zwischen den Objekten, zwischen Spieler und Gegnern etc, all das ist irgendwie mit dem Seitenverhältnis des Bildschirms verwoben und wir wollen dem Zoll tragen. Wir haben die Entwicklung wie viele andere neu Retrospiele in 16:9 begonnen (die erste Alpha war im Widescren-Format), haben aber festgestellt, dass es sich nicht so anfühlte, wie es sollte. Viele unserer Fans haben uns mitgeteilt, dass sie das Spiel liebend gerne auf Röhrenfernsehern oder Spielhallen-Monitoren spielen würden (was in Anbetracht der Natur des Spiels mehr als nachvollziehbar ist), womit sie uns bei unserer Entscheidung für das 4:3 Verhältnis sehr geholfen haben. Nichts desto trotz haben wir optional ein Seiten-Overlay für all diejenigen eingebaut, die das Spiel auf einem Widescreen Monitor spielen und die nicht auf schwarze Balken stehen.

8bit-ninja: Für die musikalische Untermalung habt ihr euch mit den japanischen Komponisten Shinji Hosoe und Keishi Yonao zusammengetan. Wie kam es zu dieser Zusammenarbeit?

Dario Fantini: Wir sind an Hosoe-san über Scarlet Moon Prductions und Jayson Napolitano, der uns bei unserer Kickstarter-Kampagne eine große Hilfe war, herangetreten, während wir für Yonao-san lediglich seine Social-Media Kontakte bemühten. Sie waren beide vom Spiel begeistert und wir überglücklich, mit Legenden wie ihnen arbeiten zu können. Allerdings hast du noch nichts von ihnen im Spiel gehört, da alle bisherigen Stücke von Luca stammen.

8bit-ninja: Bereits in der Alphaversion von Xydonia gibt es viele Anspielungen und Huldigungen sowohl an klassische Shoot’em Ups wie Gradius, Darius oder Last Resort als auch popkulturelle Phänomene wie Metal Gear oder Ghost in the Shell(?). Könnt ihr vielleicht einen kleinen Einblick geben, was als Inspirationsquelle diente und was euch besonders am Herzen liegt?

Dario Fantini: Wir sind alle große Popkultur-Geeks. Walter ist ein großer Anime- und Japan Fan, und das spiegelt sich am offensichtlichsten im Spiel wieder, aber praktisch alles was und durch den Kopf schießt kann als Inspiration dienen. Wir sind besonders stolz daraus, wie flott und gut das Spiel voran kommt, aber wir hoffen auch, dass wir ihm mit eigentümlichen Charakteren, abgedrehten Situationen und einer guten Priese Humor einen eigenen Stempel aufdrücken können. Auch das ist ein „Japan-ähnlicher“-Aspekt, dem wir sorgsam unsere Ehrerbietung erweisen wollen.

8bit-ninja: Wo wir vom Fortschritt des Projektes sprechen. Welche Teile sind denn schon weitestgehend abgeschlossen und was benötigt noch Arbeit?

Dario Fantini: Wie gesagt kommen wir gut voran. Die grundlegende Spiele-Engine ist weitestgehend fertiggestellt, obwohl ich noch immer vieles verfeinere und ihre Kernelemente aufpoliere. Aktuell sind wir tief mit dem schwierigsten Teil beschäftigt, der Entwicklung und der Feinabstimmung der Level und Inhalte. Wir arbeiten daran und sind bestrebt, bald mehr zeigen zu können.

8bit-ninja: Gibt es sonst noch etwas, das du ansprechen möchtest?

Dario Fantini: Eigentlich nicht. Danke für das nette Gespräch und die Möglichkeit über Xydonia reden zu können. Wir geben wirklich unser bestes, um unseren Betrag zum vielgeliebten Genre zu leisten und wir hoffen, dass die Spielegemeinschaft an Xydonia genauso viel Freude hat wie es uns Freude bereitet, daran zu arbeiten. Wir teilen stets Neuigkeiten und Updates bezüglich des Fortschritts, ihr könnt uns also gerne auf unseren sozialen Kanälen folgen.

8bit-ninja: Auch ich danke für das Interview.

Kategorie: dies, das und dumme Ideen