Letzten Monat war meine Xbox 360 überraschend oft damit beschäftigt, eine alternative Version der 1960er Jahre auf den Fernsehschirm zu bringen. Denn nicht nur die Amazon Prime exklusive Produktion „the man in the high castle“ befasst sich mit einer fiktiven Variante dieser Epoche, in der Deutschland den zweiten Weltkrieg durch Einsatz von Atomwaffen gewonnen hat, auch Bethesdas Egoschooter Wolfenstein: the new order aus dem Jahr 2014 spielt über weite Strecken in dieser Zeit und basiert auf der gleichen Prämisse. Doch wo die TV-Serie trotz einiger Schwächen dank düsterem Agentenflair, politischen Intrigen und Mystery-Elementen durchaus sehenswert ist, kann ich dem Lob, das den jüngsten Wolfenstein-Titel vielfach zum Überraschungshit kürte, nicht zustimmen. Fairerweise muss ich zugestehen, dass sich die meisten Tests in der Regel auf die PC-Veröffentlichung beziehungsweise die Versionen für die aktuelle Konsolengeneration in Form von Xbox One und Playstation4 bezogen und die Umsetzung für die „Altlast“ 360 sowohl bei der Entwicklung als auch der kritischen Betrachtung des Cross-Gen-Titels, der inzwischen üblicherweise für 20 Euro zu haben ist, vermutlich eher eine untergeordnete Rolle spielte. Und so ist es auch nicht verwunderlich, dass bei den matschigen, grobpixeligen Texturen auf Schaltern, Postern oder Computerterminals eher Erinnerungen an die ursprüngliche Xbox denn Perlen aus dem letzten Lebensabschnitt der 360 aufkommen. Ansonsten ist die Grafik des martialischen Shooters der Hardware entsprechend ordentlich, wenn auch nicht sonderlich spektakulär, und wirkt dank vieler Blau- und Grautöne ein wenig farbarm. Mit zerstörbaren Elementen, die sich unter Beschuss auflösen, wird versucht, sowohl den etwas statisch wirkenden Umgebungen als auch dem Spielfluss ein wenig Dynamik einzuhauchen, wobei diese für letzteres nur bedingt gelingt. Wofenstein: the new order bemüht sich einerseits, seinem Namen und Vermächtnis als gradlinigem Actionspiel und einem der ersten 3D Shooter überhaupt gerecht zu werden, und andererseits mit einer Vielzahl an Systemen und ausladender Story die Anforderungen an moderne Vertreter des Genres zu erfüllen. Auf den ersten Blick scheint die auf 4 DVDs verteilte Kampagne auch einiges zu bieten: Die sich früh in zwei Alternativen aufteilende Geschichte lädt zumindest einmal zum erneuten Durchspielen ein und versetzt den amerikanischen Supersoldat William „B.J.“ Blazkowicz in diverse Umgebungen, in denen sich ruhige Abschnitte mit große Shootouts oder spannungsgeladenen Situationen in offeneren Arealen abwechseln. Jedoch lässt die Umsetzung dieses ambitionierten Projekts einiges zu wünschen übrig. Bereits die Steuerung ist – selbst für einen Konsolenshooter – mit ihrer sensiblen Zielerfassung nicht optimal, aber zumindest brauchbar, doch das größte Missfallen löst das disharmonische Zusammenspiel zwischen Designentscheidungen und Spielablauf aus. Quasi als Rückbesinnung auf alte Tugenden gibt es nicht die in Shooter inzwischen zum Standard gewordene vollständige automatische Heilung, stattdessen regeneriert sich die Lebensenergie in ruhigen Momenten lediglich bis zur nächsten Zwanzig-Prozent-Schwelle. Dass zusätzliche Gesundheit wie zu guten alten Doom-Zeiten eingesammelt werden muss, ist grundsätzlich nicht weiter störend und theoretisch sogar erfrischend, doch da diese ebenso wie Waffen, Munition und Rüstung nicht einfach durch bloßes Überlaufen aufgelesen, sondern erst nach gezieltem Anvisieren und Knöpfendrücken in Besitz genommen wird, verbringt man vor und nach größeren Gefechten oft mehrere Minuten damit, die Umgebung nach nützlichen Gegenständen abzusuchen. Das bringt die Action ebenso zum Erliegen wie das technisch zwar beeindruckende, aber extrem friemelig zu steuernde Aufschweißen von Behältern und Gittern. Noch offensichtlicher werden diese Längen, sobald das ordentliche, aber nicht sonderlich einfallsreiche Waffenarsenal aus Pistolen, Schrotflinten, MGs und Schafschützengewehre um fast schon übermächtige Energiewaffen erweitert wird. Für diese ist keine traditionelle Munition nötig, sondern sie können an überall in den Leveln verteilten Energieanschlüssen beliebig oft aufgeladen werden. Wo mir andere Spiele mit Raketenwerfer und Co kurzzeitig eine zerstörerische Waffe an die Hand geben, deren begrenzter Einsatz klug überlegt sein will, pendle ich in Wolfenstein: tno zwischen Gegnern und Ladestation hin und her und muss mir keine Gedanken um eine Anpassung meiner Spielweise machen. Andererseits passiert es nicht selten, dass ein zuvor noch menschenleerer Raum unvermittelt durch Auslösen eines Schalters mit gegnerischen Schergen gefüllt oder anderweitig eine vergleichbare Situation geschaffen wird, in der die eben noch prall gefüllten Vitalanzeigen rapide schwinden, ohne dass man sich großartig der Bedrohung erwehren könnte. Dieses dürfte weniger an einer überragenden künstlichen Intelligenz als an der hohen Schadenstoleranz der Gegner liegen, die bereits auf der mittleren von fünf Schwiergkeitsstufen verdächtig viele Treffer aushalten. Denn auch jenseits von nicht nur einmal aufgetreten Totalausfällen, die Soldaten teilnahmslos auf der Stelle laufen ließen, glänzen die in wenigen Varianten auftretenden Feinde nicht gerade mit anspruchsvoller Handlungsweise. Gepanzerte Angreifer stapfen stumpf voran und ballern aus allen Rohren, während das leicht bewaffnete Fußvolk nicht selten in einem sehr engen Rahmen agiert, um gelegentlich hinter Mauervorsprünge und Säulen hervor zu lugen. Wegen des wenig adaptiven Verhaltens ist die erwähnte zerstörbare Deckung auch kaum relevant, da es oftmals die sicherste Alternative ist, sich in den von massiveren Elementen geschützten Eingangsbereichs des Areals zurückzuziehenen und sich so gesichert einen Widersacher nach den anderen vorzunehmen. Am spaßigsten sind da noch die Schleichabschnitte, die es erlauben, still und leise patrouillierende Soldaten und vor allem deren Kommandanten auszuschalten, bevor diese Alarm schlagen können. Hier laden eine offenere Architektur und nicht selten diverse Geheimgänge und Schächte dazu ein, bedächtig vorzugehen, die Umgebung auszukundschaften und lautlose Waffen wie Messer oder schallgedämpfte Pistolen einzusetzen. Doch auch die heimliche Herangehensweise ist nicht ohne Makel. Bei der von Übersichtsproblemen geplagten Aufgabe, Gegnerpositionen unbemerkt aus der Egoperspektive auszukundschaften, trifft man unweigerlich erneut auf die zweifelhafte KI, die die Waffenträger teilweise selbst dann noch nicht reagieren lässt, wenn man wenige Meter vor ihnen hinter einer Ecke auftaucht. Zudem wirkt es etwas befremdlich, wenn Gegner nicht nur mit den recht brutal inszenierten Steath-Kills im Nahkampf ausgeschaltet werden können, sondern auch bei einem Messerwurf in die Wade sofort tödlich getroffen zu Boden sinken.

Wird man dennoch entdeckt, lässt sich die Situation auch problemlos mit roher Waffengewalt entschärfen, andererseits verspricht der Schleichansatz nur in klar als solche erkennbaren Passagen Aussicht auf Erfolg. Somit gibt es weit weniger Spielraum beim Vorgehen als es das vorhandene Skillsystem vermuten lässt. Die auf vier Kategorien aufgeteilten Verbesserungen wie größerer Munitionsvorrat oder auf der Karte angezeigte Positionen von Befehlshabern sind an entsprechende Aufgaben gekoppelt, die aber eher beiläufig aus der jeweiligen Situation heraus denn durch einer gezielt ausgerichtete Spielweise erfüllt werden.

Fällt Wolfenstein: the new order spielerisch also recht durchwachsen aus, überrascht der Titel für einen Actionshooter, dessen Ursprünge in den frühen 90er liegen, mit ungewöhnlich ausgearbeiteten Charakteren. Die Interaktionen der schicksalsgebeutelten Menschen fallen bis hin zur unverkrampften Darstellung des Beischlafs bemerkenswert natürlich und nachvollziehbar aus. Besondere Anerkennung verdienen dabei die starken weiblichen Figuren, die sich außerhalb gängiger Klischees wie der jugendlich attraktiven Kampfamazone bewegen. Leider wird das Geschehen von einer hanebüchenen Story voller Logiklücken zusammengehalten, die beispielsweise die Autofahrt von London nach Berlin wie eine 5-minütigen Kurztrip darstellt und die vor allem ab der zweiten Hälfte etwas den persönlichen Bezug vermissen lässt. Denn dort trifft Captain Blaskowicz, der nach dem fehlgeschlagenen Angriff auf General Totenkopfs Festung im Jahre 1946 anderthalb Jahrzehnte im Wachkoma verbringt und anschließend mit der Krankenschwester Anja seinen Häschern entrinnt, auf eine Widerstandszelle, für die er gleich eine ganze Reihe von selbstmörderischen Militär-Operationen ausführt, bevor es zum unweigerlichen Showdown mit dem ursprünglichen Widersacher kommt. Quasi Return to Caste Totenkopf. Bis auf einige Schockmomente und kleinere Wendungen, die den Helden vermeintlich machtlos in scheinbar unüberwindliche Situationen bringt, deren dramatische Wirkung aber unmittelbar verpufft, da klar ist, dass das Spiel hier nicht enden wird, verlaufen die Missionen weitestgehend gradlinig, führen aber wenigstens an die verschiedensten Orte, die die Germanen seit der Machtübernahme besetzt halten.

Grundsätzlich hat sich Entwickler Machine Games für die 15-jahrige Spanne, die den New Order Zeitstrang von der realen Historie trennt, einiges an alternativer Geschichtsschreibung einfallen lassen, die jedoch recht plump vorrangig in unzähligen verteilten Zeitungsschnipseln zu finden ist. Nur selten werden die Ereignisse direkt durch die Umgebung selber erläutert oder aufgegriffen. Sogar interessante anachronistische Versatzstücke wie die aus dem Trailer bekannte deutschsprachige Version von „house of the rising sun“ verkommt zum reinen Sammelobjekt, statt an prominenter Stelle eingebunden zu werden. Das Setting, das eine faschistische Dystopie der 60er Jahre mit Science-Fiction-Elementen wie Roboterhunde und Soldaten in stählernen Kampfanzügen kombiniert, ist prinzipiell interessant, erscheint aber anders als das Eingangs erwähnte „the man in the high castle“ oftmals wenig schlüssig, zumal das dritte Reich zwar zur Freude des Abzugsfingers, aber zu lasten der Glaubwürdigkeit, selbst Jahre nach Kriegsende und auf deutschem Boden auf immense Militärpräsenz setzt.

Obwohl naturgemäß in der deutschen Version sämtliche verfassungsfeindliche Symbole entfernt und Bezüge zum Nationalsozialismus auf den Begriff „Regim“ umgemünzt wurden, erschließt sich die historische Referenz bereits aus der zeitlichen und geografischen Verortung der Handlung und schlägt sich auch in der Handlungsweise der Antagonisten nieder. Grundsätzlich habe ich kein Problem mit Nazi-Bösewichten, finde jedoch, dass sie beispielsweise als Gegenspieler von Indiana Jones, Captain America oder Professor Bloom aus der Anfangssequenz von Hellboy in reinen Unterhaltungsmedien am Besten zur Geltung kommen. In dieser weitestgehend kontextbefreiten, eindimensionalen Form stellt die politische Gesinnung wenig mehr als eine diffuse Hintergrundgeschichte in der Motivation der Charaktere dar, die mit der entsprechenden militärischen Aufmachung nach außen getragen wird. So wir zum Beispiel der in schwarze Lederuniform gekleidete Red Skull als Nazi per Definition zum Schurken erklärt, ohne ihn direkt an den realen, verachtungswürdigen Verbrechen des NS-Regims teilhaben lassen zu müssen. Diese einfache Charakterisierung mag etwas naiv und vielleicht sogar feige erscheinen, entbindet jedoch auch vom nötigen Feingefühl, das bei einer geschichtlich akkurateren Herangehensweise nötig wäre und das Wolfenstein: the new order mit seinem stärkeren historischen Bezug missen lässt. Diese mangelnde Sensibilität wird am deutlichsten in einer Mission, in der sich BJ Undercover gefangen nehmen lässt, um einen Informanten aus einem Lager zu befreien. Wo alleine die Begrifflichkeit bei jedem halbwegs geschichtsvertrauten Menschen Assoziationen mit wortwörtlich unvorstellbarem Leid und einer Auswegslosigkeit hervorrufen dürfte, deren einzig adäquate spielerische Umsetzung der Wechsel des Spielcharakters wäre, da es kein Hoffnung auf Entrinnen gibt, inszeniert das Spiel die Einrichtung als kleinen Komplex, aus dem sich problemlos innerhalb von 20 Minuten eine Flucht organisieren lässt.

Zu behaupten, Wolfenstein: the new order wäre ein durchweg schlechtes Spiel wäre sicherlich übertrieben. Allerdings hat es mich weder spielerisch noch inhaltlich „abgeholt“. Oftmals hatte ich das Gefühl, das Spiel „falsch“ zu spielen und dass sich irgendwo der von anderen gepriesene Spielspaß verstecken würde, doch statt eines motivierenden Stupsers in dessen Richtung traf ich leider allzu häufig auf frustrierende Gleichgültigkeit. Mit der variantenreichen Auswahl an Genrevertretern und dem Gefühl, dass andere Titel wie die zugegebenermaßen thematisch anders gelagerte Timesplitters Serie die vielfältigen Gameplay-Elemente bereits vor Jahren besser umgesetzt haben, gibt es weniges, dass in meinen Augen für Wolfenstein: the new order spricht.

Tags: egoshooter the man in the high castle wolfenstein wolfenstein: the new order

Kategorie: (retro-) Review

Da ich eigentlich „große“, actionlastige Titel bevorzugt an (alten) Konsolen mit den dazugehörigen Eingabegeräten spiele, habe ich einen PC-kompatiblen Controller bislang nur selten vermisst. Dass ich mir dennoch kürzlich das Trust BOSI Wireless Gamepad GTX 590 zugelegt habe, hat vor allem zwei Gründe: zum einen konnte ich den Bluetooth-Controller zum Schnäppchenpreis noch weit unterhalb der unverbindlichen Preisempfehlung von 40 Euro erstehen. Zweitens verfügt das GTX 590 über ein Feature, über das vermeintlich „wahre“ Gamer vermutlich verächtlich die Nase rümpfen. Denn Android-Handys lassen sich nicht nur per Funk mit dem Controller verbinden, sondern dank einer herausklappbaren Klemmvorrichtung auch direkt in das Gerät einspannen und sich so quasi zum vollwertigen Handheld umrüsten. Dass ausgerechnet bei meinem Mobiltelefon der Ausschaltknopf seitlich zentriert angebracht ist und somit das Smartphone etwas versetzt positioniert werden muss ist nicht weiter schlimm, spricht doch der Druck, den die gummierte Halterung ausübt, für einen stabile und sichere Fixierung. Und auch, wenn ich relativ selten am Handy zocke, verändert sich das Spielgefühl doch merklich. Vor allem der kostenlose Twinstick-Sooter Pew Pew, der sich schon per Touchscreen überraschend gut steuerte, profitiert von der „echten“ Steuerung und muss sich so hinter dem offensichtlichen Vorbild Geomerty Wars nicht verstecken. Und auch die Flippertische der Zen Pinball Reihe wirken mit den Schultertasten gespielt noch eine bisschen authentischer und präziser, zumal keine Finger das Spielfeld verdecken und die Gamepad-Handy-Kombi bequem gehalten werden kann.

Da ich eigentlich „große“, actionlastige Titel bevorzugt an (alten) Konsolen mit den dazugehörigen Eingabegeräten spiele, habe ich einen PC-kompatiblen Controller bislang nur selten vermisst. Dass ich mir dennoch kürzlich das Trust BOSI Wireless Gamepad GTX 590 zugelegt habe, hat vor allem zwei Gründe: zum einen konnte ich den Bluetooth-Controller zum Schnäppchenpreis noch weit unterhalb der unverbindlichen Preisempfehlung von 40 Euro erstehen. Zweitens verfügt das GTX 590 über ein Feature, über das vermeintlich „wahre“ Gamer vermutlich verächtlich die Nase rümpfen. Denn Android-Handys lassen sich nicht nur per Funk mit dem Controller verbinden, sondern dank einer herausklappbaren Klemmvorrichtung auch direkt in das Gerät einspannen und sich so quasi zum vollwertigen Handheld umrüsten. Dass ausgerechnet bei meinem Mobiltelefon der Ausschaltknopf seitlich zentriert angebracht ist und somit das Smartphone etwas versetzt positioniert werden muss ist nicht weiter schlimm, spricht doch der Druck, den die gummierte Halterung ausübt, für einen stabile und sichere Fixierung. Und auch, wenn ich relativ selten am Handy zocke, verändert sich das Spielgefühl doch merklich. Vor allem der kostenlose Twinstick-Sooter Pew Pew, der sich schon per Touchscreen überraschend gut steuerte, profitiert von der „echten“ Steuerung und muss sich so hinter dem offensichtlichen Vorbild Geomerty Wars nicht verstecken. Und auch die Flippertische der Zen Pinball Reihe wirken mit den Schultertasten gespielt noch eine bisschen authentischer und präziser, zumal keine Finger das Spielfeld verdecken und die Gamepad-Handy-Kombi bequem gehalten werden kann.

Irgendwo in dieser Liste ist auch der Odroid-Go angesiedelt, ein Spielkonsolen-Kit in Gameboy-Anmutung, das auf der günstigen Odroid-Einplatinen-Plattform basiert und vorrangig zum Emulieren von 8-Bit Konsolen gedacht ist. Das im Elektronik-Versandhandel für knapp 40 Euro bestellbare Handheld wird dabei als spartanischer Bausatz geliefert, der nicht nur auf eine ansprechenden Aufmachung, sondern auch auf eine Bau- und Bedienanleitung verzichtet. Zum Glück gibt es beispielsweise auf der

Irgendwo in dieser Liste ist auch der Odroid-Go angesiedelt, ein Spielkonsolen-Kit in Gameboy-Anmutung, das auf der günstigen Odroid-Einplatinen-Plattform basiert und vorrangig zum Emulieren von 8-Bit Konsolen gedacht ist. Das im Elektronik-Versandhandel für knapp 40 Euro bestellbare Handheld wird dabei als spartanischer Bausatz geliefert, der nicht nur auf eine ansprechenden Aufmachung, sondern auch auf eine Bau- und Bedienanleitung verzichtet. Zum Glück gibt es beispielsweise auf der

Dass der Spielspaßfunke dennoch nicht so ganz zünden will hat eine Vielzahl von Ursachen, die bereits bei Kleinigkeiten wie den schmächtig klingenden Motorengeräuschen oder etwas zu langen Ladezeiten beginnen.

Dass der Spielspaßfunke dennoch nicht so ganz zünden will hat eine Vielzahl von Ursachen, die bereits bei Kleinigkeiten wie den schmächtig klingenden Motorengeräuschen oder etwas zu langen Ladezeiten beginnen. Zur Ehren- und Spielspaßrettung überzeugt zumindest Time Attack – der dritte Modus um Bunde – mit einem netten Konzept: offensichtlich vom Klassiker Outrun bis hin zu den Verzweigungen am Abschnittsende inspiriert, gibt es hier keine direkte Konkurrenz, sondern ausschließlich einen stetig heruntertickenden Zeitlimit. Doch nicht nur beim Erreichen eines Etappenziels wird dem Countdown wieder eine Minute gutgeschrieben, sondern es wandern auch einige wenige Sekunden auf der Zeitkonto, wenn der weiterhin vorhandene Verkehr eng überholt wird. Das zwingt zu einer viel aggressiveren und risikoreichen Fahrweise, die selbst die mitunter etwas fragwürdige Kollisionsabfrage vergessen lässt.

Zur Ehren- und Spielspaßrettung überzeugt zumindest Time Attack – der dritte Modus um Bunde – mit einem netten Konzept: offensichtlich vom Klassiker Outrun bis hin zu den Verzweigungen am Abschnittsende inspiriert, gibt es hier keine direkte Konkurrenz, sondern ausschließlich einen stetig heruntertickenden Zeitlimit. Doch nicht nur beim Erreichen eines Etappenziels wird dem Countdown wieder eine Minute gutgeschrieben, sondern es wandern auch einige wenige Sekunden auf der Zeitkonto, wenn der weiterhin vorhandene Verkehr eng überholt wird. Das zwingt zu einer viel aggressiveren und risikoreichen Fahrweise, die selbst die mitunter etwas fragwürdige Kollisionsabfrage vergessen lässt.

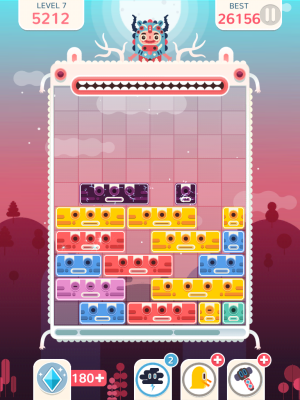

Das rundenbasierte Taktikspiel weckt Erinnerungen an Final Fantasy Tactics oder die Disgaea Reihe, konzentriert sich aber einerseits auf die Tugenden des Genres, womit eine angenehm entschlacktes Spielgefühl erzeugt wird, und wartet andererseits mit einigen interessanten eigenständigen Ideen auf. Zu Beginn einer jeden Schlacht werden die eigenen Reihen je nach Vorgabe der Mission mit gut einer Handvoll der im Verlauf der Kampagne stetig wachsenden Zahl an verfügbaren Schleimmonstern bestückt. Diese weisen zwar nützliche Eigenheiten wie Teleportation oder Spaltung nach erlittenem Schaden auf, würden aber im offenen Kampf gegen die menschlichen Fantasy-Recken wie flinke Diebe, kräftige Krieger oder distanzstarke Schützen keinerlei Chancen haben, könnten sie nicht allesamt auf ihre jüngst erlernte Fähigkeit zurückgreifen. Die erlaubt es ihnen nämlich, mittels eines beherzten Sprungs in den Schlund des Gegenüber Kontrolle über dessen Körper und Gedanken zu erlangen und somit den Feind praktisch von Innen heraus zu zersetzen. Die zugehörige putzige Animation wäre selbst dann noch amüsant, könnte man keine zotigen Bemerkungen über die Schleim schluckenden Figuren wie die Schwertschwingerin machen, die im Charakterbildschirm mangatypisch als großbrüstige Maid in knapper Rüstung dargestellt wird. Im Laufe der zahlreichen Missionen begegnet man so gut 40 dieser Charakterklassen und benannter Helden, die teilweise auch mehr oder weniger starke Resistenzen gegen die Fremdsteuerung besitzen, auf Seiten des Schleim sind immerhin über 30 Varianten der unförmige Ungetüme vertreten. Da die Einheiten beider Parteien recht spezialisiert sind und in der Regel maximal eine Sonderfähigkeit besitzen, deren Einsatz zudem auf wenige bis einmalige Anwendung begrenzt ist, gilt es umso mehr, neben spezifischer Bewegungs- und Angriffsreichweite das Terrain in die taktischen Überlegungen mit einzubeziehen. Denn zum einen bewirkt eine erhöhte Position einen Angriffsvorteil und schützt bei ausreichendem Abstand vor (Gegen)Angriffen, zum anderen lassen Flaggen auf einigen der Felder angeschlagene Truppen heilen und füllen teilweise sogar ihren Vorrat an Spezialaktionen wieder auf. Weitere Tiefe schafft ein simples Zugehörigkeitssystem zu den Elementen Feuer, Wasser und Gras. Das sorgt bei der Übernahme eines Charakters durch einen korrespondierenden Schleimling für einen Verteidigungsbonus und bewirkt nach dem Schere, Stein, Papier- Prinzip einer Balanceverschiebung in den Kämpfen, deren Ausgang ansonsten durch die Attribute Angriff, Verteidigung und Lebensenergie bestimmt wird. Die eigenen Kreaturen, die zum Glück auch für spätere Abschnitte erhalten bleiben, wenn ihr Wirtskörper in der Schlacht geschlagen wird, verbessern ihrerseits diese Werte nach jeder absolvierten Passage, so dass man sich schnell eine schlagfertige Truppe heranzüchtet, die auch mal eine direkte Attacke eines schwächeren Gegners überlebt oder die Attribute des in Beschlag genommenen Widersachers verbessert.

Das rundenbasierte Taktikspiel weckt Erinnerungen an Final Fantasy Tactics oder die Disgaea Reihe, konzentriert sich aber einerseits auf die Tugenden des Genres, womit eine angenehm entschlacktes Spielgefühl erzeugt wird, und wartet andererseits mit einigen interessanten eigenständigen Ideen auf. Zu Beginn einer jeden Schlacht werden die eigenen Reihen je nach Vorgabe der Mission mit gut einer Handvoll der im Verlauf der Kampagne stetig wachsenden Zahl an verfügbaren Schleimmonstern bestückt. Diese weisen zwar nützliche Eigenheiten wie Teleportation oder Spaltung nach erlittenem Schaden auf, würden aber im offenen Kampf gegen die menschlichen Fantasy-Recken wie flinke Diebe, kräftige Krieger oder distanzstarke Schützen keinerlei Chancen haben, könnten sie nicht allesamt auf ihre jüngst erlernte Fähigkeit zurückgreifen. Die erlaubt es ihnen nämlich, mittels eines beherzten Sprungs in den Schlund des Gegenüber Kontrolle über dessen Körper und Gedanken zu erlangen und somit den Feind praktisch von Innen heraus zu zersetzen. Die zugehörige putzige Animation wäre selbst dann noch amüsant, könnte man keine zotigen Bemerkungen über die Schleim schluckenden Figuren wie die Schwertschwingerin machen, die im Charakterbildschirm mangatypisch als großbrüstige Maid in knapper Rüstung dargestellt wird. Im Laufe der zahlreichen Missionen begegnet man so gut 40 dieser Charakterklassen und benannter Helden, die teilweise auch mehr oder weniger starke Resistenzen gegen die Fremdsteuerung besitzen, auf Seiten des Schleim sind immerhin über 30 Varianten der unförmige Ungetüme vertreten. Da die Einheiten beider Parteien recht spezialisiert sind und in der Regel maximal eine Sonderfähigkeit besitzen, deren Einsatz zudem auf wenige bis einmalige Anwendung begrenzt ist, gilt es umso mehr, neben spezifischer Bewegungs- und Angriffsreichweite das Terrain in die taktischen Überlegungen mit einzubeziehen. Denn zum einen bewirkt eine erhöhte Position einen Angriffsvorteil und schützt bei ausreichendem Abstand vor (Gegen)Angriffen, zum anderen lassen Flaggen auf einigen der Felder angeschlagene Truppen heilen und füllen teilweise sogar ihren Vorrat an Spezialaktionen wieder auf. Weitere Tiefe schafft ein simples Zugehörigkeitssystem zu den Elementen Feuer, Wasser und Gras. Das sorgt bei der Übernahme eines Charakters durch einen korrespondierenden Schleimling für einen Verteidigungsbonus und bewirkt nach dem Schere, Stein, Papier- Prinzip einer Balanceverschiebung in den Kämpfen, deren Ausgang ansonsten durch die Attribute Angriff, Verteidigung und Lebensenergie bestimmt wird. Die eigenen Kreaturen, die zum Glück auch für spätere Abschnitte erhalten bleiben, wenn ihr Wirtskörper in der Schlacht geschlagen wird, verbessern ihrerseits diese Werte nach jeder absolvierten Passage, so dass man sich schnell eine schlagfertige Truppe heranzüchtet, die auch mal eine direkte Attacke eines schwächeren Gegners überlebt oder die Attribute des in Beschlag genommenen Widersachers verbessert. Mit diesen einfachen Systemen gelingt es Ambition of the Slimes hervorragend, ein gehaltvolles Spiel mit vielen taktischen Freiheiten zu schaffen. Versucht man, durch geschickten Einsatz der Fähigkeiten den schwer gepanzerten Ritter zu übernehmen, oder bekämpft man ihn doch lieber, indem man schnell von möglichst vielen Gegner in überlegenen Positionen Besitz ergreift? Lockt man die mobilen Kämpfer aus den vorderen Reihen einzeln an, oder ist es aussichtsreicher, dem Feind mit den verteidigungsschwachen Schützen in den Rücken zu fallen? Die künstliche Intelligenz verrichtet bei all diesen Manövern einen durchaus ordentlichen Job, vor allem, wenn es darum geht, nicht blindlings loszustürmen, sondern eine vorteilhafte Stellung zu halten. Der Computergegner ist lediglich dann etwas zurückhaltend, wenn es gilt, angeschlagene Einheiten auf den entsprechend markierten Feldern zu heilen. Angesichts der oftmals zahlenmäßigen Überlegenheit ist das aber eine Schwäche, die nur allzu dankbar angenommen wird. Wer dennoch größere Herausforderung sucht, kann sich an einem höheren der für jede Aufgabe separat einstellbaren Schwierigkeitsgrade wagen. Da wiederholtes Spielen von Missionen durchaus vorgesehen ist – sei es, um die Kreaturen weiter aufzuleveln oder dafür zu sorgen, dass ein spezielles Ungetüm in die eigenen Reihen aufgenommen wird – gibt es für jeden Abschnitt neben den Stufen leicht, mittel und schwer noch eine Reihe von besonderen Prüfungen, die die Zusammenstellung der gegnerischen Truppen deutlich verändern. Diese teils wirklich knackigen Konstellationen kommen fast schon Puzzleaufgaben gleich und erhöhen Umfang und Langzeitmotivation noch einmal immens.

Mit diesen einfachen Systemen gelingt es Ambition of the Slimes hervorragend, ein gehaltvolles Spiel mit vielen taktischen Freiheiten zu schaffen. Versucht man, durch geschickten Einsatz der Fähigkeiten den schwer gepanzerten Ritter zu übernehmen, oder bekämpft man ihn doch lieber, indem man schnell von möglichst vielen Gegner in überlegenen Positionen Besitz ergreift? Lockt man die mobilen Kämpfer aus den vorderen Reihen einzeln an, oder ist es aussichtsreicher, dem Feind mit den verteidigungsschwachen Schützen in den Rücken zu fallen? Die künstliche Intelligenz verrichtet bei all diesen Manövern einen durchaus ordentlichen Job, vor allem, wenn es darum geht, nicht blindlings loszustürmen, sondern eine vorteilhafte Stellung zu halten. Der Computergegner ist lediglich dann etwas zurückhaltend, wenn es gilt, angeschlagene Einheiten auf den entsprechend markierten Feldern zu heilen. Angesichts der oftmals zahlenmäßigen Überlegenheit ist das aber eine Schwäche, die nur allzu dankbar angenommen wird. Wer dennoch größere Herausforderung sucht, kann sich an einem höheren der für jede Aufgabe separat einstellbaren Schwierigkeitsgrade wagen. Da wiederholtes Spielen von Missionen durchaus vorgesehen ist – sei es, um die Kreaturen weiter aufzuleveln oder dafür zu sorgen, dass ein spezielles Ungetüm in die eigenen Reihen aufgenommen wird – gibt es für jeden Abschnitt neben den Stufen leicht, mittel und schwer noch eine Reihe von besonderen Prüfungen, die die Zusammenstellung der gegnerischen Truppen deutlich verändern. Diese teils wirklich knackigen Konstellationen kommen fast schon Puzzleaufgaben gleich und erhöhen Umfang und Langzeitmotivation noch einmal immens. Zudem muss man festhalten, dass es den Entwicklern gelungen ist, die Abschnitte trotz ihrer Abstraktheit und der Beschränkungen auf blockige Element natürlicher und interessanter wirken zu lassen als die teils weitläufigen Schlachtfelder manch anderer Genrevertreter. Die Schluchten, Festungen und Landstriche bieten allesamt ihre ganz individuellen spielerischen Eigenheiten und wirken dank ihrer überschaubaren Größe vor allem bei aktiviertem 3D Effekt fast wie handliche Dioramen. Durch die Beschränkung auf kleinere Spielfelder gibt es überdies wenig Vorgeplänkel, um die Truppen in Stellung zu bringen, so dass eine Partie selten mehr als 20 Minuten in Anspruch nehmen sollte. Da fällt es auch nicht weiter ins Gewicht beziehungsweise war gegebenenfalls gar eine bewusste Designentscheidung, dass es keine wirkliche Möglichkeiten gibt, innerhalb der Kämpfe zu speichern – hat man sich in eine ausweglose Lage manövriert wird schlichtweg neu gestartet. Zum etwas kompakteren und intimeren Rahmen der Level passt auch das restliche Setting, wird doch keine epische Story rund um die Abwehr eines universumverschlingenden Bösen gestrickt, sondern vielmehr die alltäglichen Konflikte und Probleme der Bewohner des mittelalterlich inspirierten Reichs, die nicht nur mit der Schleimarmee sondern teilweise auch untereinander im Clinch liegen, in kleinen, unterhaltsamen Spechblasenkommentaren beleuchtet. Da beschwert sich die herrische Anführerin der Diebe über ihre unfähigen Untergebenen oder die Bewohner eines Dorfes sinnieren darüber, ob es richtig war, die einzige Brücke im Ort zu zerstören, um Angreifer abzuwehren. Die angesprochenen Sonderprüfungen fördern teilweise zusätzliche Dialoge zutage, die wie der Rest des Spiels abgesehen von asiatischen Sprachen lediglich in Englisch verfasst sind. Weit weniger gelungen als die restliche Präsentation ist dagegen die ebenfalls von Retro-Syntie-Klängen inspirierte düdelige Sounduntermalung, von der man bestenfalls behaupten kann, dass man sich irgendwann an die wenigen, sich schnell wiederholenden Stücke gewöhnt hat.

Zudem muss man festhalten, dass es den Entwicklern gelungen ist, die Abschnitte trotz ihrer Abstraktheit und der Beschränkungen auf blockige Element natürlicher und interessanter wirken zu lassen als die teils weitläufigen Schlachtfelder manch anderer Genrevertreter. Die Schluchten, Festungen und Landstriche bieten allesamt ihre ganz individuellen spielerischen Eigenheiten und wirken dank ihrer überschaubaren Größe vor allem bei aktiviertem 3D Effekt fast wie handliche Dioramen. Durch die Beschränkung auf kleinere Spielfelder gibt es überdies wenig Vorgeplänkel, um die Truppen in Stellung zu bringen, so dass eine Partie selten mehr als 20 Minuten in Anspruch nehmen sollte. Da fällt es auch nicht weiter ins Gewicht beziehungsweise war gegebenenfalls gar eine bewusste Designentscheidung, dass es keine wirkliche Möglichkeiten gibt, innerhalb der Kämpfe zu speichern – hat man sich in eine ausweglose Lage manövriert wird schlichtweg neu gestartet. Zum etwas kompakteren und intimeren Rahmen der Level passt auch das restliche Setting, wird doch keine epische Story rund um die Abwehr eines universumverschlingenden Bösen gestrickt, sondern vielmehr die alltäglichen Konflikte und Probleme der Bewohner des mittelalterlich inspirierten Reichs, die nicht nur mit der Schleimarmee sondern teilweise auch untereinander im Clinch liegen, in kleinen, unterhaltsamen Spechblasenkommentaren beleuchtet. Da beschwert sich die herrische Anführerin der Diebe über ihre unfähigen Untergebenen oder die Bewohner eines Dorfes sinnieren darüber, ob es richtig war, die einzige Brücke im Ort zu zerstören, um Angreifer abzuwehren. Die angesprochenen Sonderprüfungen fördern teilweise zusätzliche Dialoge zutage, die wie der Rest des Spiels abgesehen von asiatischen Sprachen lediglich in Englisch verfasst sind. Weit weniger gelungen als die restliche Präsentation ist dagegen die ebenfalls von Retro-Syntie-Klängen inspirierte düdelige Sounduntermalung, von der man bestenfalls behaupten kann, dass man sich irgendwann an die wenigen, sich schnell wiederholenden Stücke gewöhnt hat. Auch ohne offizielle Lizenz oder eine 2 im Titel merkt man Power Disc Slam deutlich an, dass es sich Windjammers zum Vorbild genommen hat, doch leider scheint nicht nur die spielerische Inspiration aus der Mitte der 90er zu stammen. Sind die 3D-Modelle der 8 Stadien und ebenso vieler Sportler und Sportlerinnen aus aller Herren Länder technisch noch akzeptabel, sind die Wettkämpfer in ihrer Gestaltung doch absolut charmfrei und erinnern von Design her an belanglosen Figuren aus Samstag Vormittags Cartoons der Frühzeit des Privatfernsehens a la Captain Planet. Zwar unterscheiden sich die Charaktere in Attributen wie Kraft, Schnelligkeit oder Kontrolle, für den weiteren Spielverlauf hat Wahl jedoch trotz individuellem Specialmove weit weniger Auswirkungen als beispielsweise in einem Beat’em Up. Noch nicht einmal die auf der

Auch ohne offizielle Lizenz oder eine 2 im Titel merkt man Power Disc Slam deutlich an, dass es sich Windjammers zum Vorbild genommen hat, doch leider scheint nicht nur die spielerische Inspiration aus der Mitte der 90er zu stammen. Sind die 3D-Modelle der 8 Stadien und ebenso vieler Sportler und Sportlerinnen aus aller Herren Länder technisch noch akzeptabel, sind die Wettkämpfer in ihrer Gestaltung doch absolut charmfrei und erinnern von Design her an belanglosen Figuren aus Samstag Vormittags Cartoons der Frühzeit des Privatfernsehens a la Captain Planet. Zwar unterscheiden sich die Charaktere in Attributen wie Kraft, Schnelligkeit oder Kontrolle, für den weiteren Spielverlauf hat Wahl jedoch trotz individuellem Specialmove weit weniger Auswirkungen als beispielsweise in einem Beat’em Up. Noch nicht einmal die auf der  Am abwechslungsreichsten hören sich da noch die sechs Minispiele mit je acht Stufen an, in denen die Grundmechanik des Spiels genutzt wird, um beispielsweise das runde Sportgerät zielgenau auf bewegliche Hindernisse zu Werfen oder Blöcke in einem Breakaut-Verschnitt abzuräumen. Kurzfristig können diese tatsächlich unterhalten, doch auf lange Sicht verhindert auch hier die unausgewogene Steuerung und das holprige Gameplay höheren Spielspaß, den andere arcadelastige Sportumsetzungen wie Virtua Tennis ausmacht.

Am abwechslungsreichsten hören sich da noch die sechs Minispiele mit je acht Stufen an, in denen die Grundmechanik des Spiels genutzt wird, um beispielsweise das runde Sportgerät zielgenau auf bewegliche Hindernisse zu Werfen oder Blöcke in einem Breakaut-Verschnitt abzuräumen. Kurzfristig können diese tatsächlich unterhalten, doch auf lange Sicht verhindert auch hier die unausgewogene Steuerung und das holprige Gameplay höheren Spielspaß, den andere arcadelastige Sportumsetzungen wie Virtua Tennis ausmacht.

Bevor Titel wie Rockband oder Guitar Hero vor gut 10 Jahren das Genre der Musikspiele in den Fokus des westlichen Massenmarkts rückten, wurde diese Nische hauptsächlich von skurrilen japanischen Produkten dominiert, die auch heutzutage noch abseits von sperrigen Spezialkontrollern vor allem auf mobilen Geräten anzutreffen sind. Das Wort „skurril“ trifft auf jeden Fall auch das kürzlich für bereits merkwürdige 5,48 Euro im 3DS eshop veröffentlichten Radiohammer zu, wird man doch in Gestalt der zuckersüßen Radio- DJane July Ann ohne weitere Vorwarnung mit der Aufgabe betraut, durch den Park huschende Exhibitionisten mittels eines gigantischen Hammers in ihre Schranken zu verweisen, bevor sie sich unsittlich entblößen können.

Bevor Titel wie Rockband oder Guitar Hero vor gut 10 Jahren das Genre der Musikspiele in den Fokus des westlichen Massenmarkts rückten, wurde diese Nische hauptsächlich von skurrilen japanischen Produkten dominiert, die auch heutzutage noch abseits von sperrigen Spezialkontrollern vor allem auf mobilen Geräten anzutreffen sind. Das Wort „skurril“ trifft auf jeden Fall auch das kürzlich für bereits merkwürdige 5,48 Euro im 3DS eshop veröffentlichten Radiohammer zu, wird man doch in Gestalt der zuckersüßen Radio- DJane July Ann ohne weitere Vorwarnung mit der Aufgabe betraut, durch den Park huschende Exhibitionisten mittels eines gigantischen Hammers in ihre Schranken zu verweisen, bevor sie sich unsittlich entblößen können.