3DS Review: 80’s overdrive

geschrieben am 11.02.2018

Lange bevor Polygone die Gamingwelt beherrschten, waren es vor allem Rennspiele, die mit innovativen technischen Ansätzen in die dritte Dimension vorstießen. Neben ersten versuchen räumlicher Darstellung von Automaten wie Night Driver haben insbesondere in den 80ern und frühen 90ern die Arcaderacer von Sega wie Outrun und Super Hang On oder auch Spiele für Heimgeräte wie Lotus Esprit Turbo Challange und Lamborgini American Challange mit Ihren zoomenden Sprites und dem typischen Streifenmuster der Straßen die Optik der Pseudo-3D Rennspiele geprägt. Genau diese Titel nimmt sich 80’s Overdrive zum Vorbild, dass seit einiger Zeit für 9,99 EUR in Nintendos 3DS eStore erhältlich ist. Und zumindest in Bezug auf die Präsentation waren die Entwickler von Insane Code, die freundlicherweise einen Reviewcode bereitstellten, auch erfolgreich: Dank der sauber nachgebildeten Technik von anno dazumal huschen sowohl die farbenfrohen Landschaften wie auch der restliche Verkehr flott am eigenen Fahrzeug vorbei und die 3D Fähigkeiten des Handhelds stärken noch einmal den Tiefeneffekt der sich windenden Straße. Für den namensgebenden 80er Jahre Look wurde die hübsche, handgepixelte Grafik zudem in kräftige Neonfarben getaucht und der Ästhetik der Dekade angepasst. Mit Namen wie De Loin oder Testosterando dürfte die Inspiration für die 6 erwartungsgemäß nicht lizenzierten Rennboliden nicht schwer zu erraten sein, und auch sonst wird an vielen Stellung nicht nur den eingangs erwähnten Spielen, sondern dem allgemeinen Zeitgeist der Ära mit Anspielungen auf Knight Rider oder dem Nintendo Powerglove gehuldigt. Akustisch versetzt einen der hervorragende Soundtrack vor allem durch die Stücke der Band Vektorwolf mit schmonzenden Synthieklängen ebenso in das entsprechende Jahrzehnt.

Lange bevor Polygone die Gamingwelt beherrschten, waren es vor allem Rennspiele, die mit innovativen technischen Ansätzen in die dritte Dimension vorstießen. Neben ersten versuchen räumlicher Darstellung von Automaten wie Night Driver haben insbesondere in den 80ern und frühen 90ern die Arcaderacer von Sega wie Outrun und Super Hang On oder auch Spiele für Heimgeräte wie Lotus Esprit Turbo Challange und Lamborgini American Challange mit Ihren zoomenden Sprites und dem typischen Streifenmuster der Straßen die Optik der Pseudo-3D Rennspiele geprägt. Genau diese Titel nimmt sich 80’s Overdrive zum Vorbild, dass seit einiger Zeit für 9,99 EUR in Nintendos 3DS eStore erhältlich ist. Und zumindest in Bezug auf die Präsentation waren die Entwickler von Insane Code, die freundlicherweise einen Reviewcode bereitstellten, auch erfolgreich: Dank der sauber nachgebildeten Technik von anno dazumal huschen sowohl die farbenfrohen Landschaften wie auch der restliche Verkehr flott am eigenen Fahrzeug vorbei und die 3D Fähigkeiten des Handhelds stärken noch einmal den Tiefeneffekt der sich windenden Straße. Für den namensgebenden 80er Jahre Look wurde die hübsche, handgepixelte Grafik zudem in kräftige Neonfarben getaucht und der Ästhetik der Dekade angepasst. Mit Namen wie De Loin oder Testosterando dürfte die Inspiration für die 6 erwartungsgemäß nicht lizenzierten Rennboliden nicht schwer zu erraten sein, und auch sonst wird an vielen Stellung nicht nur den eingangs erwähnten Spielen, sondern dem allgemeinen Zeitgeist der Ära mit Anspielungen auf Knight Rider oder dem Nintendo Powerglove gehuldigt. Akustisch versetzt einen der hervorragende Soundtrack vor allem durch die Stücke der Band Vektorwolf mit schmonzenden Synthieklängen ebenso in das entsprechende Jahrzehnt.

Dass der Spielspaßfunke dennoch nicht so ganz zünden will hat eine Vielzahl von Ursachen, die bereits bei Kleinigkeiten wie den schmächtig klingenden Motorengeräuschen oder etwas zu langen Ladezeiten beginnen.

Dass der Spielspaßfunke dennoch nicht so ganz zünden will hat eine Vielzahl von Ursachen, die bereits bei Kleinigkeiten wie den schmächtig klingenden Motorengeräuschen oder etwas zu langen Ladezeiten beginnen.

Während der Kursgenerator, der auf der Basis von Einstellungen wie Länge, Verkehrsdichte oder Kurvenhäufigkeit bei Bedarf stetig neue Strecken erzeugt, ein nettes Beiwerk ist, stellt der Karrieremodus wohl das Herzstück von 80’s Overdrive dar. Darin gilt es, in verschiedenen Einzelrennen, die nach und nach auf einer Karte freigeschaltet werden, diverse Konkurrenten hinter sich zu lassen, Siegprämien zu kassieren und Prestigepunkte für gewonnene Wettbewerbe anzusammeln, die einen Top-Rang in der Liste der besten Straßenrennfahrer in Aussicht stellen. Mit dem gewonnenen Preisgeld werden nicht nur die Startgebühren weiterer Rennen beglichen, sondern es wird auch in die Reparatur und Verbesserung des eigenen Wagens oder gleich in den Erwerb einer einer neuen Karosse investiert. Um die Wettbewerbe vermeintlich noch etwas interessanter zu gestalten, taucht gelegentlich eine zwielichtige Gestalt auf und bietet Boni für das Erfüllen gewisser Konditionen an. Diese Nebenmissionen reichen vom simplen Aufsammeln von Gegenstände auf der Strecke bis hin zum gezielten Rammen bestimmter Fahrer, werden aber eher beiläufig, wenn überhaupt, erfüllt, da der Spielschwerpunkt dann doch eher auf dem tatsächlichen Renngeschehen liegt. Doch auch dieses stellt über weite Strecken (haha) vor allem aufgrund der gutmütigen Fahrzeugsteuerung kaum eine Herausforderung dar. Da die Boliden in Kurven kaum aus der Spur getragen werden ist Lenken zumindest anfangs seltener nötig als erwartet. Erst gegen Ende der Kampagne gewinnt die Steckerführung – nicht zuletzt wegen der dann benötigten auf Höchstgeschindigkeit getunten Boliden- etwas an Anspruch, allerdings kommt bei angeblichen 400 km/h dann auch die ansonsten flüssige Technik gelegentlich ins Stocken. Grafisch sind die 8 Umgebungen wie Strand, Wüste oder Wald zwar wirklich nett anzusehen, aber bereits aus zig ähnlichen Spielen auch altbekannt, und können spielerisch nicht mit Überraschungen wie Wettereffekten oder anderen Herausforderungen an das fahrerische Können aufwarten. Die stattdessen gebotenen Kurven, Hügel und wechselnden Fahrbahnbreiten nebst gelegentlich begrünten Mittelstreifen sind somit allenfalls Standard, ebenso wie die in Positionsrennen wichtige KI der Kontrahenten. Denn anstelle eines glaubwürdigen Fahrverhalten wurde mit der Gummiband-Logik auf eine historisch vielleicht genretypische, deshalb aber nicht weniger enttäuschende Mechanik gesetzt. An diesem Punkt hätte das so traditionell daherkommende 80’s Overdrive tatsächlich von den Errungenschaften moderner Spiele profitieren können.

Stattdessen ist das Fahrerfeld stets eng beisammen und dem Spieler dicht auf den Fersen, egal welchen Vorsprung man vermeintlich herausgefahren hat. Noch offensichtlicher werden diese Mängel bei den gelegentlich auftauchen Polizeistreifen: Wo rasante Verfolgungsjagden die Raserei hätten auflockern können, setzten sich die Gesetzeshüter stets exakt viermal schlenkernd vor das eigene Fahrzeug und verkommen so zu banalen Hindernissen, egal, bei welchem Tempo.

Zur Ehren- und Spielspaßrettung überzeugt zumindest Time Attack – der dritte Modus um Bunde – mit einem netten Konzept: offensichtlich vom Klassiker Outrun bis hin zu den Verzweigungen am Abschnittsende inspiriert, gibt es hier keine direkte Konkurrenz, sondern ausschließlich einen stetig heruntertickenden Zeitlimit. Doch nicht nur beim Erreichen eines Etappenziels wird dem Countdown wieder eine Minute gutgeschrieben, sondern es wandern auch einige wenige Sekunden auf der Zeitkonto, wenn der weiterhin vorhandene Verkehr eng überholt wird. Das zwingt zu einer viel aggressiveren und risikoreichen Fahrweise, die selbst die mitunter etwas fragwürdige Kollisionsabfrage vergessen lässt.

Zur Ehren- und Spielspaßrettung überzeugt zumindest Time Attack – der dritte Modus um Bunde – mit einem netten Konzept: offensichtlich vom Klassiker Outrun bis hin zu den Verzweigungen am Abschnittsende inspiriert, gibt es hier keine direkte Konkurrenz, sondern ausschließlich einen stetig heruntertickenden Zeitlimit. Doch nicht nur beim Erreichen eines Etappenziels wird dem Countdown wieder eine Minute gutgeschrieben, sondern es wandern auch einige wenige Sekunden auf der Zeitkonto, wenn der weiterhin vorhandene Verkehr eng überholt wird. Das zwingt zu einer viel aggressiveren und risikoreichen Fahrweise, die selbst die mitunter etwas fragwürdige Kollisionsabfrage vergessen lässt.

Doch auch diese Spielvariante hat Ihre Schwächen und beweist, dass manchmal weniger mehr wäre: Denn während man bei Outruns Spritztour über 5 Abschnitte stets ein klares Ziel vor Augen hat, übertreibt es 80’s Overdrive und wartet mit einem Streckennetz auf, dass über satte 25 Etappen geht (wohlgemerkt mit jeweils 2 Alternativen weiteren Streckenführungen am Ende). Ob am Ende der „Streckenpyramide“ tatsächlich eine Belohnung wartet oder „Time-Attack“ ein Synonym für eine Endlosraserei ist vermag ich nicht zu sagen, zu gering war die Motivation – angesichts der ansonsten dann doch recht unspektakulären Rennen – Zeit in diesen eigentlich auf schnellen Arcadespaß ausgelegt Modus zu investieren.

Für den geneigten Retro-Raser Fan mag 80’s Overdrive aufgrund der ordentlichen Technik und ansprechenden Präsentation somit einen Blick wert sein, spielerisch platziert es sich jedoch eher im fahrerischen Mittelfeld und kann mit den Vorbildern wie Outrun oder Super Hang on nicht ganz mithalten. Diese wissen auch heutzutage neben dem Kultfaktor auch noch mit intensivem Gameplay zu unterhalten und sind zu allen Überfluss ebenfalls auf dem 3DS in aufpolierter Form und für weit aus weniger Geld erhältlich.

Auch ohne offizielle Lizenz oder eine 2 im Titel merkt man Power Disc Slam deutlich an, dass es sich Windjammers zum Vorbild genommen hat, doch leider scheint nicht nur die spielerische Inspiration aus der Mitte der 90er zu stammen. Sind die 3D-Modelle der 8 Stadien und ebenso vieler Sportler und Sportlerinnen aus aller Herren Länder technisch noch akzeptabel, sind die Wettkämpfer in ihrer Gestaltung doch absolut charmfrei und erinnern von Design her an belanglosen Figuren aus Samstag Vormittags Cartoons der Frühzeit des Privatfernsehens a la Captain Planet. Zwar unterscheiden sich die Charaktere in Attributen wie Kraft, Schnelligkeit oder Kontrolle, für den weiteren Spielverlauf hat Wahl jedoch trotz individuellem Specialmove weit weniger Auswirkungen als beispielsweise in einem Beat’em Up. Noch nicht einmal die auf der

Auch ohne offizielle Lizenz oder eine 2 im Titel merkt man Power Disc Slam deutlich an, dass es sich Windjammers zum Vorbild genommen hat, doch leider scheint nicht nur die spielerische Inspiration aus der Mitte der 90er zu stammen. Sind die 3D-Modelle der 8 Stadien und ebenso vieler Sportler und Sportlerinnen aus aller Herren Länder technisch noch akzeptabel, sind die Wettkämpfer in ihrer Gestaltung doch absolut charmfrei und erinnern von Design her an belanglosen Figuren aus Samstag Vormittags Cartoons der Frühzeit des Privatfernsehens a la Captain Planet. Zwar unterscheiden sich die Charaktere in Attributen wie Kraft, Schnelligkeit oder Kontrolle, für den weiteren Spielverlauf hat Wahl jedoch trotz individuellem Specialmove weit weniger Auswirkungen als beispielsweise in einem Beat’em Up. Noch nicht einmal die auf der  Am abwechslungsreichsten hören sich da noch die sechs Minispiele mit je acht Stufen an, in denen die Grundmechanik des Spiels genutzt wird, um beispielsweise das runde Sportgerät zielgenau auf bewegliche Hindernisse zu Werfen oder Blöcke in einem Breakaut-Verschnitt abzuräumen. Kurzfristig können diese tatsächlich unterhalten, doch auf lange Sicht verhindert auch hier die unausgewogene Steuerung und das holprige Gameplay höheren Spielspaß, den andere arcadelastige Sportumsetzungen wie Virtua Tennis ausmacht.

Am abwechslungsreichsten hören sich da noch die sechs Minispiele mit je acht Stufen an, in denen die Grundmechanik des Spiels genutzt wird, um beispielsweise das runde Sportgerät zielgenau auf bewegliche Hindernisse zu Werfen oder Blöcke in einem Breakaut-Verschnitt abzuräumen. Kurzfristig können diese tatsächlich unterhalten, doch auf lange Sicht verhindert auch hier die unausgewogene Steuerung und das holprige Gameplay höheren Spielspaß, den andere arcadelastige Sportumsetzungen wie Virtua Tennis ausmacht. Bevor Titel wie Rockband oder Guitar Hero vor gut 10 Jahren das Genre der Musikspiele in den Fokus des westlichen Massenmarkts rückten, wurde diese Nische hauptsächlich von skurrilen japanischen Produkten dominiert, die auch heutzutage noch abseits von sperrigen Spezialkontrollern vor allem auf mobilen Geräten anzutreffen sind. Das Wort „skurril“ trifft auf jeden Fall auch das kürzlich für bereits merkwürdige 5,48 Euro im 3DS eshop veröffentlichten Radiohammer zu, wird man doch in Gestalt der zuckersüßen Radio- DJane July Ann ohne weitere Vorwarnung mit der Aufgabe betraut, durch den Park huschende Exhibitionisten mittels eines gigantischen Hammers in ihre Schranken zu verweisen, bevor sie sich unsittlich entblößen können.

Bevor Titel wie Rockband oder Guitar Hero vor gut 10 Jahren das Genre der Musikspiele in den Fokus des westlichen Massenmarkts rückten, wurde diese Nische hauptsächlich von skurrilen japanischen Produkten dominiert, die auch heutzutage noch abseits von sperrigen Spezialkontrollern vor allem auf mobilen Geräten anzutreffen sind. Das Wort „skurril“ trifft auf jeden Fall auch das kürzlich für bereits merkwürdige 5,48 Euro im 3DS eshop veröffentlichten Radiohammer zu, wird man doch in Gestalt der zuckersüßen Radio- DJane July Ann ohne weitere Vorwarnung mit der Aufgabe betraut, durch den Park huschende Exhibitionisten mittels eines gigantischen Hammers in ihre Schranken zu verweisen, bevor sie sich unsittlich entblößen können. Bei seinem Weg auf hiesige Konsolen der 3DS-Familie hat das Shoot’em Up Steel Empire bereits eine über 20 jährige und diverse Konsolen umspannende Reise hinter sich.

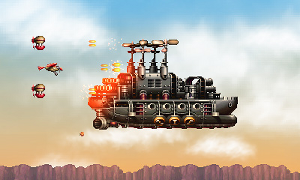

Bei seinem Weg auf hiesige Konsolen der 3DS-Familie hat das Shoot’em Up Steel Empire bereits eine über 20 jährige und diverse Konsolen umspannende Reise hinter sich. Erwähnenswert sind in diesem Zusammenhang vor allem die kleine, einfache Animationen, mit der das Spiel sehr viel lebendiger wirkt als die klassischen Weltraumshooter. Überall schlagen kleine Flügel, drehen sich Propeller, tritt Dampf aus Leitungen oder bewegen sich Kolben und Kanonen auf und ab. Bei größeren Gegnern, die in mehreren Phasen zerlegt werden müssen, lassen sich zudem wunderbar die bereits zerstörten Bereiche ausmachen. Neben der grundsätzlichen Überarbeitung der Sprites im Rahmen des Remakes bereichern darüber hinaus auch noch der dezente Einsatz von moderne Licht-, Explosions- und Rauch-Effekten so wie herumfliegende Trümmerteile die Szenerie.

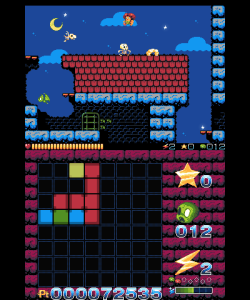

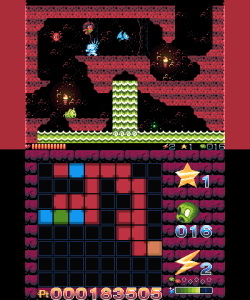

Erwähnenswert sind in diesem Zusammenhang vor allem die kleine, einfache Animationen, mit der das Spiel sehr viel lebendiger wirkt als die klassischen Weltraumshooter. Überall schlagen kleine Flügel, drehen sich Propeller, tritt Dampf aus Leitungen oder bewegen sich Kolben und Kanonen auf und ab. Bei größeren Gegnern, die in mehreren Phasen zerlegt werden müssen, lassen sich zudem wunderbar die bereits zerstörten Bereiche ausmachen. Neben der grundsätzlichen Überarbeitung der Sprites im Rahmen des Remakes bereichern darüber hinaus auch noch der dezente Einsatz von moderne Licht-, Explosions- und Rauch-Effekten so wie herumfliegende Trümmerteile die Szenerie. Ursprünglich als Homebrew für die Retro-Konsole MSX im Jahr 2012 entwickelt ist das kleine Plattfom-Spielchen Zombie Incident seit kurzem in aufgehübschter Fassung für faire 1,99 Euro in Nintendos 3DS eStore zu haben. Als kleine Randnotiz reanimiert der Titel übrigens getreu seiner Retro-Wurzeln auch die fast in Vergessenheit geratenen Kunst, bei der Charaktergestaltung für Cover beziehungsweise Titelbildschirm so weit wie möglich von der Darstellung im Spielgeschehen abzuweichen. Stellt sich Titelheldin Nana bei Spielstart als Anime-Amazone mit wallendem Haar und knappen Outfit dar, ähnelt die zu steuernde Figur im tatsächlichen Spiel eher Bub und Bob aus Rainbow Islands beziehungsweise Bubble Bobble. Auch in Sachen Story, Grafik, Sound und Gameplay orientiert sich Zombie Incident an den Videospielen und Arcadeklassikern der frühen Achtziger. Eine vom Chaos heimgesuchte Festung, in der das Böse besiegt und 8 versteckte Sterne gefunden werden wollen, muss als Motivation für das unspektakuläre Hüpfabenteuer reichen, die Chiptune-Musik, die abgesehen von einigen kurzen Jingels lediglich aus einem einzigen Song besteht, düdelt unauffällig vor sich hin, und die Pixeloptik ist in einem authentischen Look gehalten, der irgendwo zwischen knuffiger 8 und 16 Bit Ästhetik einzuordnen ist. Im Zuge der Aufbereitung für Nintendos Handheld spendierte man der recht generischen 2D-Umgebung zudem ein 3D Makeover, das Hintergrund, Spielfiguren und Plattformen auf jeweils eigene Ebenen verteilt. Unglücklicherweise scheinen damit Mauerwerk oder Höhlenböden weit näher, als die Charaktere, die sich auf Ihnen bewegen. Mit der Zeit gewöhnt man sich zwar an diesen optisch irritierenden Effekt, mit deaktivierter oder zumindest stark heruntergeregelter räumlicher Darstellung ergibt sich aber ein weitaus stimmigeres Bild. Besser gelungen ist da schon die Einbindung des unteren Bildschirms, der als Karte nicht nur die Verbindungen der 64 bildschirmgroßen Räume untereinander aufzeigt, sondern auch darüber Auskunft gibt, ob sich im jeweiligen Abschnitt noch Feindvolk befindet. Dieses stellt neben sehr vereinzelt auftretenden Stachelgruben oder Säureflüssen die einzige Bedrohung im Spiel dar und setzt sich wenig innovativ aus den üblichen Verdächtigen wie Spinnen, Feldermausen oder den namensgebenden Zombies zusammen, die in klassischer Genre-manier per Sprung auf den Kopf ausgeschaltet werden.

Ursprünglich als Homebrew für die Retro-Konsole MSX im Jahr 2012 entwickelt ist das kleine Plattfom-Spielchen Zombie Incident seit kurzem in aufgehübschter Fassung für faire 1,99 Euro in Nintendos 3DS eStore zu haben. Als kleine Randnotiz reanimiert der Titel übrigens getreu seiner Retro-Wurzeln auch die fast in Vergessenheit geratenen Kunst, bei der Charaktergestaltung für Cover beziehungsweise Titelbildschirm so weit wie möglich von der Darstellung im Spielgeschehen abzuweichen. Stellt sich Titelheldin Nana bei Spielstart als Anime-Amazone mit wallendem Haar und knappen Outfit dar, ähnelt die zu steuernde Figur im tatsächlichen Spiel eher Bub und Bob aus Rainbow Islands beziehungsweise Bubble Bobble. Auch in Sachen Story, Grafik, Sound und Gameplay orientiert sich Zombie Incident an den Videospielen und Arcadeklassikern der frühen Achtziger. Eine vom Chaos heimgesuchte Festung, in der das Böse besiegt und 8 versteckte Sterne gefunden werden wollen, muss als Motivation für das unspektakuläre Hüpfabenteuer reichen, die Chiptune-Musik, die abgesehen von einigen kurzen Jingels lediglich aus einem einzigen Song besteht, düdelt unauffällig vor sich hin, und die Pixeloptik ist in einem authentischen Look gehalten, der irgendwo zwischen knuffiger 8 und 16 Bit Ästhetik einzuordnen ist. Im Zuge der Aufbereitung für Nintendos Handheld spendierte man der recht generischen 2D-Umgebung zudem ein 3D Makeover, das Hintergrund, Spielfiguren und Plattformen auf jeweils eigene Ebenen verteilt. Unglücklicherweise scheinen damit Mauerwerk oder Höhlenböden weit näher, als die Charaktere, die sich auf Ihnen bewegen. Mit der Zeit gewöhnt man sich zwar an diesen optisch irritierenden Effekt, mit deaktivierter oder zumindest stark heruntergeregelter räumlicher Darstellung ergibt sich aber ein weitaus stimmigeres Bild. Besser gelungen ist da schon die Einbindung des unteren Bildschirms, der als Karte nicht nur die Verbindungen der 64 bildschirmgroßen Räume untereinander aufzeigt, sondern auch darüber Auskunft gibt, ob sich im jeweiligen Abschnitt noch Feindvolk befindet. Dieses stellt neben sehr vereinzelt auftretenden Stachelgruben oder Säureflüssen die einzige Bedrohung im Spiel dar und setzt sich wenig innovativ aus den üblichen Verdächtigen wie Spinnen, Feldermausen oder den namensgebenden Zombies zusammen, die in klassischer Genre-manier per Sprung auf den Kopf ausgeschaltet werden. Für ein wenig Eigenständigkeit sorgt neben der Fähigkeit zum Wandsprung eine dezente Auflevelmechanik, die Gegner eines Rangs so lange gegen Attacken immun hält, bis Nana ihrerseits durch das Besiegen von Feinden das entsprechende Niveau erreicht. Da jeder erfolgreicher Angriff die Widersacher nicht sofort erledigt, sondern lediglich einen der maximal sieben durch Farbe gekennzeichneten Level zurückstuft, müssen diese in der Regel mehrfach und mit Bedacht angegangen werden, zumal sie sich nach dem Erleiden von Schaden für eine kurze Zeit in eine unbesiegbare Rauchwolke verwandeln. In ihrer schwächsten Form wandeln sie dann als putzig gestaltete Skelette durch die hinreichend komplexen Bildschirmlevel, bevor sie endgültig das Zeitliche segnen. Leider ist jedoch die höchste Angriffsstufe schon relativ früh erreicht, und auch die simplen Bewegungsmuster, die Untote und -geziefer stetig zwischen zwei Punkten hin und her patrouillieren lassen, tragen zur Eintönigkeit im Spielablauf bei. Obwohl Zombie Incident somit nicht wirklich schwer ist, sorgen einige fragwürdige Stellen im Leveldesign wie hoch fliegende Gegner unter niedrigen Decken für häufigen Feindkontakt, so dass sich die anfangs recht üppig erscheinende Gesundheitsanzeige rasch leert. Erst mit dem vollständigen Säubern eines Raums lassen sich einige Lebensbalken zurückgewinnen und gleichzeitig die im Bollwerk verteilten Tore zu Kammern öffnen, welche potentiell die zu suchenden Sterne beheimaten und außerdem als Checkpunkte dienen. Auch einige technische Unstimmigkeiten, die sich bereits beim über den Bildschirmrand hinausragenden deutschen Introtext abzeichnen, zehren an Nerven und Lebensleiste gleichermaßen. Gelegentlich kommt es trotz sehr präzieser Steuerung zu „Nachhüpfern“ im Anschluss an die Landung. Außerdem wird bei Sprüngen im oberen Bildschirmbereich direkt in das darüber liegende Gebiet umgeschaltet, um anschließend unvermittelt wieder zum Ausgangspunkt zurückzukehren. Darüber hinaus sollte man es vermeiden, während der Sterbeanimation einen Speicherraum zu betreten, will man den Rest des Spiels nicht als sprunglahmer Gehirnfresser bestreiten oder das Abenteuer von vorne beginnen. Denn abgesehen von der zufälligen Verteilung der Sterne und einem erweiterten Abspann, sollte man alle 250 Modermonster besiegen, gibt es wenig, was einen erneuten Durchgang rechtfertigt. Selbst die Online-Highscrore-Liste, die nach circa fünf Stunden einen soliden dreißigsten Platz in der Weltrangliste bestätigte, motiviert kaum, da sich das Bewertungssystem nicht wirklich erschließt.

Für ein wenig Eigenständigkeit sorgt neben der Fähigkeit zum Wandsprung eine dezente Auflevelmechanik, die Gegner eines Rangs so lange gegen Attacken immun hält, bis Nana ihrerseits durch das Besiegen von Feinden das entsprechende Niveau erreicht. Da jeder erfolgreicher Angriff die Widersacher nicht sofort erledigt, sondern lediglich einen der maximal sieben durch Farbe gekennzeichneten Level zurückstuft, müssen diese in der Regel mehrfach und mit Bedacht angegangen werden, zumal sie sich nach dem Erleiden von Schaden für eine kurze Zeit in eine unbesiegbare Rauchwolke verwandeln. In ihrer schwächsten Form wandeln sie dann als putzig gestaltete Skelette durch die hinreichend komplexen Bildschirmlevel, bevor sie endgültig das Zeitliche segnen. Leider ist jedoch die höchste Angriffsstufe schon relativ früh erreicht, und auch die simplen Bewegungsmuster, die Untote und -geziefer stetig zwischen zwei Punkten hin und her patrouillieren lassen, tragen zur Eintönigkeit im Spielablauf bei. Obwohl Zombie Incident somit nicht wirklich schwer ist, sorgen einige fragwürdige Stellen im Leveldesign wie hoch fliegende Gegner unter niedrigen Decken für häufigen Feindkontakt, so dass sich die anfangs recht üppig erscheinende Gesundheitsanzeige rasch leert. Erst mit dem vollständigen Säubern eines Raums lassen sich einige Lebensbalken zurückgewinnen und gleichzeitig die im Bollwerk verteilten Tore zu Kammern öffnen, welche potentiell die zu suchenden Sterne beheimaten und außerdem als Checkpunkte dienen. Auch einige technische Unstimmigkeiten, die sich bereits beim über den Bildschirmrand hinausragenden deutschen Introtext abzeichnen, zehren an Nerven und Lebensleiste gleichermaßen. Gelegentlich kommt es trotz sehr präzieser Steuerung zu „Nachhüpfern“ im Anschluss an die Landung. Außerdem wird bei Sprüngen im oberen Bildschirmbereich direkt in das darüber liegende Gebiet umgeschaltet, um anschließend unvermittelt wieder zum Ausgangspunkt zurückzukehren. Darüber hinaus sollte man es vermeiden, während der Sterbeanimation einen Speicherraum zu betreten, will man den Rest des Spiels nicht als sprunglahmer Gehirnfresser bestreiten oder das Abenteuer von vorne beginnen. Denn abgesehen von der zufälligen Verteilung der Sterne und einem erweiterten Abspann, sollte man alle 250 Modermonster besiegen, gibt es wenig, was einen erneuten Durchgang rechtfertigt. Selbst die Online-Highscrore-Liste, die nach circa fünf Stunden einen soliden dreißigsten Platz in der Weltrangliste bestätigte, motiviert kaum, da sich das Bewertungssystem nicht wirklich erschließt.  … Gunman Clive 2 ist ein wirklich hübsches Spiel mit durchschnittlichem Spielspaß … Ähnlich abrupt wie dieser Review beginnt auch der zweite Teil von

… Gunman Clive 2 ist ein wirklich hübsches Spiel mit durchschnittlichem Spielspaß … Ähnlich abrupt wie dieser Review beginnt auch der zweite Teil von  Des weiteren mag der Verzicht auf Speicherpunkte innerhalb eines Spielabschnitts seinen Ursprung in den Konventionen der klassischen Vorbilder haben und aufgrund der Kürze der Level auch nicht weiter ins Gewicht fallen – Es ist aber dennoch vor allem beim ersten Durchlauf nervig, wenn der letzte Sprung in einem Abgrund endet und deshalb bereits problemlos gemeisterte Passagen, die mehr auf Auswendiglernen denn auf Dynamik setzen, erneut angegangen werden müssen. So mäßig die normalen Level ausfallen, um so gelunger sind dagegen die Bosskämpfe gegen kreativ gestalteten Widersacher. Diese profitieren im großen Maße von variantenreichen Angriffsmustern und sind ebenso wie der Rest des Spiels dank des einmaligen Grafikstils prächtig in Szene gesetzt. Der Optik sieht man ihren polygonalen Charakter allenfalls auf den zweiten Blick ob der flüssigen Animationen oder der dezenten räumlichen Tiefe bei aktiviertem 3D-Effekt an. Stattdessen wirkt sie vielmehr wie eine Bleistiftskizze oder unsauberer Linoldruck auf pastellfarbenem Papier. Doch auch der visuelle Aspekt von Gunman Clive 2 ist nicht ohne vereinzelte Schwachstellen. So können die monochromen Schüsse aufgrund ihrer Größe schon mal übersehen werden, und einzelne Level sind in derartig dunklen Farben gehalten, dass Umgebungselemente kaum auszumachen sind. Ähnlich zwiespältig ist auch der Soundtrack, der zwar interessante Musikstücke unter Verwendung von Banjo oder Klarinette enthält und somit thematisch das Western-Ambiente der namensgebenden Hauptfigur gut aufgreift, grundsätzlich aber nicht so ganz zum Geschehen auf dem Bildschirm passen will und sich darüber hinaus in der relativ geringen Spielzeit von knapp zwei Stunden häufig wiederholt.

Des weiteren mag der Verzicht auf Speicherpunkte innerhalb eines Spielabschnitts seinen Ursprung in den Konventionen der klassischen Vorbilder haben und aufgrund der Kürze der Level auch nicht weiter ins Gewicht fallen – Es ist aber dennoch vor allem beim ersten Durchlauf nervig, wenn der letzte Sprung in einem Abgrund endet und deshalb bereits problemlos gemeisterte Passagen, die mehr auf Auswendiglernen denn auf Dynamik setzen, erneut angegangen werden müssen. So mäßig die normalen Level ausfallen, um so gelunger sind dagegen die Bosskämpfe gegen kreativ gestalteten Widersacher. Diese profitieren im großen Maße von variantenreichen Angriffsmustern und sind ebenso wie der Rest des Spiels dank des einmaligen Grafikstils prächtig in Szene gesetzt. Der Optik sieht man ihren polygonalen Charakter allenfalls auf den zweiten Blick ob der flüssigen Animationen oder der dezenten räumlichen Tiefe bei aktiviertem 3D-Effekt an. Stattdessen wirkt sie vielmehr wie eine Bleistiftskizze oder unsauberer Linoldruck auf pastellfarbenem Papier. Doch auch der visuelle Aspekt von Gunman Clive 2 ist nicht ohne vereinzelte Schwachstellen. So können die monochromen Schüsse aufgrund ihrer Größe schon mal übersehen werden, und einzelne Level sind in derartig dunklen Farben gehalten, dass Umgebungselemente kaum auszumachen sind. Ähnlich zwiespältig ist auch der Soundtrack, der zwar interessante Musikstücke unter Verwendung von Banjo oder Klarinette enthält und somit thematisch das Western-Ambiente der namensgebenden Hauptfigur gut aufgreift, grundsätzlich aber nicht so ganz zum Geschehen auf dem Bildschirm passen will und sich darüber hinaus in der relativ geringen Spielzeit von knapp zwei Stunden häufig wiederholt.