3DS Review: Steel Empire – the (steel) empire strikes back

geschrieben am 22.12.2015

Bei seinem Weg auf hiesige Konsolen der 3DS-Familie hat das Shoot’em Up Steel Empire bereits eine über 20 jährige und diverse Konsolen umspannende Reise hinter sich.

Bei seinem Weg auf hiesige Konsolen der 3DS-Familie hat das Shoot’em Up Steel Empire bereits eine über 20 jährige und diverse Konsolen umspannende Reise hinter sich.

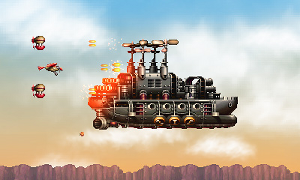

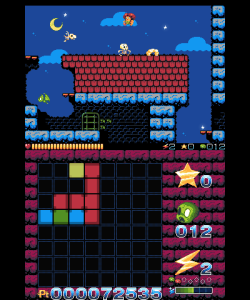

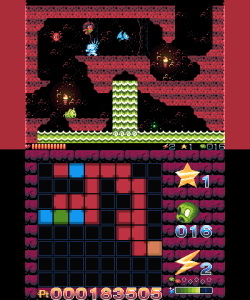

Ursprünglich 1992 für das Mega Drive entwickelt, wurde das auch als empire of steel bekannte Spiel 2004 auf den Game Boy Advanced in erweiterter Form portiert und erschien 2014 als 3DS Remake in Japan und den USA, um schließlich diese Woche für stolze 15,99 Euro auch im europäischen eStore aufzuschlagen. Seine Wurzeln auf Segas für Shooter wie Thunderforce oder Gynoug bekannten Konsole aus den 90ern merkt man Steel Empire dann auch trotz überarbeiteter Präsentation deutlich an, präsentiert sich der Titel doch als schnörkelloses und puristisches Ballerspiel alter Schule. In einer fiktiven Steampunkversion des neunzehnten Jahrhunderts gilt es auf Seiten der Silverhead-Republik in den bewaffneten Konflikt mit dem Motorhead-Imperium einzugreifen und in Seitenansicht hunderte Zeppeline, Flugmaschinen und andere Kriegsgeräte in Schutt und Asche zu legen, um unbeschadet das Levelende zu erreichen. Dazu wird vor jeder der sieben mit einem kurzen Text eingeleiteten und auf einer Landkarte markierten Mission entweder der flinke, an einen Vogel erinnernde Gleiter Etopirika oder das etwas robustere Luftschiff ZEP-01 als zu steuerndes Gefährt gewählt. Diese beiden unterscheiden sich zwar geringfügig in Geschwindigkeit und Panzerung, ähneln sich spielerisch jedoch stark und nutzen zudem praktisch identische Waffensysteme, basierend auf normalen, gerade abgefeuerten Schüssen und zeitgleich im Bogen geworfenen Bomben. Andere Waffen werden im Laufe der größtenteils von links nach rechts durchquerten, teilweise aber auch in andere Richtungen scrollenden Level leider nicht aufgesammelt. Stattdessen lassen sich die Bordgeschütze mit Hilfe von je drei Powerups bis zu 20 mal verbessern und verfügen somit wenigstens über ein etwas breiteres Schussfeld und höhere Bombenfrequenz. Mit anderen an Fallschirmen herabschwebenden oder von Gegner fallen gelassenen Symbolen lassen sich zwei Begleitmaschinen herbeirufen, das Punktekonto aufbessern, die Lebensenergie auffrischen oder der Vorrat an alles vernichtenden Smartbombs aufstocken. In Sachen Pick-Ups gibt sich Steel Empire somit recht traditionell und erfüllt allenfalls die Genrepflichten. Etwas Eigenständigkeit bietet dagegen die Möglichkeit, wahlweise nach rechts oder links zu feuern und somit den aus allen Richtungen auftretenden Feinden – in Form von Zwischen- oder bildschirmfüllenden Endgegnern gerne auch mal stückchenweise – den Garaus zu machen. Diese sind phantasievoll und detailliert gestaltet, greifen ihrerseits aber ebenfalls auf eine überschaubares Repertoire an Angriffen zurück, indem sie entweder langsame, einzeln gezielt oder gestreut abgefeuerte Kugeln verwenden, denen ausgewichen werden muss, oder auf schnellere, teils gesteuerte Raketen zurückgreifen, die abgeschossen werden können. Dieser dezente Mangel an Abwechslung fällt aber nicht weiter ins Gewicht, da zumindest die Gegnerwellen und Angriffsmuster variantenreich sind und somit stets für genügend Action sorgen, ohne zu überfordern. All zu taktisches Vorgehen ist dabei jedoch selbst bei den Bossen, die in späteren Abschnitten gerne auch mal ein zweites oder drittes mal auftauchen, selten gefragt. Üblicherweise reicht die Kombination aus Ausweichen und Draufhalten aus, wobei vor allem die finalen Levelwächter eine fast schon frustrierende Menge an Schaden aushalten.

Insgesamt gestaltet sich Steel Empire jedoch recht einsteigerfreundlich und richtet sich auch an Spieler, die keine Genreprofis sind. Dass auf dem leichtesten Schwierigkeitsgrad bereits beim ersten Durchlauf praktisch ohne Schiffsverlust nach circa 40 Minuten der Abspann über die 3D-Mattscheibe flimmerte, lag nicht etwas an den übermenschlichen Shoot’em-up Skills des Autors, sondern vielmehr an der einfachen und unmittelbaren Steuerung, dem überschaubaren Tempo und Schussaufkommen, dass weitab von modernen Bullet-Hell-Shootern ist, so wie weiteren Designentscheidungen, die eine längere Lebenserwartung sicherstellen und Steel Empire zugänglicher als andere Vertreter seiner Zunft macht. Dank wieder auffüllbarer Energieleiste lassen sich auch mit der großzügigen Kollisionsabfrage einige Treffer wegstecken, bevor ein neues Schiff den Hangar verlassen muss, und selbst in diesem Fall verliert man lediglich die eventuell aufgesammelten Unterstützung, behält jedoch Waffenlevel und setzt den jeweiligen Spielabschnitt unmittelbar fort. Spätestens ab dem dritten der vier Schwierigkeitsgrade wird jedoch die Motorhead-Armee zunehmens schießwütiger und bietet genügend Herausforderung und Chancen zum Scheitern. Das Erfüllen der letzte Aufgabe, die einen Abschluss auf dem Schwierigkeitsgrad Hard ohne Lebensverlust oder Einsatz der Smartbomb fordert, dürfte mir daher auf ewig verwehrt bleiben. Dieses zugegebenermaßen simple Achievmentsystem, dessen Anforderungen eher beiläufiger Natur sind, dürfte nur eine von vielen Erweiterungen der 3DS Version sein, deren augenscheinlichste mit Sicherheit die grafischen Anpassungen sein dürfte. Dank seiner farbenfrohen Welt aus dampfbetriebenen, julesverneschen Gerätschaften verfügt Steel Empire über einen sehr eigenen Look, auch wenn das Design im Rahmen des Steampunk-Konzepts noch recht „brav“ gehalten ist und nicht ganz den Charme und die Abgedrehtheit beispielsweise der Metal Slug Vehikel erreicht.

Auch die etwas generischen und faden Landschaften halten sich kreativ zurück, verändern sich innerhalb der einzelnen Passagen nur wenig und vermitteln selten das Gefühl, auf ein konkretes Ziel hinzusteuern.

Somit durchfliegt man unspektakuläre Kulissen wie Stadt, wolkenverhangener Himmel oder Küstenabschnitt und trifft auf waffenstarrende Züge, U-Boote und Flugschiffe, wie sie in ihrer Urform auch einer Zeichnung von Leonardo Da Vinci hätten entspringen können.

Erwähnenswert sind in diesem Zusammenhang vor allem die kleine, einfache Animationen, mit der das Spiel sehr viel lebendiger wirkt als die klassischen Weltraumshooter. Überall schlagen kleine Flügel, drehen sich Propeller, tritt Dampf aus Leitungen oder bewegen sich Kolben und Kanonen auf und ab. Bei größeren Gegnern, die in mehreren Phasen zerlegt werden müssen, lassen sich zudem wunderbar die bereits zerstörten Bereiche ausmachen. Neben der grundsätzlichen Überarbeitung der Sprites im Rahmen des Remakes bereichern darüber hinaus auch noch der dezente Einsatz von moderne Licht-, Explosions- und Rauch-Effekten so wie herumfliegende Trümmerteile die Szenerie.

Erwähnenswert sind in diesem Zusammenhang vor allem die kleine, einfache Animationen, mit der das Spiel sehr viel lebendiger wirkt als die klassischen Weltraumshooter. Überall schlagen kleine Flügel, drehen sich Propeller, tritt Dampf aus Leitungen oder bewegen sich Kolben und Kanonen auf und ab. Bei größeren Gegnern, die in mehreren Phasen zerlegt werden müssen, lassen sich zudem wunderbar die bereits zerstörten Bereiche ausmachen. Neben der grundsätzlichen Überarbeitung der Sprites im Rahmen des Remakes bereichern darüber hinaus auch noch der dezente Einsatz von moderne Licht-, Explosions- und Rauch-Effekten so wie herumfliegende Trümmerteile die Szenerie.

Auch die 3D-Anpassung ist gut gelungen, sieht die für 2D Spiele typische Aufteilung auf einzelne Ebenen doch nicht nur bei den parallel scrollenden Leveln nett aus, sondern hilft auch dabei, spielrelevante Objekte von schmückendem Beiwerk zu unterscheiden. Selbst abgeschossene Feinde stören nicht den Blick auf das Wesentliche, da auch sie eine Ebene nach hinten verfrachtet werden und somit selbst im hektischen Kugelhagel nur selten die Übersicht verloren geht, zumal sämtliche Anzeigen wie Energie oder Punktzahl auf den unteren Bildschirm ausgelagert wurden.

Mit krachenden Explosionen und typischem 90er Jahre Shooter-Rock wird darüber hinaus auch den Ohren einiges geboten, wobei diesbezüglich keine neuen Maßstäbe gesetzt werden und die musikalische Ausrichtung wohl eher Geschmackssache ist.

Damit ist Steel Empire eine technisch überaus gelungene Umsetzung eines klassischen Shoot’em Ups, dass zwar nicht ganz an die Klasse eines R-Type oder Gradius heran reicht oder mit modernen Titeln konkurrieren kann, aber dennoch eine Menge bodenständigen Spaß bietet. Ob einem der in unter einer Stunde abgeschlossenen Umfang 16 Euro wert ist oder ob man lieber auf ein Angebot wartet, sollte jedem selbst überlassen bleiben. Auf jeden Fall wäre es nicht schlecht, wenn der angedachte Nachfolger Burning Steel oder ein anderer Shooter mit mehr kreativer Freiheit auf dem aufbauen würde, was die Entwickler von Hot B und Mebius mit dieser 3DS-Version geschaffen haben.

Letzte Woche erschien mit Batman: Arkham Knight der jüngster Teil von Rocksteadys Arkham Reihe – einer Serie, die nicht nur grundsätzlich für ihre spielerischen Qualitäten geschätzt wird, sondern auch als Paradebeispiel für hochwertige und authentische Umsetzungen von Lizenzen im Allgemeinen und der Batman-Comics im Speziellen gilt. Fand sich der dunkle Ritter bei früheren Versoftungen nicht selten in beliebigen Action-Plattformern oder Gurken wie Batman: Dark Tomorrow wieder, wurde 2009 Batman: Arkham Asylum zu recht dafür gepriesen, wie sehr es die Essenz der Vorlage einfing.

Letzte Woche erschien mit Batman: Arkham Knight der jüngster Teil von Rocksteadys Arkham Reihe – einer Serie, die nicht nur grundsätzlich für ihre spielerischen Qualitäten geschätzt wird, sondern auch als Paradebeispiel für hochwertige und authentische Umsetzungen von Lizenzen im Allgemeinen und der Batman-Comics im Speziellen gilt. Fand sich der dunkle Ritter bei früheren Versoftungen nicht selten in beliebigen Action-Plattformern oder Gurken wie Batman: Dark Tomorrow wieder, wurde 2009 Batman: Arkham Asylum zu recht dafür gepriesen, wie sehr es die Essenz der Vorlage einfing.

Gleiches gilt auch für die Grafik, die mit Ihrem flachen, bunten Look auf Screenshots vielleicht etwas unspektakulär aussehen mag, sich mit auf die Akustik abgestimmten Animationen und dynamischen Zooms und Farbwechseln in Bewegung aber perfekt mit dem Sound zum audiovisuellen Erlebnis vereint. Spätestens mit dem Metall-Planeten, der weitestgehend in Schwarz-Weiß und einem endlosen Zoom ähnlich dem Video zu seven nation army präsentiert wird, hat sich Planet Quest seine einleitende Epilepsie-Warnung redlich verdient. Derartige grafische Eigenheiten steuern zudem einen weiteren Teil zum nicht ganz unerheblichen Schwierigkeitsgrad bei, der beweist, dass eine einfache Grundidee und simple Steuerung auch auf Handys und Tablets nicht immer mit anspruchslosem Gameplay einhergehen müssen. Vielmehr konzentriert sich die App auf ihre konzeptionellen Stärken, indem sie sich nicht in Optionsvielfalt verzettelt, sondern lediglich einen einzigen auf schnelle Wiederspielbarkeit ausgelegten Modus bietet, und sich bei der Jagd nach Höchstpunktzahlen ausschließlich auf die Spielmechanik selber und nicht auf im Free-to-Play Bereich üblichen Elemente wie kostenpflichtige Boosts-Items verlässt. Stattdessen finanziert sich das Spiel durch Werbevideos, die nach einigen Durchläufen angezeigt werden und sich gegen einmalige Bezahlung ebenfalls komplett verbannen lassen.

Gleiches gilt auch für die Grafik, die mit Ihrem flachen, bunten Look auf Screenshots vielleicht etwas unspektakulär aussehen mag, sich mit auf die Akustik abgestimmten Animationen und dynamischen Zooms und Farbwechseln in Bewegung aber perfekt mit dem Sound zum audiovisuellen Erlebnis vereint. Spätestens mit dem Metall-Planeten, der weitestgehend in Schwarz-Weiß und einem endlosen Zoom ähnlich dem Video zu seven nation army präsentiert wird, hat sich Planet Quest seine einleitende Epilepsie-Warnung redlich verdient. Derartige grafische Eigenheiten steuern zudem einen weiteren Teil zum nicht ganz unerheblichen Schwierigkeitsgrad bei, der beweist, dass eine einfache Grundidee und simple Steuerung auch auf Handys und Tablets nicht immer mit anspruchslosem Gameplay einhergehen müssen. Vielmehr konzentriert sich die App auf ihre konzeptionellen Stärken, indem sie sich nicht in Optionsvielfalt verzettelt, sondern lediglich einen einzigen auf schnelle Wiederspielbarkeit ausgelegten Modus bietet, und sich bei der Jagd nach Höchstpunktzahlen ausschließlich auf die Spielmechanik selber und nicht auf im Free-to-Play Bereich üblichen Elemente wie kostenpflichtige Boosts-Items verlässt. Stattdessen finanziert sich das Spiel durch Werbevideos, die nach einigen Durchläufen angezeigt werden und sich gegen einmalige Bezahlung ebenfalls komplett verbannen lassen. Im Rahmen des Vorstoßes in den Free-To-Play Markt hat Nintendo unlängst mit Pokémon Rumble World nach Pokémon Shuffle innerhalb kürzester Zeit bereits das zweiten prinzipiell kostenlose Spiel für 3DS veröffentlicht, das anders als die eher Demoversionen beziehungsweise Shareware gleichenden Titeln

Im Rahmen des Vorstoßes in den Free-To-Play Markt hat Nintendo unlängst mit Pokémon Rumble World nach Pokémon Shuffle innerhalb kürzester Zeit bereits das zweiten prinzipiell kostenlose Spiel für 3DS veröffentlicht, das anders als die eher Demoversionen beziehungsweise Shareware gleichenden Titeln  Da die Pokémon anders als in anderen Spielen nicht durch Kämpfe aufgelevelt werden, sondern Ihre Werte beibehalten, ist man zudem stets gezwungen, nicht an lieb gewonnenen Charakteren festzuhalten, sondern auch dem neueren und oftmals stärkeren Zuwachs im mengenmäßig begrenzen Kader eine Chance zu gegen. Wem dort der Platz ausgeht, nutzt entweder die überaus hilfreichen Filter und Sortierungen, um sich von schwächeren oder unnützen Kämpfern zu trennen, oder erweitert das Inventar gegen Zahlung der Premiumwährung Pokediamanten. Mit diesen müssen auch neue Ballons erworben werden, die frische Regionen und somit weitere der über 700 verfügbaren Pokémon erschließen, wobei jedes dieser Gebiete wiederum erst nach dem Auslaufen eines Teils happigen Zeitlimits erneut besucht werden kann. Die gegen reale Euros erstehbare Währung lässt sich hier ebenso in die Verkürzung dieser Wartezeit investieren wie in den Erwerb eines Continues nach dem Ableben, den Kauf diverser kosmetischer Items oder vielen anderen Annehmlichkeiten. Somit ist Pokémon Rumble World wie keines der andere kostenlosen Nintendo-Spiele zuvor von Bezahlmöglichkeiten und Free-to-Play Mechaniken durchsetzt. Die Japaner wahren dennoch meiner Meinung nach eine akzeptable Balance zwischen ausreichender Motivation bei kostenloser Spielweise und Gründen, echtes Geld zu investieren. Oft genug kommen auch die massig gesammelten Münzen zum Einsatz, einmal erworbene Reisedestinationen stehen zumindest dauerhaft zur Verfügung und bessere Kämpfer lassen sich nicht per se kaufen. Da man in den einzelnen Landstrichen nie auf sämtliche der dort beheimateten Tiere trifft, sind wiederholte Besuche durchaus auch spielerisch sinnvoll, und selbst wenn von jeder Spezies des ortsansässigen Wildlebens ein Exemplar gefangen wurde, lassen sich in späteren Anläufen unter Umständen noch mächtigere Vertreter ergattern. Die Anzahl der unterschiedlichen gefangenen Pokémon wiederum hat Einfluss auf den Spieler-Level, der bestimmt, welche Kaufoptionen überhaupt zur Verfügung stehen.

Da die Pokémon anders als in anderen Spielen nicht durch Kämpfe aufgelevelt werden, sondern Ihre Werte beibehalten, ist man zudem stets gezwungen, nicht an lieb gewonnenen Charakteren festzuhalten, sondern auch dem neueren und oftmals stärkeren Zuwachs im mengenmäßig begrenzen Kader eine Chance zu gegen. Wem dort der Platz ausgeht, nutzt entweder die überaus hilfreichen Filter und Sortierungen, um sich von schwächeren oder unnützen Kämpfern zu trennen, oder erweitert das Inventar gegen Zahlung der Premiumwährung Pokediamanten. Mit diesen müssen auch neue Ballons erworben werden, die frische Regionen und somit weitere der über 700 verfügbaren Pokémon erschließen, wobei jedes dieser Gebiete wiederum erst nach dem Auslaufen eines Teils happigen Zeitlimits erneut besucht werden kann. Die gegen reale Euros erstehbare Währung lässt sich hier ebenso in die Verkürzung dieser Wartezeit investieren wie in den Erwerb eines Continues nach dem Ableben, den Kauf diverser kosmetischer Items oder vielen anderen Annehmlichkeiten. Somit ist Pokémon Rumble World wie keines der andere kostenlosen Nintendo-Spiele zuvor von Bezahlmöglichkeiten und Free-to-Play Mechaniken durchsetzt. Die Japaner wahren dennoch meiner Meinung nach eine akzeptable Balance zwischen ausreichender Motivation bei kostenloser Spielweise und Gründen, echtes Geld zu investieren. Oft genug kommen auch die massig gesammelten Münzen zum Einsatz, einmal erworbene Reisedestinationen stehen zumindest dauerhaft zur Verfügung und bessere Kämpfer lassen sich nicht per se kaufen. Da man in den einzelnen Landstrichen nie auf sämtliche der dort beheimateten Tiere trifft, sind wiederholte Besuche durchaus auch spielerisch sinnvoll, und selbst wenn von jeder Spezies des ortsansässigen Wildlebens ein Exemplar gefangen wurde, lassen sich in späteren Anläufen unter Umständen noch mächtigere Vertreter ergattern. Die Anzahl der unterschiedlichen gefangenen Pokémon wiederum hat Einfluss auf den Spieler-Level, der bestimmt, welche Kaufoptionen überhaupt zur Verfügung stehen. Vom Spielzeugsetting ist allerdings bis auf einen Aufziehschlüssel beim Figurenwechsel wenig zu erkennen und wohl eher ein willkommener Vorwand, um die etwas simplen Animationen zu erklären, die auch bei Aktionen wie Beißen oder Kratzen auf große, klar erkennbare Effekte vor den Tieren in Form von Zähnen oder Klauen denn auf nachgeahmte Bewegungsabläufe setzt.

Vom Spielzeugsetting ist allerdings bis auf einen Aufziehschlüssel beim Figurenwechsel wenig zu erkennen und wohl eher ein willkommener Vorwand, um die etwas simplen Animationen zu erklären, die auch bei Aktionen wie Beißen oder Kratzen auf große, klar erkennbare Effekte vor den Tieren in Form von Zähnen oder Klauen denn auf nachgeahmte Bewegungsabläufe setzt. Ursprünglich als Homebrew für die Retro-Konsole MSX im Jahr 2012 entwickelt ist das kleine Plattfom-Spielchen Zombie Incident seit kurzem in aufgehübschter Fassung für faire 1,99 Euro in Nintendos 3DS eStore zu haben. Als kleine Randnotiz reanimiert der Titel übrigens getreu seiner Retro-Wurzeln auch die fast in Vergessenheit geratenen Kunst, bei der Charaktergestaltung für Cover beziehungsweise Titelbildschirm so weit wie möglich von der Darstellung im Spielgeschehen abzuweichen. Stellt sich Titelheldin Nana bei Spielstart als Anime-Amazone mit wallendem Haar und knappen Outfit dar, ähnelt die zu steuernde Figur im tatsächlichen Spiel eher Bub und Bob aus Rainbow Islands beziehungsweise Bubble Bobble. Auch in Sachen Story, Grafik, Sound und Gameplay orientiert sich Zombie Incident an den Videospielen und Arcadeklassikern der frühen Achtziger. Eine vom Chaos heimgesuchte Festung, in der das Böse besiegt und 8 versteckte Sterne gefunden werden wollen, muss als Motivation für das unspektakuläre Hüpfabenteuer reichen, die Chiptune-Musik, die abgesehen von einigen kurzen Jingels lediglich aus einem einzigen Song besteht, düdelt unauffällig vor sich hin, und die Pixeloptik ist in einem authentischen Look gehalten, der irgendwo zwischen knuffiger 8 und 16 Bit Ästhetik einzuordnen ist. Im Zuge der Aufbereitung für Nintendos Handheld spendierte man der recht generischen 2D-Umgebung zudem ein 3D Makeover, das Hintergrund, Spielfiguren und Plattformen auf jeweils eigene Ebenen verteilt. Unglücklicherweise scheinen damit Mauerwerk oder Höhlenböden weit näher, als die Charaktere, die sich auf Ihnen bewegen. Mit der Zeit gewöhnt man sich zwar an diesen optisch irritierenden Effekt, mit deaktivierter oder zumindest stark heruntergeregelter räumlicher Darstellung ergibt sich aber ein weitaus stimmigeres Bild. Besser gelungen ist da schon die Einbindung des unteren Bildschirms, der als Karte nicht nur die Verbindungen der 64 bildschirmgroßen Räume untereinander aufzeigt, sondern auch darüber Auskunft gibt, ob sich im jeweiligen Abschnitt noch Feindvolk befindet. Dieses stellt neben sehr vereinzelt auftretenden Stachelgruben oder Säureflüssen die einzige Bedrohung im Spiel dar und setzt sich wenig innovativ aus den üblichen Verdächtigen wie Spinnen, Feldermausen oder den namensgebenden Zombies zusammen, die in klassischer Genre-manier per Sprung auf den Kopf ausgeschaltet werden.

Ursprünglich als Homebrew für die Retro-Konsole MSX im Jahr 2012 entwickelt ist das kleine Plattfom-Spielchen Zombie Incident seit kurzem in aufgehübschter Fassung für faire 1,99 Euro in Nintendos 3DS eStore zu haben. Als kleine Randnotiz reanimiert der Titel übrigens getreu seiner Retro-Wurzeln auch die fast in Vergessenheit geratenen Kunst, bei der Charaktergestaltung für Cover beziehungsweise Titelbildschirm so weit wie möglich von der Darstellung im Spielgeschehen abzuweichen. Stellt sich Titelheldin Nana bei Spielstart als Anime-Amazone mit wallendem Haar und knappen Outfit dar, ähnelt die zu steuernde Figur im tatsächlichen Spiel eher Bub und Bob aus Rainbow Islands beziehungsweise Bubble Bobble. Auch in Sachen Story, Grafik, Sound und Gameplay orientiert sich Zombie Incident an den Videospielen und Arcadeklassikern der frühen Achtziger. Eine vom Chaos heimgesuchte Festung, in der das Böse besiegt und 8 versteckte Sterne gefunden werden wollen, muss als Motivation für das unspektakuläre Hüpfabenteuer reichen, die Chiptune-Musik, die abgesehen von einigen kurzen Jingels lediglich aus einem einzigen Song besteht, düdelt unauffällig vor sich hin, und die Pixeloptik ist in einem authentischen Look gehalten, der irgendwo zwischen knuffiger 8 und 16 Bit Ästhetik einzuordnen ist. Im Zuge der Aufbereitung für Nintendos Handheld spendierte man der recht generischen 2D-Umgebung zudem ein 3D Makeover, das Hintergrund, Spielfiguren und Plattformen auf jeweils eigene Ebenen verteilt. Unglücklicherweise scheinen damit Mauerwerk oder Höhlenböden weit näher, als die Charaktere, die sich auf Ihnen bewegen. Mit der Zeit gewöhnt man sich zwar an diesen optisch irritierenden Effekt, mit deaktivierter oder zumindest stark heruntergeregelter räumlicher Darstellung ergibt sich aber ein weitaus stimmigeres Bild. Besser gelungen ist da schon die Einbindung des unteren Bildschirms, der als Karte nicht nur die Verbindungen der 64 bildschirmgroßen Räume untereinander aufzeigt, sondern auch darüber Auskunft gibt, ob sich im jeweiligen Abschnitt noch Feindvolk befindet. Dieses stellt neben sehr vereinzelt auftretenden Stachelgruben oder Säureflüssen die einzige Bedrohung im Spiel dar und setzt sich wenig innovativ aus den üblichen Verdächtigen wie Spinnen, Feldermausen oder den namensgebenden Zombies zusammen, die in klassischer Genre-manier per Sprung auf den Kopf ausgeschaltet werden. Für ein wenig Eigenständigkeit sorgt neben der Fähigkeit zum Wandsprung eine dezente Auflevelmechanik, die Gegner eines Rangs so lange gegen Attacken immun hält, bis Nana ihrerseits durch das Besiegen von Feinden das entsprechende Niveau erreicht. Da jeder erfolgreicher Angriff die Widersacher nicht sofort erledigt, sondern lediglich einen der maximal sieben durch Farbe gekennzeichneten Level zurückstuft, müssen diese in der Regel mehrfach und mit Bedacht angegangen werden, zumal sie sich nach dem Erleiden von Schaden für eine kurze Zeit in eine unbesiegbare Rauchwolke verwandeln. In ihrer schwächsten Form wandeln sie dann als putzig gestaltete Skelette durch die hinreichend komplexen Bildschirmlevel, bevor sie endgültig das Zeitliche segnen. Leider ist jedoch die höchste Angriffsstufe schon relativ früh erreicht, und auch die simplen Bewegungsmuster, die Untote und -geziefer stetig zwischen zwei Punkten hin und her patrouillieren lassen, tragen zur Eintönigkeit im Spielablauf bei. Obwohl Zombie Incident somit nicht wirklich schwer ist, sorgen einige fragwürdige Stellen im Leveldesign wie hoch fliegende Gegner unter niedrigen Decken für häufigen Feindkontakt, so dass sich die anfangs recht üppig erscheinende Gesundheitsanzeige rasch leert. Erst mit dem vollständigen Säubern eines Raums lassen sich einige Lebensbalken zurückgewinnen und gleichzeitig die im Bollwerk verteilten Tore zu Kammern öffnen, welche potentiell die zu suchenden Sterne beheimaten und außerdem als Checkpunkte dienen. Auch einige technische Unstimmigkeiten, die sich bereits beim über den Bildschirmrand hinausragenden deutschen Introtext abzeichnen, zehren an Nerven und Lebensleiste gleichermaßen. Gelegentlich kommt es trotz sehr präzieser Steuerung zu „Nachhüpfern“ im Anschluss an die Landung. Außerdem wird bei Sprüngen im oberen Bildschirmbereich direkt in das darüber liegende Gebiet umgeschaltet, um anschließend unvermittelt wieder zum Ausgangspunkt zurückzukehren. Darüber hinaus sollte man es vermeiden, während der Sterbeanimation einen Speicherraum zu betreten, will man den Rest des Spiels nicht als sprunglahmer Gehirnfresser bestreiten oder das Abenteuer von vorne beginnen. Denn abgesehen von der zufälligen Verteilung der Sterne und einem erweiterten Abspann, sollte man alle 250 Modermonster besiegen, gibt es wenig, was einen erneuten Durchgang rechtfertigt. Selbst die Online-Highscrore-Liste, die nach circa fünf Stunden einen soliden dreißigsten Platz in der Weltrangliste bestätigte, motiviert kaum, da sich das Bewertungssystem nicht wirklich erschließt.

Für ein wenig Eigenständigkeit sorgt neben der Fähigkeit zum Wandsprung eine dezente Auflevelmechanik, die Gegner eines Rangs so lange gegen Attacken immun hält, bis Nana ihrerseits durch das Besiegen von Feinden das entsprechende Niveau erreicht. Da jeder erfolgreicher Angriff die Widersacher nicht sofort erledigt, sondern lediglich einen der maximal sieben durch Farbe gekennzeichneten Level zurückstuft, müssen diese in der Regel mehrfach und mit Bedacht angegangen werden, zumal sie sich nach dem Erleiden von Schaden für eine kurze Zeit in eine unbesiegbare Rauchwolke verwandeln. In ihrer schwächsten Form wandeln sie dann als putzig gestaltete Skelette durch die hinreichend komplexen Bildschirmlevel, bevor sie endgültig das Zeitliche segnen. Leider ist jedoch die höchste Angriffsstufe schon relativ früh erreicht, und auch die simplen Bewegungsmuster, die Untote und -geziefer stetig zwischen zwei Punkten hin und her patrouillieren lassen, tragen zur Eintönigkeit im Spielablauf bei. Obwohl Zombie Incident somit nicht wirklich schwer ist, sorgen einige fragwürdige Stellen im Leveldesign wie hoch fliegende Gegner unter niedrigen Decken für häufigen Feindkontakt, so dass sich die anfangs recht üppig erscheinende Gesundheitsanzeige rasch leert. Erst mit dem vollständigen Säubern eines Raums lassen sich einige Lebensbalken zurückgewinnen und gleichzeitig die im Bollwerk verteilten Tore zu Kammern öffnen, welche potentiell die zu suchenden Sterne beheimaten und außerdem als Checkpunkte dienen. Auch einige technische Unstimmigkeiten, die sich bereits beim über den Bildschirmrand hinausragenden deutschen Introtext abzeichnen, zehren an Nerven und Lebensleiste gleichermaßen. Gelegentlich kommt es trotz sehr präzieser Steuerung zu „Nachhüpfern“ im Anschluss an die Landung. Außerdem wird bei Sprüngen im oberen Bildschirmbereich direkt in das darüber liegende Gebiet umgeschaltet, um anschließend unvermittelt wieder zum Ausgangspunkt zurückzukehren. Darüber hinaus sollte man es vermeiden, während der Sterbeanimation einen Speicherraum zu betreten, will man den Rest des Spiels nicht als sprunglahmer Gehirnfresser bestreiten oder das Abenteuer von vorne beginnen. Denn abgesehen von der zufälligen Verteilung der Sterne und einem erweiterten Abspann, sollte man alle 250 Modermonster besiegen, gibt es wenig, was einen erneuten Durchgang rechtfertigt. Selbst die Online-Highscrore-Liste, die nach circa fünf Stunden einen soliden dreißigsten Platz in der Weltrangliste bestätigte, motiviert kaum, da sich das Bewertungssystem nicht wirklich erschließt.  … Gunman Clive 2 ist ein wirklich hübsches Spiel mit durchschnittlichem Spielspaß … Ähnlich abrupt wie dieser Review beginnt auch der zweite Teil von

… Gunman Clive 2 ist ein wirklich hübsches Spiel mit durchschnittlichem Spielspaß … Ähnlich abrupt wie dieser Review beginnt auch der zweite Teil von  Des weiteren mag der Verzicht auf Speicherpunkte innerhalb eines Spielabschnitts seinen Ursprung in den Konventionen der klassischen Vorbilder haben und aufgrund der Kürze der Level auch nicht weiter ins Gewicht fallen – Es ist aber dennoch vor allem beim ersten Durchlauf nervig, wenn der letzte Sprung in einem Abgrund endet und deshalb bereits problemlos gemeisterte Passagen, die mehr auf Auswendiglernen denn auf Dynamik setzen, erneut angegangen werden müssen. So mäßig die normalen Level ausfallen, um so gelunger sind dagegen die Bosskämpfe gegen kreativ gestalteten Widersacher. Diese profitieren im großen Maße von variantenreichen Angriffsmustern und sind ebenso wie der Rest des Spiels dank des einmaligen Grafikstils prächtig in Szene gesetzt. Der Optik sieht man ihren polygonalen Charakter allenfalls auf den zweiten Blick ob der flüssigen Animationen oder der dezenten räumlichen Tiefe bei aktiviertem 3D-Effekt an. Stattdessen wirkt sie vielmehr wie eine Bleistiftskizze oder unsauberer Linoldruck auf pastellfarbenem Papier. Doch auch der visuelle Aspekt von Gunman Clive 2 ist nicht ohne vereinzelte Schwachstellen. So können die monochromen Schüsse aufgrund ihrer Größe schon mal übersehen werden, und einzelne Level sind in derartig dunklen Farben gehalten, dass Umgebungselemente kaum auszumachen sind. Ähnlich zwiespältig ist auch der Soundtrack, der zwar interessante Musikstücke unter Verwendung von Banjo oder Klarinette enthält und somit thematisch das Western-Ambiente der namensgebenden Hauptfigur gut aufgreift, grundsätzlich aber nicht so ganz zum Geschehen auf dem Bildschirm passen will und sich darüber hinaus in der relativ geringen Spielzeit von knapp zwei Stunden häufig wiederholt.

Des weiteren mag der Verzicht auf Speicherpunkte innerhalb eines Spielabschnitts seinen Ursprung in den Konventionen der klassischen Vorbilder haben und aufgrund der Kürze der Level auch nicht weiter ins Gewicht fallen – Es ist aber dennoch vor allem beim ersten Durchlauf nervig, wenn der letzte Sprung in einem Abgrund endet und deshalb bereits problemlos gemeisterte Passagen, die mehr auf Auswendiglernen denn auf Dynamik setzen, erneut angegangen werden müssen. So mäßig die normalen Level ausfallen, um so gelunger sind dagegen die Bosskämpfe gegen kreativ gestalteten Widersacher. Diese profitieren im großen Maße von variantenreichen Angriffsmustern und sind ebenso wie der Rest des Spiels dank des einmaligen Grafikstils prächtig in Szene gesetzt. Der Optik sieht man ihren polygonalen Charakter allenfalls auf den zweiten Blick ob der flüssigen Animationen oder der dezenten räumlichen Tiefe bei aktiviertem 3D-Effekt an. Stattdessen wirkt sie vielmehr wie eine Bleistiftskizze oder unsauberer Linoldruck auf pastellfarbenem Papier. Doch auch der visuelle Aspekt von Gunman Clive 2 ist nicht ohne vereinzelte Schwachstellen. So können die monochromen Schüsse aufgrund ihrer Größe schon mal übersehen werden, und einzelne Level sind in derartig dunklen Farben gehalten, dass Umgebungselemente kaum auszumachen sind. Ähnlich zwiespältig ist auch der Soundtrack, der zwar interessante Musikstücke unter Verwendung von Banjo oder Klarinette enthält und somit thematisch das Western-Ambiente der namensgebenden Hauptfigur gut aufgreift, grundsätzlich aber nicht so ganz zum Geschehen auf dem Bildschirm passen will und sich darüber hinaus in der relativ geringen Spielzeit von knapp zwei Stunden häufig wiederholt. Seit Spiderman vor gut 32 Jahren auf dem Atari VCS 2600 die Häuserwände hinauf krabbelte, finden sich Figuren aus dem Marvel-Universum in mal mehr, mal weniger erfolgreichen Videospielen diverser Entwickler und Genres wieder. Positiv stechen dabei vor allem Capcoms Beat’em ups wie Children of the Atom oder die Marvel vs. Capcom-Reihe hervor. Nun, da Marvels Lizenzverträge mit dem japanischen Prügelprofis anscheinend ausgelaufen sind und ihre Crossover-Spiele infolge dessen nach und nach aus den entsprechenden Downloadstores entfernt werden, stehen die Zeichen für weitere Auftritte der Comic-helden und -schurken in Spielen der Streetfighter-Macher eher schlecht. Stattdessen wurde auf der diesjährigen Comic Con mit Marvel Contest of Champions ein Free to Play Kampfspiel für mobile Plattformen angekündigt, das vor einigen Wochen erschienen ist. Und zumindest optisch weiß der Titel auch durchaus zu gefallen: Statt auf hochkomplexe, realistische Grafik zu setzten erstrahlt der Sturm der Superhelden in einem bunten Comic-Look, der selbst auf ein betagtes iPad 1 mit etwas Mühe und Not beeindruckende Szenarien zaubert. Das etwas plastikhafte Aussehen der Figuren passt gut zum Thema und lässt dennoch kleine Detail wie Juggernauts zerkratzten Helm erkennen, während Animationen wie landende Transportschiffe die teils etwas langweiligen, teils wirklich hübschen Hintergründe beleben. Auch in Sachen Umfang und spielerischer Aufbereitung der Kämpfe gibt es wenig zu meckern. Der durch regelmäßige, zufällige Zulosungen anwachsenden eigene Kader an Kämpfern beziehungsweise Gegnerpool ist bereits in dieser frühen Phase des App-Lebenszyklus üppig und bedient sich nicht nur bei populären Serien wie den Avengern, X-Men oder den diesjährig verfilmten Guardians of the Galaxy, sondern greift auch weniger bekannte Charaktere wie

Seit Spiderman vor gut 32 Jahren auf dem Atari VCS 2600 die Häuserwände hinauf krabbelte, finden sich Figuren aus dem Marvel-Universum in mal mehr, mal weniger erfolgreichen Videospielen diverser Entwickler und Genres wieder. Positiv stechen dabei vor allem Capcoms Beat’em ups wie Children of the Atom oder die Marvel vs. Capcom-Reihe hervor. Nun, da Marvels Lizenzverträge mit dem japanischen Prügelprofis anscheinend ausgelaufen sind und ihre Crossover-Spiele infolge dessen nach und nach aus den entsprechenden Downloadstores entfernt werden, stehen die Zeichen für weitere Auftritte der Comic-helden und -schurken in Spielen der Streetfighter-Macher eher schlecht. Stattdessen wurde auf der diesjährigen Comic Con mit Marvel Contest of Champions ein Free to Play Kampfspiel für mobile Plattformen angekündigt, das vor einigen Wochen erschienen ist. Und zumindest optisch weiß der Titel auch durchaus zu gefallen: Statt auf hochkomplexe, realistische Grafik zu setzten erstrahlt der Sturm der Superhelden in einem bunten Comic-Look, der selbst auf ein betagtes iPad 1 mit etwas Mühe und Not beeindruckende Szenarien zaubert. Das etwas plastikhafte Aussehen der Figuren passt gut zum Thema und lässt dennoch kleine Detail wie Juggernauts zerkratzten Helm erkennen, während Animationen wie landende Transportschiffe die teils etwas langweiligen, teils wirklich hübschen Hintergründe beleben. Auch in Sachen Umfang und spielerischer Aufbereitung der Kämpfe gibt es wenig zu meckern. Der durch regelmäßige, zufällige Zulosungen anwachsenden eigene Kader an Kämpfern beziehungsweise Gegnerpool ist bereits in dieser frühen Phase des App-Lebenszyklus üppig und bedient sich nicht nur bei populären Serien wie den Avengern, X-Men oder den diesjährig verfilmten Guardians of the Galaxy, sondern greift auch weniger bekannte Charaktere wie  In den USA gehört Baseball neben American Football und Basketball zu den populärsten amerikanischen Sportarten, und auch in Japan und anderen asiatischen Ländern erfreut sich das Spiel um Pitcher, Strikes und Homeruns großer Beliebtheit. In Europa fristet Baseball dagegen eher ein Nischendasein, weswegen ARC STYLE: Baseball 3D für 3DS hierzulande wohl auch nur mit schlappen 1,99 Euro in Nintendos eShop zu buche schlägt. Eine Summe, die man guten Gewissens in den Titel des japanischen Entwicklers Arc System Works, der vorrangig für seine 2D-Prügler wie Guilty Gear oder Blaze Blue bekannt ist, investieren kann, sofern neben einer Toleranz für die kindlich simple Japano-Optik auch ein zumindest rudimentäres Interesse für den Sport vorhanden ist. Denn weder das Spiel selber noch die Anleitung gibt eine Einführung in das

In den USA gehört Baseball neben American Football und Basketball zu den populärsten amerikanischen Sportarten, und auch in Japan und anderen asiatischen Ländern erfreut sich das Spiel um Pitcher, Strikes und Homeruns großer Beliebtheit. In Europa fristet Baseball dagegen eher ein Nischendasein, weswegen ARC STYLE: Baseball 3D für 3DS hierzulande wohl auch nur mit schlappen 1,99 Euro in Nintendos eShop zu buche schlägt. Eine Summe, die man guten Gewissens in den Titel des japanischen Entwicklers Arc System Works, der vorrangig für seine 2D-Prügler wie Guilty Gear oder Blaze Blue bekannt ist, investieren kann, sofern neben einer Toleranz für die kindlich simple Japano-Optik auch ein zumindest rudimentäres Interesse für den Sport vorhanden ist. Denn weder das Spiel selber noch die Anleitung gibt eine Einführung in das  Dieses rekrutiert sich entweder aus einer der acht vorgefertigten Mannschaften oder wird mittels Editor selbst zusammengestellt. Detaillierte veränderbare Charakterstatistiken gibt es dabei nicht, stattdessen bestimmt die Wahl einer der fünf Körpertypen über die Stärken, Schwächen und Fähigkeiten der Athleten. Rein kosmetischer Natur sind dagegen Anpassungen an Haaren, Augen oder den Mannschaftsuniformen. So stellt man sich ein Team zusammen, dessen Mitglieder aufgrund der simplen Animeoptik zwar recht generisch aussehen, aber wenigstens etwas mehr Ausstrahlung besitzen als Nintendos Mii-Charaktere und zudem teils putzig animiert sind, beispielsweise wenn sie eine gefangenen Ball wieder fallen lassen oder sich nach dem dritten Fehlschlag um die eigene Achse drehen und hinfallen. Technisch ebenfalls näher am DS denn am 3DS ist die Ausgestaltung der Stadien, die trotz des Cartoonlook auf unspektakuläre, im realen Sportumfeld angesiedelte Bauten setzt. Und auch wenn man im Spielverlauf nicht wirklich viel von der Umgebung sieht, hätten doch ein sich bewegendes Publikum, eine animierte Anzeigetafel oder Maskottchen am Spielfeldrand einiges zur Atmosphäre beisteuern können. Der 3D-Effekt ist zudem recht dezent, bei der Abschätzung des korrekten Abschlagzeitpunkts aber durchaus hilfreich.

Dieses rekrutiert sich entweder aus einer der acht vorgefertigten Mannschaften oder wird mittels Editor selbst zusammengestellt. Detaillierte veränderbare Charakterstatistiken gibt es dabei nicht, stattdessen bestimmt die Wahl einer der fünf Körpertypen über die Stärken, Schwächen und Fähigkeiten der Athleten. Rein kosmetischer Natur sind dagegen Anpassungen an Haaren, Augen oder den Mannschaftsuniformen. So stellt man sich ein Team zusammen, dessen Mitglieder aufgrund der simplen Animeoptik zwar recht generisch aussehen, aber wenigstens etwas mehr Ausstrahlung besitzen als Nintendos Mii-Charaktere und zudem teils putzig animiert sind, beispielsweise wenn sie eine gefangenen Ball wieder fallen lassen oder sich nach dem dritten Fehlschlag um die eigene Achse drehen und hinfallen. Technisch ebenfalls näher am DS denn am 3DS ist die Ausgestaltung der Stadien, die trotz des Cartoonlook auf unspektakuläre, im realen Sportumfeld angesiedelte Bauten setzt. Und auch wenn man im Spielverlauf nicht wirklich viel von der Umgebung sieht, hätten doch ein sich bewegendes Publikum, eine animierte Anzeigetafel oder Maskottchen am Spielfeldrand einiges zur Atmosphäre beisteuern können. Der 3D-Effekt ist zudem recht dezent, bei der Abschätzung des korrekten Abschlagzeitpunkts aber durchaus hilfreich. Auch wenn Entwickler tengen und Publisher circle entertainment in China beheimatet sind, erfüllt das für günstige 3,99 Euro in Nintendos eShop erschienene Demon King Box für 3DS doch eine Reihe von Klischees, die man eher mit japanischer Videospiel-, Anime- und Mangakultur in Verbindung bringt: So begegnet man bei der strategischen Rückeroberung der Hölle für den in eine Kiste verbannten Fürsten der Finsternis unangenehm jung anmutende, knapp bekleidete Dämoninnen oder trifft auf abstrusen Humor, beispielsweise in Form eines Dämonenkampfschweins namens Poohdark. Das alles erinnert entfernt an die Disgaea-Reihe, stellt sich spielerisch aber um einige einfacher dar und wäre wohl auch auf Smartphone gut aufgehoben: Aus einer im Verlauf der weitestgehend linearen Kampagne stetig wachsenden Auswahl an Höllenbewohnern wird ein Team aus fünf Truppentypen wie Bogenschütze oder Schleimmonster zusammengestellt. Unter Berücksichtigung individueller Kosten und Abklingzeiten können Einheiten dieser Klasse heraufbeschworen und auf einer von drei Bahnen abgelegt werden, wo sie sich automatisch von links nach rechts laufend den entgegenkommenden Feinden stellen. Mit Hilfe dieser simplen Möglichkeiten gilt es – je nach Missionsvorgabe – eine feste Anzahl an Gegner zu besiegen oder einen am Ende der Bahn positionierten Anführer zu Fall zu bringen und dabei die eigene Heldeneinheit vor Schaden zu bewahren. Diese kann ebenfalls aus der Liste der bereits besiegten Oberbosse frei bestimmt werden und greift beispielsweise mit kurzeitiger Stärkung bestimmter Einheiten oder direkten Angriffen auf das Gegenüber in das Kampfgescheihen ein. All dieses lässt sich bequem per Stylus über eine schematische Übersicht der Arena auf dem unteren Bildschirm durchführen, während das obere Display einen detaillierten Ausschnitt der Schlacht in hübscher Animeoptik zeigt. Der kann mittels des Analogpads verschoben werden, womit theoretisch taktisches Handeln auf Basis des gegnerischen Aufmarschs möglich wäre, doch durch das schnelle Tempo mit dezent hektischem Spielablauf verspricht auch einfaches Vollstopfen der Bahnen mit den erstbesten verfügbaren Einheiten Aussicht auf Erfolg. Reicht dieses Vorgehen aufgrund des teils stark schwankenden Schwierigkeitsgrad nicht aus, werden vorherige Level besucht, um mit von Gegner fallengelassenen Essen die eigenen Truppen aufzulevel oder es wird ein neuer Angriff mit überarbeiteter Heereszusammenstellung gestartet. Zudem lassen sich ab bestimmten Stellen im Spielfortschritt eine knappe Handvoll besonders wuchtiger Monster erforschen, die zwischen den Bahnen positioniert werden und somit gleich zwei Spuren abdecken. Eine Galerie informiert dabei über die wichtigsten Daten wie Lebensenergie, Angriffsstärke oder Spezialfähigkeiten, versäumt es aber, taktische Hinweise zu geben oder die besonderen Eigenschaften der jeweiligen Kreatur näher zu erläutern. Negativ fallen zudem eine schlechte Übersetzung, die neben japanisch nur in englischer Sprache vorliegt, unangebrachte Texte und kleine Ungereimtheiten in der Menüführung auf, die zwar unangenehm sind, sich aber nicht weiter auf den Spielfluss auswirken. Gleiches gilt für die Steuerung außerhalb der Kämpfe, die neben dem Einsatz des Stifts auch noch den A-Knopf benötigt. Ebenfalls überraschend ist, dass obwohl der Demon King Box ausschließlich für den 3DS erscheint der Titel keinerlei Gebrauch von den 3D-Fähigkeiten des Geräts macht. Die dadurch gewonnene höhere Auflösung wird stattdessen für die farbenfrohe Cartoonoptik genutzt, wobei meiner Meinung nach die Charaktere beispielsweise im Vergleich zum eingangs erwähnten Disgaea weniger Charme aufweisen. Auf der Habenseite schlagen dagegen ein gelungener Soundtrack mit einigen wirklich hervorragenden Stücken und der üppige Umfang zu buche. Bis alle Monster freigespielt, jeder Charakter aufgelevelt und alle Herausforderungen gemeistert sind dürfte einiges an Zeit vergehen.

Auch wenn Entwickler tengen und Publisher circle entertainment in China beheimatet sind, erfüllt das für günstige 3,99 Euro in Nintendos eShop erschienene Demon King Box für 3DS doch eine Reihe von Klischees, die man eher mit japanischer Videospiel-, Anime- und Mangakultur in Verbindung bringt: So begegnet man bei der strategischen Rückeroberung der Hölle für den in eine Kiste verbannten Fürsten der Finsternis unangenehm jung anmutende, knapp bekleidete Dämoninnen oder trifft auf abstrusen Humor, beispielsweise in Form eines Dämonenkampfschweins namens Poohdark. Das alles erinnert entfernt an die Disgaea-Reihe, stellt sich spielerisch aber um einige einfacher dar und wäre wohl auch auf Smartphone gut aufgehoben: Aus einer im Verlauf der weitestgehend linearen Kampagne stetig wachsenden Auswahl an Höllenbewohnern wird ein Team aus fünf Truppentypen wie Bogenschütze oder Schleimmonster zusammengestellt. Unter Berücksichtigung individueller Kosten und Abklingzeiten können Einheiten dieser Klasse heraufbeschworen und auf einer von drei Bahnen abgelegt werden, wo sie sich automatisch von links nach rechts laufend den entgegenkommenden Feinden stellen. Mit Hilfe dieser simplen Möglichkeiten gilt es – je nach Missionsvorgabe – eine feste Anzahl an Gegner zu besiegen oder einen am Ende der Bahn positionierten Anführer zu Fall zu bringen und dabei die eigene Heldeneinheit vor Schaden zu bewahren. Diese kann ebenfalls aus der Liste der bereits besiegten Oberbosse frei bestimmt werden und greift beispielsweise mit kurzeitiger Stärkung bestimmter Einheiten oder direkten Angriffen auf das Gegenüber in das Kampfgescheihen ein. All dieses lässt sich bequem per Stylus über eine schematische Übersicht der Arena auf dem unteren Bildschirm durchführen, während das obere Display einen detaillierten Ausschnitt der Schlacht in hübscher Animeoptik zeigt. Der kann mittels des Analogpads verschoben werden, womit theoretisch taktisches Handeln auf Basis des gegnerischen Aufmarschs möglich wäre, doch durch das schnelle Tempo mit dezent hektischem Spielablauf verspricht auch einfaches Vollstopfen der Bahnen mit den erstbesten verfügbaren Einheiten Aussicht auf Erfolg. Reicht dieses Vorgehen aufgrund des teils stark schwankenden Schwierigkeitsgrad nicht aus, werden vorherige Level besucht, um mit von Gegner fallengelassenen Essen die eigenen Truppen aufzulevel oder es wird ein neuer Angriff mit überarbeiteter Heereszusammenstellung gestartet. Zudem lassen sich ab bestimmten Stellen im Spielfortschritt eine knappe Handvoll besonders wuchtiger Monster erforschen, die zwischen den Bahnen positioniert werden und somit gleich zwei Spuren abdecken. Eine Galerie informiert dabei über die wichtigsten Daten wie Lebensenergie, Angriffsstärke oder Spezialfähigkeiten, versäumt es aber, taktische Hinweise zu geben oder die besonderen Eigenschaften der jeweiligen Kreatur näher zu erläutern. Negativ fallen zudem eine schlechte Übersetzung, die neben japanisch nur in englischer Sprache vorliegt, unangebrachte Texte und kleine Ungereimtheiten in der Menüführung auf, die zwar unangenehm sind, sich aber nicht weiter auf den Spielfluss auswirken. Gleiches gilt für die Steuerung außerhalb der Kämpfe, die neben dem Einsatz des Stifts auch noch den A-Knopf benötigt. Ebenfalls überraschend ist, dass obwohl der Demon King Box ausschließlich für den 3DS erscheint der Titel keinerlei Gebrauch von den 3D-Fähigkeiten des Geräts macht. Die dadurch gewonnene höhere Auflösung wird stattdessen für die farbenfrohe Cartoonoptik genutzt, wobei meiner Meinung nach die Charaktere beispielsweise im Vergleich zum eingangs erwähnten Disgaea weniger Charme aufweisen. Auf der Habenseite schlagen dagegen ein gelungener Soundtrack mit einigen wirklich hervorragenden Stücken und der üppige Umfang zu buche. Bis alle Monster freigespielt, jeder Charakter aufgelevelt und alle Herausforderungen gemeistert sind dürfte einiges an Zeit vergehen.