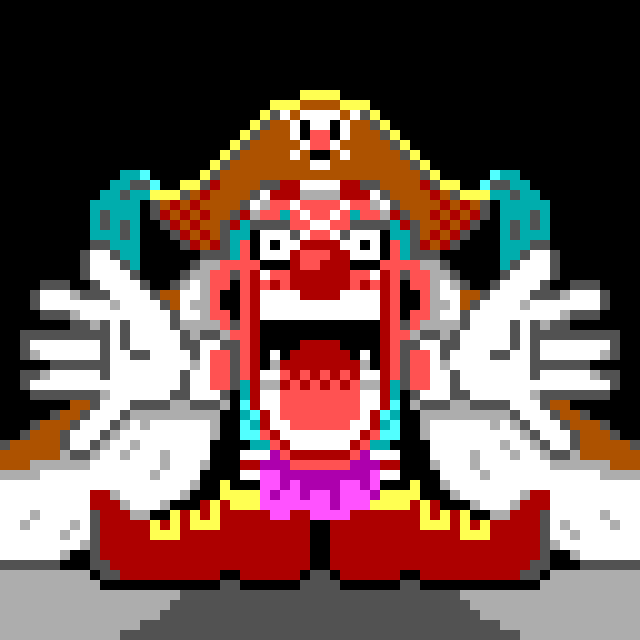

Buggy the clown

geschrieben am 09.10.2024

XBox Review: Valfaris: Mecha Therion im Test (XBox One/XBox Series)

geschrieben am 22.09.2024

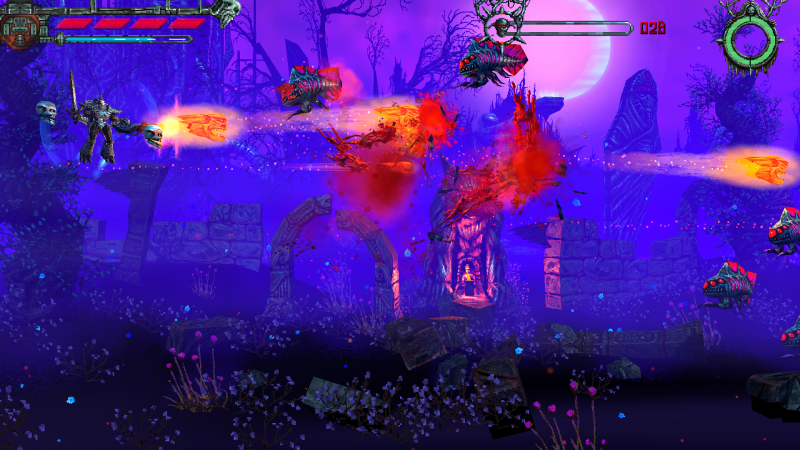

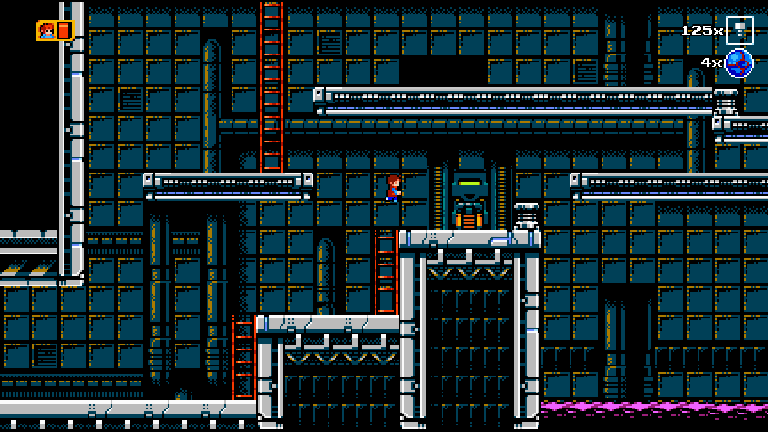

Die Entwicklung der Gamingbranche kann man wohl am deutlichsten anhand der zur jeweiligen Zeit populären Konzepte und Genres von Pong-Klonen und Maze-Games bis hin zu Open World oder Live Service Titeln mit dutzenden von Spielenden nachvollziehen. Mit deren Veränderung einher geht leider oftmals auch eine Verdrängung ehemals marktbeherrschender Spielarten, die bestenfalls weiterhin durch spezialisierte Nischen abgedeckt werden. Kaum ein Metier veranschaulicht dieses besser als das der hierzulande auch Ballerspiele genannten Shoot’em ups. Waren in den 80ern und frühen 90ern Spiele, in denen Flugzeuge, Raumschiffe oder anderweitig fliegende Protagonisten in horizontal oder vertikal scrollenden Umgebungen massenweise Gegnerwellen in unterschiedlichen Formationen abschießen, sowohl in der Spielhalle als auch auf Heimkonsolen DIE dominanten Vertreter der elektronischen Unterhaltung und Aushängeschilder dessen, was auf der jeweiligen Hardware machbar war, sind moderne Exemplare eher rar gesät und zielen vor allem in Form des Unter-Klassifizierung Bullet-Hell oft auf eine kleine, eingefleischte Fangemeinde ab, während außerhalb dieses speziellen Kontext der Begriff „Shooter“ heutzutage üblicherweise zum verkürzten Synonym für waffenbasierte Action aus der Ego- beziehungsweise First-Person-Perspektive wurde. Zum Glück gibt es Studios wie Steel Mantis, die mir nicht nur freundlicherweise über Publisher Big Sugar Games einen Code für Valfaris: Mecha Therion haben zukommen lassen, sondern mit dem Titel auch einen exzellenten Horizontal-Shooter abgeliefert haben, der sich anschickt, den gebotenen einen Platz im Scheinwerferlicht des Mainstreams einzunehmen. Das Spiel wurde bereits vor einiger Zeit für den PC veröffentlicht und steht seit kurzem auch auf allen gängigen Konsolen für circa 20 Euro zur Verfügung, um dort Experten und Einsteiger gleichermaßen zu begeistern. Als Nachfolger des schlicht Valfaris betitelten Vorgängers, den ich bislang noch nicht gespielt habe, wechselt Valfaris: Mecha Therion zwar das Genre von ebenfalls sehr traditionellen Run and Gun, behält aber den Heavy-Metal-lastigen Habitus und den Titelhelden Therion bei, der ganz den Untertitel folgend in einen raketenbetriebenen Mech verfrachtet wird und sich somit bei seinem Rachefeldzug frei über den Bildschirm steuern lässt.

Als Sub-Genre-Vertreter der Shoot’em ups mit humanoiden Vehikeln weist auch Valfaris: Mecha Therion einige typische Eigenheiten wie ein weniger hektisches Tempo und etwas größere Figuren auf. Auch die Steuerung trägt den vielseitigen Möglichkeiten der mechanischen Kampfrüstung Rechnung: Während die A-Taste für klassische Fernangriffe zuständig ist, kann mit X eine Nahkampfwaffe wie ein Schwert in einem begrenzten Radius geschwungen werden. In der Nähe von Gegnern eingesetzt ist sie dank großzügiger Treffer-Erfassung nicht nur dazu geeignet, Widersacher mit einer Alternative zu Kanonen und Lasern aufs Korn zu nehmen und gegebenenfalls auf Abstand zu halten, sondern kann gar nützlich sein, sich feindlicher Geschosse zu erwehren. Zudem helfen derartige Attacken, eine Energieleiste gefüllt zu halten, nur mit der die primäre Bewaffnung ihr volles Potential entfaltet. Außerdem kann diese Leistungsquelle auch für Spezialangriffe wie ein zielsuchender Raketensturm mittels der Y-Taste genutzt werden. Ausrüstbare Gegenstände wie ein Magnet zum schnelleren Einsammeln von Items, Begleiter wie schützende Satelliten, die Möglichkeit, durch kurzzeitigen Boost Feinde zu rammen oder Blockaden zu durchbrechen sowie auf Wunsch manuell statt automatisch die Schussrichtung zu wechseln, komplettieren das Arsenal an Aktionen, auf die Therion in der Schlacht zurückgreifen kann. Erscheinen diese Optionen auf den ersten Blick für ein Shoot’em up recht komplex, geht sie doch schnell in Fleisch und Blut über, und die Notwendigkeit, ähnlich wie in den neueren Doom-Spielen Nah- und Fernkampf zwecks Energiemanagement und Schadensvermeidung zu kombinieren, verleiht dem Titel eine nicht unerhebliche Tiefe, die ihn angenehm von simpleren Shootern abhebt. Ebenfalls nicht ganz traditionell ist die Handhabung der Waffensysteme. Statt mittels einsammelbarer Power’Ups innerhalb der Level ad hoc die Angriffsart zu bestimmen und zu verbessern, wird neues Kriegsgerät wie Energiekanone oder Plasmaschwert automatisch nach dem Sieg über Zwischen- und Endgegner freigeschaltet. Die sinnvoll platzierten Rücksetzstationen innerhalb der 9 zumeist langen Abschnitte dienen dann nicht nur als Ausgangspunkt bei kompletter Zerstörung der Kampfrüstung, sondern auch als Werkstatt, um über ein einfach zu bedienende Menü die passende Konfiguration aus später jeweils einer guten Handvoll an Möglichkeiten für den Feldzug auszurüsten. Darüber hinaus kann dort die Feuerkraft der Offensiv-Optionen mit Hilfe gesammelter Währungen gleich mehrfach verbessert werden.

Dies ist auch durchaus nötig, denn das Feindaufgebot ist weder hinsichtlich Menge noch Zähheit zu unterschätzen. Valfaris: Mecha Therion bietet dabei eine hervorragenden Mix aus Umweltgefahren, simplem Kanonenfutter, stationären Geschützen und dickeren Brocken, die einiges einstecken können, sowie zahlreiche Bosse von imposanter Größe. In der Regel verfügen die Gegner allesamt über gut abgestimmten Bewegungs- und Angriffsmuster und somit die Grundvoraussetzung für ein gelungenes Shoot’em up. Die Umgebungen sind ebenfalls sehr stimmig und abwechslungsreich gestaltet, beispielsweise wenn in verwinkelten Katakomben die Scrollrichtung auch mal wechselt oder sich in einem Feld aus rotierenden Asteroiden mögliche Flugbahnen ständig verändern. Aufmerksame Beobachter entdecken indes jeweils zwei, drei mehr oder wenig gut getarnte Geheimkammern in jedem Level. In diesem Zusammenhang begrüße ich besonders, dass Kollisionen mit Landschaft oder Wänden normalerweise ohne Schaden verlaufen. Insgesamt würde ich Valfaris: Mecha Therion durchaus Einsteigerfreundlichkeit bescheinigen. Die Spielgeschwindigkeit und Größe der Akteure und Projektile sorgen für eine gute Lesbarkeit des Geschehens, und die Lebensleiste verzeiht je nach gewähltem Schwierigkeitsgrad bis zu vier Treffer. Trotzdem ist selbst auf der einfachsten Einstellung Valfaris: Mecha Therion gerade gegen Ende hin kein Spaziergang, etwa wenn man mehrere Wächter direkt nacheinander oder parallel bekämpfen muss. Hartnäckigkeit lohnt sich jedoch, ist es doch ein erhebendes Gefühl, sich die Muster einzuprägen, eine entsprechende Strategie zu entwickeln und im X-ten Anlauf siegreich aus dem Kampf hervorzugehen, um weiter in die Welt von Valfaris: Mecha Therion vorzudringen. Erwartungsgemäß ist dabei die hauchdünne Hintergrundgeschichte nicht der Hauptmotivator: Es gibt zwar eine kleine Intro- und Outro-sequenz und mittels Textboxen werden mitunter Geplänkel und Trashtalk ausgetauscht, dennoch bleiben gerade für Nicht-Kenner des Vorgängers viele Fragen offen, beispielsweise warum Therion seinen Vater Vroll jagt oder warum die Seele sein Bruder in sein Schwert steckt(?). Zum Glück beschränkt sich das Narrativ auf ein Minimum und bringt den Spielfluss zu keinem Zeitpunkt ins Stocken. Hinsichtlich der audiovisuellen Darbietung macht der Mech-Shooter da schon eine bessere Figur. Die Grafik ist als modernisierte Retro-Optik neben den offensichtlichen Metal-Einflüssen auch klar von der ersten Playstation inspiriert. Trotz der weitestgehend traditionellen Seitenansicht sind die Szenarien nicht in flachem 2D gehalten, sondern als räumliche Umgebungen ausmodelliert, während sich das Spielgeschehen auf eine plane Ebene beschränkt, so dass sich -ohne dass ich Sonys Einstiegshardware oder den entsprechenden Titel je besessen hätte- Vergleiche zu Klassikern wie Einhänder oder R-Type Delta anbieten. Von der ersten Konsolengeneration, die sich der dritte Dimension verschrieben hat, übernommen sind typische Elemente wie in Nahaufnahme pixelige Texturen, sichtbare Animationsphasen der wenigen, „ressourcenschonenden“ 2D Objekten und ein teils kantiger Look dank reduzierter Anzahl an Polygonen. Darauf aufbauend erzeugt der Titel mit vielen Effekten und Techniken, die auf der damaligen Hardware undenkbar gewesen wären, aber eine ganz eigene Ästhetik zwischen neu und alt, die mir zuletzt in ähnlicher Form auch im Boomer-Shooter Prodeus untergekommen ist: Vor allem die stimmige, fein abgestufte, kräftige Beleuchtung sorgt neben der hohen Auflösung für eine zeitgemäße Anmutung und das Effektfeuerwerk, mit dem Feinde auf sehr befriedigende Weise in blutigen Wolken und grollenden Explosionen in Ihre Einzelteile zerlegt werden, ist ein wahrer Grund zur Freude. Wirklich spektakulär werden die Passagen allerdings durch die Dynamik, die in ihre Gestaltung gesteckt wurde: nicht nur größere Teile der Kulisse wie die zuvor erwähnten Asteroiden sind in ständiger Bewegung, es schwirren auch zahlreiche Partikel durch den Äther, während sich auf Oberflächen hunderte von Blumen im Wind wiegen oder Tentakel nach Beute nesseln. Die 3D Hintergründe erlauben zudem bei Zeiten überraschende Perspektivwechsel, interessante Kameraschwenke und eine kreative Nutzung der Tiefen-Dimension. Gerade der erste Level ist diesbezüglich imposant, doch auch im weiteren Verlauf werden Spieldesign mit lebhafter Darstellung kombiniert, etwa, wenn ein Raumschiff aus dem Hintergrund durch Buntglasfenster auf den Protagonisten schießt. Sowohl das melancholisch morbide Settings in vielen Lila- und Blautönen als auch das Gegnerdesign mit der Mischung aus biomechanischen Krabbelviechern , martialischen Maschinen und altertümlich anmutenden Rüstungen sind dem Warhammer-Universum nicht ganz unähnlich, aber auch eine klare Huldigung der Hard-Rock und Heavy Metal Szene und wirken mit Anleihen bei der nordischen Mythologie wie ein zum Spiel gewordenes Albumcover entsprechender Bands aus den 90ern. Zwar störe ich mich etwas an der vielleicht sogar bewusst schmuddeligen und dezent amateurhaften Ausgestaltung von Schriftart, pixeligen Portraits und beteiligten Akteuren, muss aber zugestehen, dass sie hervorragend den rohen und aggressiven Charakter des Spiels unterstreichen. Gleiches trifft auch auf den Soundtrack zu, der definitiv erwähnt werden muss. Gerade weil in meiner persönlichen Playlist harter Rock praktisch keine Rolle spielt, ist es umso erstaunlicher, wie gut mir die Musik von Valfaris: Mecha Therion gefallen hat. Kreischende Gitarren, zum Headbangen einladende, wummernde Bässe und rasende Schlagzeuge könnten angesichts der Action auf dem Bildschirm kaum passender sein, ohne die Grenze zur Ironie zu überschreiten.

Mit seiner nun breit aufgestellten Veröffentlichung rückt Valfaris: Mecha Therion ein etwas in Vergessenheit geratenes Genre auf diversen Plattformen in den wohlverdienten Fokus und verpasst ihm in gleich mehrerlei Hinsicht einen modernen Anstrich, ohne seine Wurzeln zu vergessen. Der Titel bietet klassische, kurzweilige und adrenalingeladene Action von der ersten bis zur letzen Sekunde und versteht es hervorragend, das Gefühl, das man beim Zocken von Klassikern wie Katakis oder Gynoug verspürt hat, in die aktuelle Zeit zu holen. Wer sich auch nur im geringsten für derartige Spiele erwärmen kann, sollte einen Blick riskieren.

Say w(h)at benchamabophit?

geschrieben am 31.08.2024

XBox Review: Tensei im Test (XBox One/XBox Series)

geschrieben am 27.08.2024

Unter dem Oberbegriff Videospiel finden sich die verschiedensten Abstufungen elektronischer Unterhaltungsformen, von der rundenbasierten Hardcore-Strategie-Simulation, in der ein einzelner Zug mitunter ganze Stunden dauern kann, bis hin zum stimmungsvollen Walking-Simulator, der mehr auf Atmosphäre denn spielerische Herausforderung setzt. Um zu erörtern, welchen Grad an Interaktivität und Tiefe das Spiel Tensei bietet, hat mir Publisher Project Pegasus freundlicherweise einen XBox-Code zur Verfügung gestellt, und ich muss sagen, dass mich der Titel überrascht hat. Denn in Anbetracht des Schnäppchenpreises von gerade einmal 2,99 EUR, der Beschreibung als „entspannendes Ultra-Casual Spiel“ und einiger Bewertungen hatte ich wenig mehr als einen steuerbaren Bildschirmschoner erwartet, doch Tensei verbindet fernöstliches Zen-Feeling mit aktuell populärem Kletter-Gameplay.

Die grundlegende Spielmechanik ist dabei schnell erklärt: In Gestalt einer Tuschekugel gilt es, über schwebende Felsen in einer Mischung aus Hüpfen und Gleiten endlose Höhen zu erklimmen. Das mag sich (nicht ganz zu unrecht) nach einer simplen 3D Variante von Doodle Jump oder den Anfängen räumlicher Jump’n’Runs anhören, doch einige Kniffe verleihen dem Spiel dabei etwas mehr Würze: Denn neben einem Dreifachsprung, der zumindest die optische Verwandlung in allerlei Getier wie Kaninchen oder Koi-Karpfen bewirkt, verfügt der Tintenklecks auch über eine Art mario-esken Hintern-Stampfer, durch den Lava-Brocken und Dornegebilde in begehbare Plattformen verwandelt werden und gleichzeitig noch goldene Orbs spendieren. Des Weiteren kann sich die schwarze Flüssigkeit ähnlich wie der Held in Da Blob über die Seiten von Oberflächen bewegen, und Elemente wie Luftwirbel oder Lotosblüten, die den Bumpern in 3D Sonic-Spielen ähneln, erleichtern die Reise nach oben. Schließlich gibt es noch Ringe, die durchflogen eine Anzeige füllen und so die kurzzeitige Metamorphose in einen fliegenden Drachen einleiten. Dieser braucht dann keine Angst vor Abstürzen haben, sorgt aber ironischerweise durch seine Größe für leichte Übersichtsprobleme. Denn neben der Steuerung der Spielfigur ist man die meiste Zeit mit der manuellen Justierung der Kamera beschäftigt, schließlich muss einerseits die Umgebung oberhalb der eigenen Position nach geeigneten Plattformen abgesucht werden und andererseits sichergestellt werden, dass man sicher und punktgenau auf ihnen landet. Durchaus hilfreich ist dabei eine gestrichelte Lot-linie unterhalb des Farbballs, die den aktuellen Aufprallpunkt markiert, und auch, wenn die Steuerung mitunter etwas holperig und vertrackt ausfallen kann, macht sie doch einen Großteil von Tenseis Reiz aus. Zunächst etwas gewöhnungsbedürftig ist die Tatsache, dass die nicht anpassbare Controllerbelegung den B-Knopf für Sprünge vorsieht und sich somit gegen alles langwierig Erlernte stellt. Nach kurzer Zeit hat man jedoch auch das verinnerlicht, zumal die weiteren Aktionsmöglichkeiten ja recht überschaubar sind. Mit seinem gemächlichen Spieltempo und großzügigen Physiksimulation trifft der Titel tatsächlich ein gelungenes Mittelmaß zwischen Freiraum bietendem Gameplay mit ausreichender Herausforderung, um nicht ins Belanglose abzugleiten, und entspannender Spielerfahrung, um sich nur auf den Augenblick zu konzentrieren.

Einen nicht unerheblichen Anteil daran dürfte auch die extrem stilvolle Präsentation haben. Denn nicht nur auf den ersten Blick wirkt die Szenerie in Tensei wie ein asiatisches Tuschezeichnung, die sich von Natur aus auf die stimmungsvolle und reduzierte Darstellung von Landschaften konzentriert und in Japan als Sumi-e eng mit dem Zen-Buddhismus verbunden ist. Erzeugt wird dieser Effekt neben der Motivwahl nebst blasser, angedeuteter Hintergründe vor allem durch teils kräftige Außenlinien, die Objekte wie gemalt erscheinen lassen, und geschickt abgestimmte Farben und Texturen. Ohne technische Höchstleistungen anzustreben ergibt sich so ein wirklich phantastisches Gesamtbild, in dem man sich verlieren möchte. Unter Berücksichtigung der eigentlich stets gleichbleibenden Spielmechanik sorgen höhenabhängige Jahreszeiten-Themen mit punktuellen Farbakzenten sowie viele geschmackvoll in der kargen Felslandschaft platzierte Elemente wie Wasserfälle, Teehäuser oder einfach nur eine knorrige japanische Schwarzkiefer oder Laterne für ausreichend Abwechslung und Motivation. Darüber hinaus verleihen zahlreiche kleine animierte Details wie durch die Luft wehende Blütenblätter oder schlicht sich bewegende Pinselstriche zur Verdeutlichung einer leichten Brise der Umgebung ausreichend Dynamik und Charakter, ohne sich allzu sehr vom reduzierten Stil der statischen Vorlage zu entfernen. Auch die minimalistische Soundkulisse, die mitunter mal das Plätschern eines Rinnsals oder schlicht das Säuseln des Winds erklingen lässt, passt hervorragend zur entspannenden Atmosphäre. Die Jazz-Gitarre, die dezent im Hintergrund erklingt, soll wohl ebenfalls diesem Zweck dienen und macht diesbezüglich eigentlich auch nichts falsch, jedoch scheint mir die Sound-Schleife arg kurz zu sein, bevor sie sich wiederholt, und angesichts der Thematik wären beispielsweise die Klänge einer Koto womöglich passender.

Trotz freischaltbarem Endlosmodus und weniger kaufbarer Ausrüstung wie „Versicherungen“ gegen Abstürze und Lavakontakt ist Tensei sicherlich kein „Umfangmonster“, das man monatelang spielt, und will es garantiert auch gar nicht sein. Stattdessen ist es eine kleine, aber feine Übung in Konzentration auf eine simple Spielmachanik, die konsequent umgesetzt wurde, so dass auch das Fehlen jeglicher Checkpunkte für einen kontinuierlichen Fortschritt nicht weiter vermisst wird. Vielmehr stellt sich bei der Jagd nach einem neuen Höhen-oder Punkterekord ein wohlig nostalgisches „nur-noch-ein-Versuch“-Gefühl mit „diesmal-schaffe-ich-es“-Attitüde vergangener Tage ein, genau so wie mich einige andere Aspekte des Spiels unerwartet positiv an frühe 3D-Titel erinnert haben. Somit ist Tensei vielleicht kein dauerhafter Ersatz für eine Meditation, als stressfreie Spielerunde zwischendurch zum Preis eines Coffee-To-Gos jedoch durchaus geeignet, um der Hektik zu entfliehen.

XBox Review: Castaway im Test (XBox One/XBox Series)

geschrieben am 16.08.2024

Genau, wie für manche ein Film schon alleine wegen der Darstellerriege oder Besetzung des Regiestuhls reizvoll sein kann, gibt es Beteiligungen an Videospielprojekten, die mein Interesse wecken, beispielsweise wenn Hideki Naganuma für den Soundtrack verantwortlich zeichnet oder eben Entwickler Johan Vinet, den ich schon seit längerem vor allem für seine lebendige Pixel-Art schätze, ein Spiel veröffentlicht.

Nachdem Lunarc eine Liebeserklärung an cineastischen Plattformer im Stile von Flashback oder Another World war, huldigt Castaway -der neueste Titel von Studio Canari Games, für den mir freundlicherweise ein XBox-Code überlassen wurde- einem anderen klassischen Genre. Denn das Spiel ist unverkennbar eine Hommage an die The Legend of Zelda-Reihe und dürfte sich vor allem am NES-Erstling und a Link to the Past auf dem Supernintendo orientieren. Zumindest der Spielablauf des Storymodus ist damit schon mal klar definiert: als abgestürzter Weltraumpilot Martin erforscht man recht linear eine karge Insel nebst 3 Gewölben, löst ein paar kleinere, nette Puzzleaufgaben, die vorrangig aus Schieberätseln bestehen, sammelt und verwendet einige Gegenstände, die für das Vorankommen nötig sind, bekämpft eine Handvoll (Boss)Gegner und rettet letztendlich seinen verlorenen Hund. Auffällig ist dabei bezugnehmend auf Vinets beiden kleinen Töchter eine Auswahl auch einfacherer Schwierigkeitsgrade wie „Pazifist“ oder „unbesiegbar“, die den Titel praktisch für die ganze Familie und sämtliche Erfahrungsstufen zugänglich machen soll. Doch egal, ob Einsteiger, Speedrun-Profi oder One-Hit-Kill-Veteran, die Erkundung des Eilands dürfte so oder so aufgrund des sehr überschaubaren Umfangs in 30 – 45 Minuten abgeschlossen sein, zumal es praktisch keine Geheimnisse oder Überraschungen zu entdecken gibt. Ob einem das die aufgerufenen 7,99 EUR wert ist, muss jeder selber entscheiden, zumindest wird aber nach dem Abschluss der Geschichte noch einen Überlebensmodus freigeschaltet, in dem man die erlernten Fähigkeiten und Werkzeuge in 50 bildschirmgroßen, vorrangig auf Kämpfe ausgelegte Räumen eines Turms auf die Probe stellen kann. Besiegte Feinde lassen dabei (schnell verschwindende) Münzen fallen, die nicht etwa in einem Shop ausgegeben werden, sondern als Erfahrungspunkte in eine entsprechende Leiste einfließen. Diese dürfte jeweils nach einigen Räume gefüllt sein und bietet dann drei zufällige, nützlich Items wie Lebensenergie oder mehr Schaden für die eigene Waffe zur Auswahl. Auch passive Eigenschaften, die im Hauptspiel nicht zur Verfügung standen, wie erhöhte Laufgeschwindigkeit oder schützende Kugeln, die um den Protagonisten rotieren, finden hier Anwendung. Damit erhält dieser Modus zumindest etwas den Charakter eines „durchlauforientierten“ Spiels, ist aber definitiv kein Rouge-Lite, da die Räume und deren Abfolge unverändert vorgegeben sind.

Castawas Zielsetzung, quasi ein Mini-Legend-of-Zelda zu sein, wird zwar grundsätzlich erreicht, bereichert oder überflügelt aber vor allem in eingedampfter Form das immerhin fast schon 40 Jahre alte Spielprinzip in keinster Weise: Gefechte sind durch die im Nahkampf naturgemäß etwas holprige Kollisionsabfrage und gerade mal zweieinhalb Standardgegner bestenfalls „ganz in Ordnung“, und auch die drei Bossmonster sind weder komplexe noch imposante Widersacher. Die Gegenstände, die im kurzen Spielverlauf neue Passagen erschließen, sind mit Schwert, Spitzhacke zum zertrümmern von Felsblöcken und Greifhaken ebenfalls sicherlich nicht sonderlich innovativ, selbst wenn sie allesamt auch als Waffe genutzt werden können.

Doch die Verdichtung auf die Essenz eines Action-Adentures hat auch seine Vorteile beziehungsweise noch weitere Auswirkungen. So ist die Benutzerführung extrem entschlackt und Status- oder Auswahlmenüs überflüssig: Eine Karte steht erst gar nicht zur Verfügung und ist angesichts der Ausmaße der Landschaft auch gar nicht nötig, und die drei Ausrüstungsgegenstände stehen nebst Ausweichrolle jederzeit bequem über die vier Hauptknöpfe des Gamepads zur Verfügung, so dass die Steuerung kaum Wünsche offen lässt.

Mit der Reduktion von Umfang und Komplexität einher geht auch die audiovisuelle Gestaltung von Castaway und präsentiert sich in niedrigst aufgelöster Pixeloptik nebst Chiptune-Musik, die ebenfalls von klassischen Zelda-Melodien und -Jingels inspiriert ist. Die Grafik besticht durch ihre schlichte Klarheit, ist aber dennoch effektvoll und farbenfroh, so dass man sich in Zeiten des Saga Mastersystems zurückversetzt fühlt, in denen Spiele noch einfacher, aber dadurch nicht zwingend weniger spaßig waren.

Castaway könnte man somit mit einem Tütchen gebrannter Mandeln auf dem Weihnachtsmarkt vergleichen: Mehr ein kleiner Snack als eine sättigende Mahlzeit und vielleicht etwas teuer, andererseits aber auch verantwortlich für ein wohliges Gefühl in der Magengegend, das einen an schöne Kindheitstage zurückdenken lässt. Und dennoch kann man sich des Eindrucks nicht erwehren, dass Castaway mehr hätte sein können als nur ein sehr, sehr kurzer und oberflächlicher, nostalgischer Trip in die Vergangenheit, zumal Canary Games zum einen das Grafik-Pack, auf dem das Spiel zum Teil basiert, auch für andere Projekte zum Kauf anbietet, und Johan Vinet zum anderen hat durchklingen lassen, dass Castaway um weitere Episoden mit eigenen Spielmechaniken ergänzt werden könnte, sollte sich der Titel ausreichend gut verkaufen.

Generation Remaster

geschrieben am 08.08.2024

Wie an dieser Stelle schon mehrfach angemerkt ist das Medium der Videospiele eines der jüngsten, aufgrund seiner sehr technischen Natur aber sicherlich auch eines der schnelllebigsten. So gelten selbst frühe HD-Titel inzwischen als „Retro“ und kaum etwas gerät schneller in Vergessenheit als ein respektabler Spieleerfolg, der vor zwei, drei Jahren erschien. Gerade in letzter Zeit wurden immer mehr „Klassiker“ als würdig erachtet, in überarbeiteter Form erneut herausgebracht zu werden. Das treibt bisweilen merkwürdige Auswüchse, beispielsweise im Fall von Beyond Good & Evil von Ubisoft aus dem Jahr 2003, das mittlerweile nicht nur einmal, sondern gleich zweimal als Beyond Good & Evil HD (2011) und Beyond Good and Evil 20th Anniversary Edition (2024) wiederveröffentlicht wurde. (Bin ich eigentlich der einzige, dem auffällt, dass das Jubiläum um ein Jahr verpasst wurde?) Dabei unterscheidet man grob zwischen Remaster, die weitestgehend Strukturen bis hin zum ursprünglichen Quellcode des Originals beibehalten und behutsam beispielsweise nur die Texturqualität und Bildschirmauflösung verbessern, und Remakes, die ein Spiel von Grund auf neu entwickeln und sich dabei mal mehr, mal weniger exakt an der Vorlage orientieren.

Schon alleine aus Gründen der Suchmaschinenoptimierung sollten diese Titel dann eigenständige Namen erhalten, die sie von den älteren Versionen ihrer selbst unterscheiden.

Eine recht eigenwillige Namensfindung gab es bei der Neuauflage von NieR, indem man die ursprüngliche Bezeichnung mit NieR Replicant ver.1.22474487139 um eine kryptisch lange Versionsnummer erweiterte.

Ebenfalls naheliegend, aber auch etwas trocken, ist ein schlicht angehängtes „Remake“ beziehungsweise „Remaster(ed)“ wie bei Mark of the Ninja Remastered oder Last of us Remastered. Für die Benennung der anstehenden Überarbeitung von Shadows of the Damned wurde zumindest noch nordkalifornische Umgangssprache bemüht, was der Veröffentlichung Ende Oktober den Beinamen Shadows of the Damned: Hella Remastered und mir ein leichtes Schmunzeln beschert.

Zumindest in der Theorie gleichermaßen amüsante sind augenzwinkernde Ergänzungen, die die lateinische Vorsilbe „Re“ als Zeichen der Wiederholung vor einen beliebigen Wortstamm stellt, der Irgendetwas mit der Spielthematik zu tun hat. Auch derartige Bezeichnungen finden sich wie Sand am Meer, wirken mitunter aber dann doch etwas gezwungen:

- Lollipop Chainsaw RePOP

- Epic Mickey – Rebrushed

- Spongebob Schwammkopf: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated

- Destroy All Humans! 2 – Reprobed

- Spyro – Reignited

- Teenage Mutant Ninja Turtles: Turtles in Time Re-Shelled

Einen leicht anderen Weg geht die Darksiders-Serie: für die Neuauflage der ersten zwei Teile hat man tief in die Wortschöpfungskiste gegriffen und die Begriffe „Remastered“ und „Definitiv“ mit dem jeweiligen Protagonisten des entsprechenden Titels verbunden:

- Darksiders: Warmastered Edition

- Darksiders II – Deathinitve Edition

Zwei andere Spiele Treffen mit ihren Wortspielereien dann noch mehr mein Humorzentrum:

- Asterix & Obelix XXL: Romastered

- Red Faction Guerrilla Re-Mars-Tered

Diese kreativen Dehnungen und Verdrehungen des Begriffs Remaster waren dann auch Inspiration, mich selbst einmal an einigen Vorschlägen zu versuchen:

- Red Dead Redemption – Re-Marston-ed

- Pirates! – RemArrrrrrrrStered

- Biing!- Sex, Intrigen und Skalpelle : Re-Mast-hart (hihihi, pubertärer Humor #1)

- BurgerTime: re-mustard

- Metal Gear Rising Re-Re-vengance

- SEGA Bass Fishing: Re-Master-Bait (hihihi, pubertärer Humor #2)

- Sing Star, the RiRi-Re-Release (Neuveröffentlichung mit Rihanna Titeln)

XBox Review: Super Woden GP 2 im Test (XBox One/XBox Series)

geschrieben am 29.07.2024

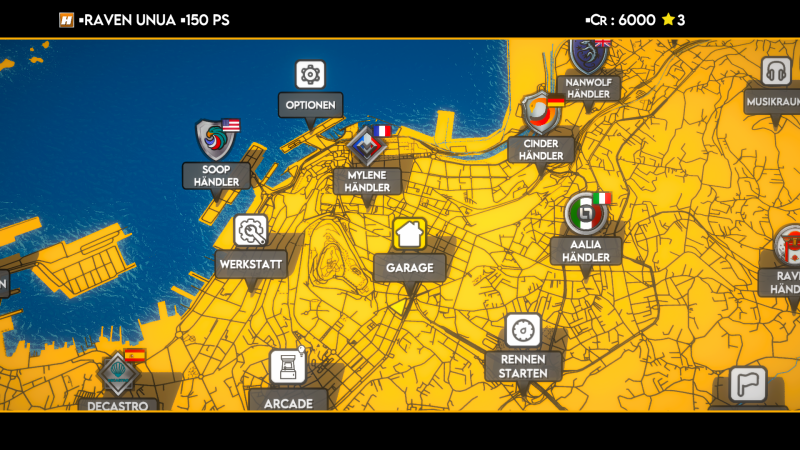

Rennspiele dienen nicht nur seit längerer Zeit als Messlatte des grafisch machbaren, indem Reifen immer runder und der Lack noch etwas glänzender wird, sondern sind eigentlich auch schon seit ihren Ursprüngen Vorreiter der 3D Technologie beziehungsweise der First und Third Person Perspektive. Schon im Jahre 1976 wird das Urgestein Night Driver von Atari aus der Ego-Perspektive gespielt. Später entwickelt Sega mit dem Superscaler Klassiker Outrun und dem Polygonfrühwerk Virtua Racing wichtige Beiträge für die Darstellung räumlicher Tiefe und positioniert die Kamera hinter oder im Cockpit des Wagens, das wiederum in den aktuellen Gran Turismo Teilen bis ins kleinste Detail für hunderte von Modellen akribisch nachgebildet wird. So sehr der Blick aus Sicht des Fahrers oder Fahrzeugs auf die Strecke vor allen Dingen der Dynamik und einem eventuellen Simulationsanspruch zuträglich ist, ist er doch nicht die einige Möglichkeit, ein interaktives Rennen zu präsentieren: technisch sehr viel klassischer kommen seit jeher die Top-Down-Racer wie Ivan ‚Ironman‘ Stewart’s Super Off Road, Rock’n’Roll Racing, oder Skidmarks daher, die den Spielablauf teils auf einen Bildschirm beschränkt, teils bewegt, mal zentral von oben, mal aus leicht gekippter Perspektive, aber stets aus einem festen Blickwinkel mit relativ großem Abstand zum Renngeschehen zeigen. Ein ebensolches Rennspiel aus isometrischer, scrollender Ansicht ist Super Woden GP 2. Publisher EastAsiaSoft war so freundlich, mir einen XBox Code zum Testen auf meiner XBox One S zur Verfügung zu stellen, doch der Titel ist auch für praktisch jede aktuelle und Last-Gen-Plattform verfügbar. Der noch recht günstige Preis von 12,99 EUR und Retro-Charakter sollte dabei nicht zum Anlass genommen werden, anzunehmen, Super Woden GP 2 sei ein kleiner Rennspielhappen für zwischendurch, denn in Sachen Inhalt orientiert sich der Titel an den traditionellen Karieren einiger Rennspielklassiker und wartet dementsprechend mit einem geradezu üppigen Umfang auf:

Das Hauptmenü gestaltet sich als elegant schlichte Stadtkarte, die sicherlich nicht ganz unbeabsichtigt an das eingangs erwähnte Gran Turismo erinnert, und beherbergt unter anderem Shops von 9 fiktiven Automarken, die insgesamt über 180 Vehikel anbieten. Ohne offizielle Lizenz tragen diese zwar alle ausgedachte Namen wie Nanwolf Minion, die typischen Formen von Mini Cooper, VW Käfer, Porsche 911 oder Ferrari Testarossa sind allerdings derart unverkennbar, dass sich vermutlich irgendwo schon ein Anwalt gierig die Hände reibt. Wie diese kleine Aufzählung schon andeutet, erstreckt sich der mit gewonnenen Credits zugekaufte oder durch Siegprämien stetig wachsende Fuhrpark über mehrere Dekaden bis in die späten 90er und deckt Klassen von der knuffigen Hausfrauenkutsche und regulären Straßenfahrzeugen über Sportwagen und Oldtimer bis hin zu hochgezüchteten Rennboliden aus verschiedenen Motorsport-Serien ab. Zudem können die einzelnen Verkehrsmittel bei Bedarf individuell benannt und über ein einfaches Tuning-System in sechs Kategorien bis zu dreimal verbessert werden, wobei nicht jede Option für jedes Gefährt zur Verfügung steht.

Die mehr als 35 Stecken bieten ebenfalls einiges an Abwechslung und umfassen neben gar nicht mal so trivialen Ovalen nach US Vorbild und einfachen Stadttouren des weiteren Rundkurse, deren Straßenführung verdächtig bekannten Pisten wie Monza oder dem Suzuka International Racing Course ähneln, sowie zu den entsprechenden Fahrzeugen passende Rallye-Etappen von A nach B, die sich über den gesamten Globus verteilen.

Die Präsentation von Super Woden GP 2 kommt allerdings etwas bieder daher, wobei ich mir nicht ganz sicher bin, ob das Spiel hier eine zum nostalgischen Spielgefühl zugehörigen Ästhetik punktgenau simulieren will. Denn ohne einen der optionalen Filter sind die bunten Grafiken hochaufgelöst und die Modelle für die Entfernung zur Kamera mehr als ausreichend detailliert, Umgebungselemente wie Häuserfronten, Streckenbegrenzungen oder die Landschaft wirken aber recht unspektakulär und effektarm. Vor allem an der Gestaltung und Farbgebung der Vegetation mit ihren oft identischen Bäumen in zu kräftigen Grün- und Orangetönen störe ich mit etwas, zumal diese mitunter kurzfristig den Blick versperren. Mittels der erwähnten Filter kann jedoch ein pixeligerer Look aktiviert werden, der dann durch Scanlines und warmes Leuchten die Darstellung auf alten Röhren- beziehungsweise Arcademonitoren nachahmt und den ich im Vergleich zu mach anderem retro-inspirierten Effekt für durchaus gelungen halte. Darüber hinaus sorgen verschiedene Tageszeiten und Witterungsbedingungen wie Regen oder Schneefall für etwas dynamischere und stimmungsvollere Lichtverhältnisse. Trotzdem wirken sich diese optisch nur recht dezent aus und ich persönlich hätte mich stattdessen etwas mehr über animierte Elemente wie jubelnde Zuschauer gefreut. Angesichts der leicht altbackenen Darstellung ist es dann auch nur konsequent, dass selbst ein erster Platz lediglich mit etwas Konfetti auf einem Textbildschirm statt einer rauschenden Siegerehrung gewürdigt wird.

Die schlichten Menüs, über die Fahrzeuge verwaltet und verbessert oder die nächsten Rennveranstaltungen geplant werden, sind ebenfalls auf das Wesentlich reduziert. Zwar könnte man die Cursorsteuerung an der ein oder anderen Stelle noch um einige unnötige Klicks reduzieren, grundsätzlich geht sie aber auch mit einem Gamepad leicht von der Hand. Wer allerdings nicht alle erfundenen Autonamen nebst zugehöriger Klassifizierung im Kopf hat, um so per Schultertaste zwischen den motorisierten Untersätzen zu wechseln, kommt nicht umher, etwas kompliziert jedes mal die Garage aufzurufen, um seine Wahl zu treffen, nur um dann wieder die jeweilige Austragung zu wählen.

Im Gegenzug zur Optik hätte nach meinem Dafürhalten die Musikauswahl dagegen etwas dezenter ausfallen können. Denn diese ist mit ihren mal Rock-, mal Chiptune-lastigen, fröhlichen und energiegeladen Stücken sicherlich nicht wirklich schlecht und stünde einem reinen Arcade-Titel bestimmt gut zu Gesicht, trifft dagegen nicht ganz meinen Geschmack, da sie doch trotz vermutlicher Anlehnung an SEGA-Evergreens nicht ganz an diese heranreichen kann, und beißt sich auch etwas mit den puristischen Rennaspekten, die zumindest die ordentlichen Motorengeräusche und Reifenquietscher gut vermitteln.

Doch alle Kleinigkeiten treten in den Hintergrund angesichts der erstklassigen Spielbarkeit von Super Woden GP II. Diese dürfte vor allem an der hervorragenden Steuerung liegen, die neben der Lenkung mit eigentlich nur drei Tasten für Gas, Bremse und gelegentlichen Handbremseneinsatz einerseits eingängig und simpel genug ist, um einen schnellen Einstieg zu erlauben, andererseits aber auch genügend Tiefgang für langanhaltenden Anreiz bietet. Dabei kommen die verschiedenen Charakteristika der zahlreichen Autos hervorragend zur Geltung, ohne zu sehr zur Simulation zu verkommen. Vor allem wird ein gutes Gefühl für das Gewicht und die Kraft der Boliden geboten, wenn sich z.B. eine Mittelklasselimousine langsam und mit großem Radius, dafür spurgenau um eine Kurve lenken lässt, während ein leichtgewichtiger italienischer Sportflitzer schneller, jedoch auch nervöser reagiert und bei zu leichtsinnigem Gaseinsatz mitunter ausbricht oder ein amerikanisches Muscle-Car bei heftigen Lenkbewegungen mit ausladend schlingerndem Heck über den Asphalt driftet. Auch die virtuelle Kamera, die das stets flüssige Renngeschehen einfängt, gereicht dem Spiel zum Vorteil. Denn zunächst etwas ungewohnt ist das zu steuernde Fahrzeug nicht etwa zentriert, sondern an den Rand des Bildschirms gedrängt. Dadurch wird andererseits eine maximale Sicht auf den anstehenden Streckenverlauf geboten und die Angst, den eigenen Wagen aus dem Blickfeld zu verlieren, ist unbegründet, ist der virtuelle Kameramann doch ein wahrhaft unfehlbarer Meister in der subtilen Wahl des Bildausschnitts. Um die mit der Perspektive zwangsläufig verbundenen Übersichtsprobleme weiter zu mindern, gibt es zum eine eine recht hilfreiche Minikarte und darüber hinaus werden Kurven sowohl akustisch als auf visuell vorangekündigt. Auf den normalen Rennstrecken geschieht dieses durch einfaches Piepen und ein Ausrufezeichen, doch für die verschlungenen Rallye-Pisten werden ausnahmsweise stilecht farbliche Pfeile genutzt und eine Frauenstimme mit leicht asiatischem Akzent informiert mit Ansagen wie „easy right“ oder „long left“ derart gut über den unmittelbaren Streckenverlauf, dass ich mir diese Möglichkeit auch für den Rest des Spiels gewünscht hätte. Die Rallye-Wettbewerbe sind mein persönliches Highlight und gäben schon für sich alleine ein erstklassiges Spiel ab, und dennoch sind die reinen Zeitrennen über verschiedene Schotter- und Eispisten nur eine von vielen Möglichkeiten, in Super Woden GP 2 dem Motorsport zu frönen. Eine große Auswahl an Veranstaltungen von Langstreckenrennen über kleinere, mehrere Kurse umspannende Serien bis hin zu Einzelereignissen warten darauf, freigeschaltet und gemeistert zu werden. Viele dieser Herausforderungen sind an Kriterien gekoppelt wie zum Beispiel eine Obergrenze der zugelassenen Leistung bis hin zur Beschränkung auf ein einzelnes Modell. Hier merkt man besonders, dass Super Woden GP 2 mehr als nur ein simpler Arcade-Racer sein will. Statt einer „billigen“ Gimmiband-Logik wird der Rennausgang mehr von der Leistung der beteiligten Boliden und den eigenen fahrerischen Fähigkeiten bestimmt. Dabei verzeiht das robuste Fahrmodell den einen oder anderen Rempler mit der Konkurrenz oder der Leitplanke, nur bei allzu ruppiger Fahrweise meldet das Schadensmodell einen Totalausfall. Das computergesteuerte Feld verhält sich weitestgehend korrekt, ist weder zu aggressiv noch zu passiv und macht ab und an auch schon mal einen Fahrfehler, woran nach meinem Empfinden der zentral gewählte von 3 möglichen Schwierigkeitsgraden erstaunlich wenig ändert. Im Wettstreit mit gleichwertigen Gegnern kommt es somit regelmäßig zu nervenaufreibenden Positionskämpfen. Das bedeutet allerdings auch, dass man sich bei unzureichender Ausstattung in den Rennen mit weniger restriktiven Einschränkungen gelegentlich die Zähne ausbeißt und klar den Nachteil auf seiner Seite hat, weil man durch Fehlkäufe schlichtweg untermotorisiert ist, während einem andere Wettstreite verschlossen bleiben, weil sich die gefordert Karosse noch nicht in der eigenen Sammlung befindet. Das ist aber nicht weiter schlimm, schließlich können die vorherigen Austragungen jederzeit wiederholt werden. Das wird nicht nur erneut mit entsprechendem Preisgeld für jede Position belohnt, sondern macht auch dauerhaft Spaß, weil man sich in den Online-Ranglisten mit Fahrerinnen und Fahrern aus der ganzen Welt vergleichen und vielleicht in einem guten Durchlauf die eigene Rundenzeit noch um die eine oder andere Sekunde reduzieren kann. Neben den obligatorischen Time-Trials, die die Bestleistungen auf leerer Strecke festhalten, gibt es für Multiplayer noch einen 4-Spieler Splitscreen Modus, den ich leider nicht ausgetestet habe. Und als ob das alles noch nicht genug wäre, hat Entwickler ViJuDa mit Super Woden Rallye noch eine komplettes Arcade-Spiel mit in das Paket geworfen, das klassisches „Erreiche-das-Ziel-innerhalb-eines-Zeitlimits“ Gameplay und damit noch einmal eine völlig eigenständige Herausforderung bietet.

Rennspielfans jeglicher Epoche sollten sich somit nicht von der unauffälligen Optik dieses Titels abschrecken lassen. Denn hinter der Last-Last-Gen Grafik von Super Woden GP II verbirgt sich eine umfangreiche und einsteigerfreundliche Liebeserklärung an den Motorsport vergangener Tage mit Tiefgang, die vielleicht nicht ganz perfekt, aber doch sehr gut ist und sicherlich über Wochen, wenn nicht gar Monate hinweg Spielspaß und Motivation gewährleisten kann.

1bit insekt: Totenkopfschwärmer

geschrieben am 23.07.2024

XBox Review: Deathchron im Test (XBox One/XBox Series)

geschrieben am 12.07.2024

Auf die Coolness von Ninjas habe ich in diesem Blog bereits mehrfach (und in der Regeln nicht ganz ernst gemeint 😉 ) verwiesen. Diesbezüglich stehen ihnen Mechs, Mechas und Mobile Suits aber in kaum etwas nach (man möge mir die Unkenntnis der Feinheiten zwischen diesen Bezeichnungen verzeihen). Dementsprechend ist die Wahl eines pilotengesteuerten Kampfroboters als Protagonisten in Crescent Moons neuestem 8Bit Actionplattformer Deathchron, für dessen XBox Version mir Publischer Ratalaika Games freundlicherweise einen Code hat zukommen lassen, zunächst einmal grundsätzlich zu begrüßen. Zudem steckt das sich sehr streng an klassische NES-Titel orientierende Spiel statt eines schlachterprobten Soldaten einen einfachen Jungen in die schwerbewaffnete Cyberrüstung, um eine alternative Realität vor Außerirdischen Invasoren zu schützen, und greift damit die „Kind rettet mit Hilfe von futuristischer Technologie die Welt“-Fantasie auf, die wohl alle, die in den 80ern aufgewachsen sind, gehabt haben dürften und die in Filmen wie The Last Starfighter oder Der Flug des Navigators verewigt wurden. Durch die Möglichkeit, den Mech jederzeit auf Knopfdruck zu verlassen, ist spielerisch eine klare Aufgabenverteilung gewährleistet: der gepanzerte Gefechtsanzug, der auch ein paar wenige Treffer einstecken kann, ist für das Ballern und die meisten Hüpfpassagen zuständig, während der fragile Heranwachsende Leitern erklimmen, Konsolen und Schalter betätigen und Räume zum Einsammeln von Schlüsselkarten betreten kann. Dadurch werden die eigentlich recht linearen Level etwas aufgelockert, wobei die Mensch-gesteuerten-Passagen nie zu harten Knobelnüssen oder langen Fußmärschen verkommen und man die meiste Zeit sowieso im Mechcockpit verbringt. Wer (wie ich) angesichts dieser Spielmechanik auf umfangreiche Search-Action in Stil des NES Klassikers Blaster Master gehofft hat, wird somit leider enttäuscht, zumal sich das Kampffahrzeug gegen Zahlung einsammelbarer Zahnräder zwar mit etwas Zusatzenergie und Extrawaffen aufrüsten lässt, aber keine neuen Fähigkeiten zur Erforschung der Umgebung bietet.

Hinsichtlich der Präsentation reicht Deathchron auf den ersten Eindruck durchaus an die Vorbilder der Vergangenheit heran: Die Chiptune-Musik ist energiegeladen und schmissig, auch wenn die wenigen Stücke eher kurz sind und teils mehrfach verwendet werden, während die Pixel-Grafik vor allem mit der kräftigen, farbenfroh eingeschränkten Farbpalette und der traditionellen Gestaltung gekonnt den positiv-verklärten Eindruck eines authentischen Nintendo Entertainment System Spiels erweckt. Auch das Gegnerdesign ist dahingehend absolut akzeptabel, wenn auch nicht herausragend. Bei genauerem Hinsehen merkt man jedoch, dass hier wohl doch keine auf die Einschränkungen alter Systeme oder zumindest auf pixelige 2D Plattformer optimierte Spieleengine am Werke ist, wenn beispielsweise zielsuchende Raketen zu flüssig rotieren oder Eisblöcke mit sanftem Transparenzeffekt verschwinden. Das Ärgerliche daran sind die technischen Probleme, die dieser Unterbau anscheinend mit sich bringt: So hätte ich nie damit gerechnet, in einem Retro Actionplattformer die Kameraführung zu bemängeln, die mitunter allzu schnellen Bildschirmwechseln hinterherhinkt, die Spielfigur zu sehr an den Rand drängt oder sie in seltenen Fällen gleich außerhalb des sichtbaren Bereichs positioniert. Auch mit der Simulation der in Retrospielen eigentlich nicht sonderlich komplexen physikalischen Interaktionen hat Deathchron gelegentlich zu kämpfen, beispielsweise, wenn oben genannte Eisblöcke zwar schmelzen und eine Passage nach unten freigeben sollten, man aber dennoch auf ihrer Ebene festhängt und trotz recht direkter Steuerung eben nicht fällt. Zudem machten sich zumindest auf der XBox One S Slowdowns bemerkbar, die das Spieltempo mehr als einmal dramatisch reduzierten. Zwar waren in der Regel diese reproduzierbaren Passagen schnell vorbei, doch im obligatorischen Wald-Level kam der Spielfluss quasi dauerhaft zum erliegen. Das sorgt vor allem für Missmut, wenn man sich vor Augen hält, dass schon uralte Micro-Computer-Systeme, die vermutlich über weniger Rechenleistung als die Scheibenwischersteuerung eines aktuellen E-Autos verfügen, teils bessere Performance bieten konnten. Aber auch außerhalb der Technik ist das Design von Deathchron zumindest zwiespältig. Zu netten, durchaus Abwechslung bietenden Ideen gesellen sich gestalterische Patzer wie Sackgassen, die nicht mehr verlassen werden können, eine lächerlich dilettantische Shooter-Passage gegen Ende oder die fehlende Möglichkeit, einen (bereits bestrittenen) Level abzubrechen. Und warum gibt es im Auswahl-Bildschirm, der abgeschlossene Level nicht markiert, einen eigenen Ort zum Aufrüsten des Mechs, wenn dieses auch jederzeit im Pause-Menü möglich ist? Dabei ist der Umfang des Spiel auch mit dieser Basis nicht wirklich üppig: Fünf genretyische und nicht zu kurze, nicht zu lange Umgebungen wollen durchschritten und ihre Bosse besiegt werden. Die wenigen Checkpunkte sind dabei zwar so weit auseinander verteilt, dass man beim Scheitern einige Passagen wieder und wieder bestreiten muss, der Frust darüber hielt sich aber erstaunlicherweise in Grenzen, wohl auch, weil dann eben doch auf das klassische Element der begrenzten Leben und damit verbunden der Notwendigkeit, einen Level oder gar das ganze Spiel von Anfang an neu bestreiten zu müssen, verzichtet wurde. Darüber hinaus hält sich der Schwierigkeitsgrad gerade im Vergleich zu so manch anderem Retro-Game in Grenzen, ohne ins triviale abzugleiten.

Eine wirkliche Kaufentscheidung (knapp 5EUR) kann somit leider dennoch nicht für Deathchron ausgesprochen werden, obwohl ich mitunter durchaus Spaß beim Durchspielen hatte. Selbst wenn die technischen Probleme und Bugs noch ausgemerzt werden würden oder auf anderen Systemen gar nicht erst auftreten, wirkt der Titel dennoch in einigen Aspekten unfertig und unausgegoren. Das ist wirklich schade, merkt man Deathchron doch durchaus sein Potential als unterhaltsame und abwechslungsreiche Retro-Hommage an, das es mit etwas mehr Feinschliff, Qualitätssicherung und/oder technischer Expertise hätte entfalten können.

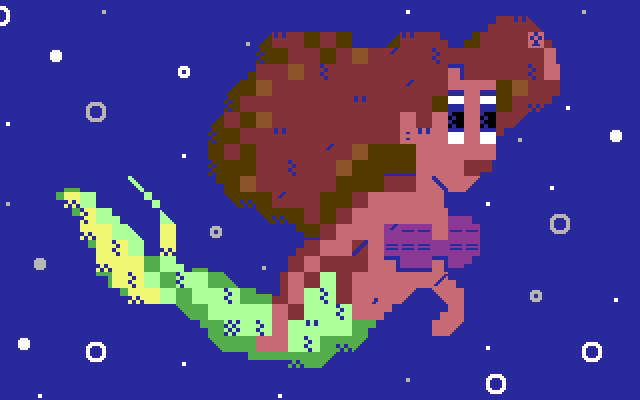

PETSCII Art: Arielle under the sea(64)

geschrieben am 27.06.2024